高考地理中的乡村聚落重构

乡村聚落重构是高考地理中“人文地理”和“乡村发展”板块的重要考点,涉及乡村空间形态、功能转型及可持续发展的分析。

一、乡村聚落重构的定义

指因自然、经济、社会等因素变化,乡村聚落的空间布局、功能结构、人口分布等发生系统性调整的过程。例如:

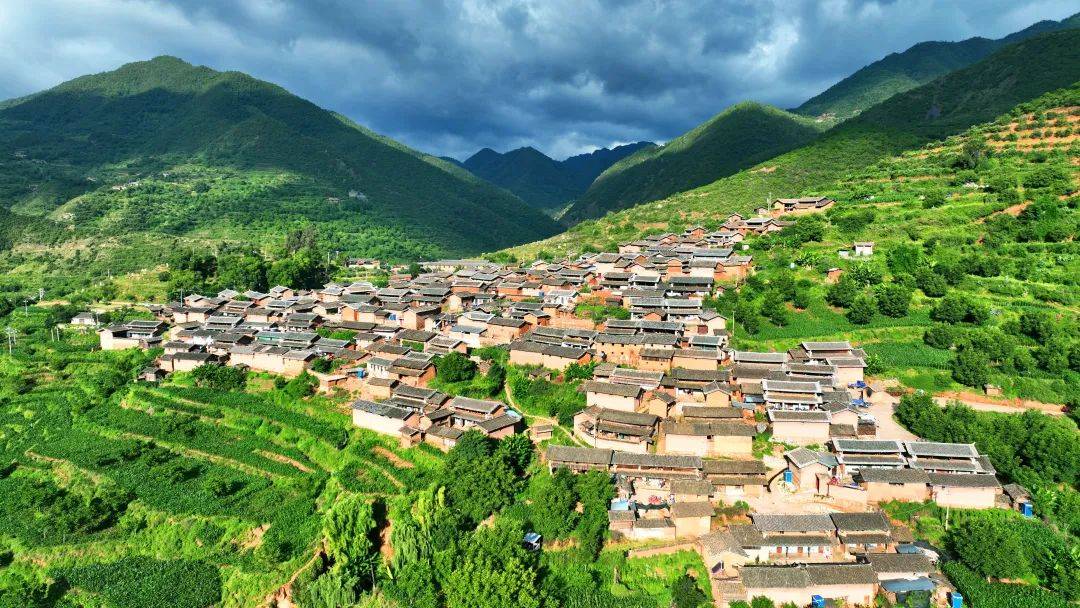

1.空间重构:村庄合并、集中居住区建设、空心村整治。

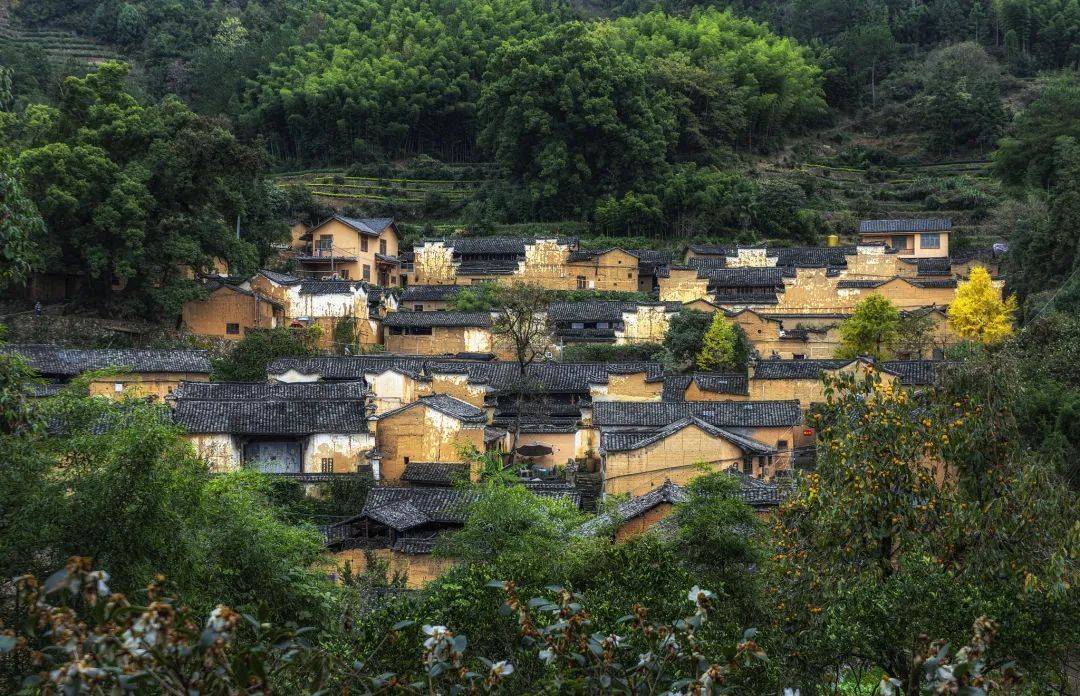

2.功能重构:从单一农业功能转向旅游、生态保护、文化传承等多元功能。

3.社会重构:人口外流导致留守人口结构变化,引入新产业后外来人口流入。

二、乡村聚落重构的驱动因素

1.政策推动

(1)乡村振兴战略:通过土地流转、基础设施建设(如“村村通”工程)、易地扶贫搬迁等政策优化聚落布局。

(2)新型城镇化:引导人口向城镇或中心村集聚,减少分散居住的资源浪费。

2.人口流动与老龄化

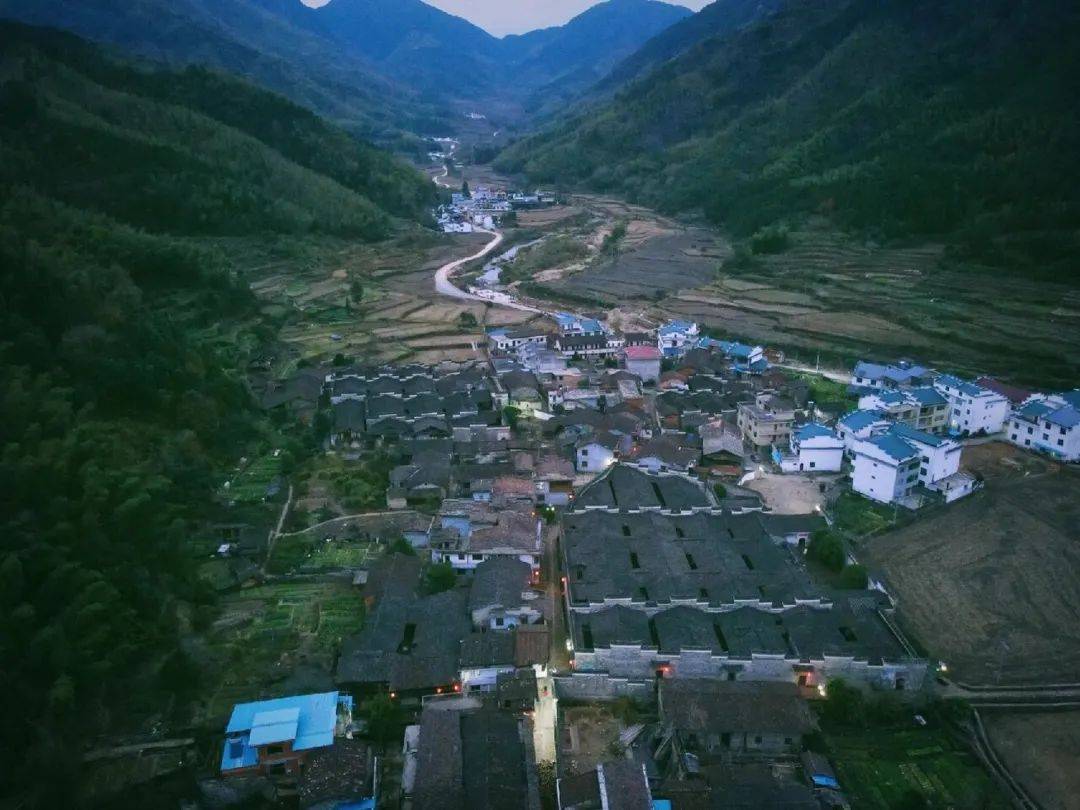

青壮年劳动力外流导致“空心村”,倒逼村庄合并或功能转型(如发展养老产业)。

3.经济转型需求

传统农业效益低,推动发展乡村旅游(如民宿经济)、特色农业(如有机农场)。

4.环境压力

生态脆弱区(如黄土高原)通过生态移民实现聚落收缩,减少环境压力。

5.技术进步

数字经济(如电商)促进乡村产业升级,推动聚落功能向物流、加工等延伸。

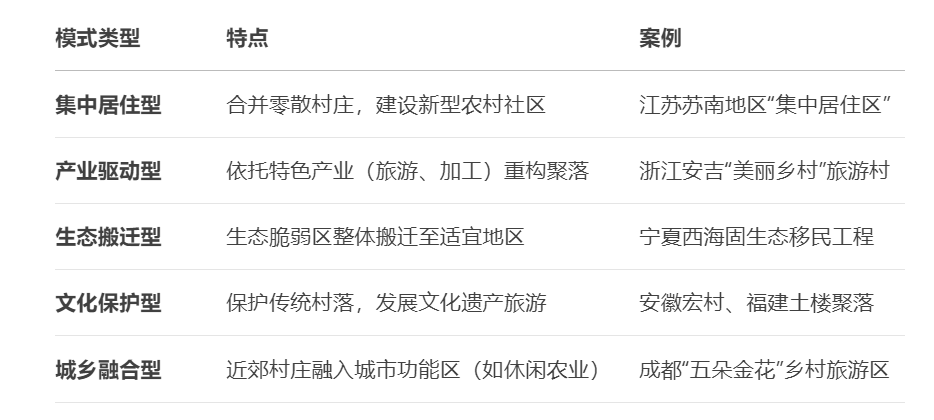

三、典型重构模式

四、重构的影响分析

1.积极影响

(1)优化土地利用,改善基础设施(医疗、教育);

(2)促进产业升级,提高农民收入;

(3)缓解生态压力,推动可持续发展。

2.潜在问题

(1)过度商业化导致乡土文化流失(如“千村一面”);

(2)强制搬迁引发社会矛盾(如“合村并居”争议);

(3)农民对新生活方式不适应(如集中居住后的生计转型困难)。

五、高考答题关键点

1.材料分析题

关注材料中的关键词:如“空心化”“易地搬迁”“旅游开发”等,对应不同驱动因素。

2.影响评价题

需辩证分析,既要说明经济生态效益,也要指出文化社会风险。

3.措施建议题

从政策(土地制度)、产业(三产融合)、文化(保护传统)多角度提出对策。

六、典型例题参考

1.例题:分析黄土高原地区乡村聚落重构的主要原因及生态意义。

2.答题思路

(1)原因:水土流失严重(自然)、传统农业低效(经济)、人口外流(社会);

(2)生态意义:减少陡坡垦殖、恢复植被、减轻黄河泥沙淤积。

七、延伸思考

结合“人地协调观”,理解乡村聚落重构是适应人地关系变化的必然过程,需平衡经济发展、生态保护与文化传承的关系。