考上人大后才发现:人和人的差距,其实是家庭资源和父母认知海拔的较量

2025、5、18日

题目:考上人大后才发现:人和人的差距,其实是家庭资源和父母认知海拔的较量

作者:佚名

摘录:知识拓宽眼界,眼界决定认知,认知影响一生,人生的差距便由此悄然拉开。所以啊!不想让孩子输在起跑线上,我们做父母的不是往死里折腾孩子,而是从现在起往死里折腾自己。

前几天看到一个采访。

来自江西的90后Kim直言:“父母所谓的勤劳本分,不走捷径,其实就是被信息差给忽悠瘸了。”

他出生在一个普通家庭,是典型的小镇做题家,通过17年的拼命刷题,最终考上了人大。

但入学第一天,他就受到了巨大的冲击:

几个室友,只有他和另一个室友是裸分考进来的,其他人都是其他途径考上人大的。

有一个室友是台球特长生,还有2个是参加夏令营的,还有一个是参加华侨生联考,400多分就上了他们学校。

他千军万马过独木桥,别人却条条大路通罗马。

这让他深刻意识到:教育就是一场资源争夺战,人与人的差距,从父母那一代就已经拉开了。

所以,尽管他的孩子现在3岁不到,他就早早做好了规划:

他先获取香港身份,让孩子未来可以通过华侨生联考或DSE考试升学,让孩子有更多的机会与选择。

而这或许就是真正意义上的拼爹:第一代人的努力奋斗,可以帮助第二代人增加容错率。第二代人如果能够站在第一代人的肩膀上发展,就会极大提高发展的速度。

教育,从来不是孩子个人的奋斗,更多的是家庭资源与父母认知的较量。

(一)

之前曾看过一个关于“北京海淀男孩”的热搜。

一群来自985、211院校的研究生在北京建筑院实习,接到了一项任务:在一个虚拟空间里,设计出一个适合年轻人的城市地标。

初步方案出炉后,领导觉得都不太满意,于是便为他们找来了一个外援——自己12岁的儿子。

一开始,大家都只觉得领导是带儿子是来玩的。

但没想到,男孩一开口,就震惊了所有人。

男孩先是夸赞了每个方案的优点,又委婉指出了其中的问题,什么二级分类、城市建模、图片渲染等专业名词信手拈来。

言之有物不说,最后还给出了切实可行的建议。

而男孩之所以有这样的能力,与他从小接触的家庭教育背景有很大的关系。

他的父亲是北京某建筑院的领导,他在海淀区上学。

当同龄的孩子还在为数学题烦恼时,他已经开始参与建模的项目,跟小伙伴做起四合院改造的模拟计划了。

所以从某种意义上来说,教育确实存在不公平。

千径万道达彼岸,有人出生就在彼岸。

父母提供的资源,早就在无形中拉开了孩子间的起跑线。

正如北京高考状元熊轩昂说的:

“像我们这种中产家庭的孩子,父母都是知识分子,还生活在北京这样的大城市,在教育资源上享受得天独厚的条件,很多农村的孩子根本不可能享受得到,这也决定了我们在学习上能比他们走更多的捷径。”

就拿他自己来说,父母都是外交官,从小就给他营造了很好的家庭氛围,包括对他学习习惯、性格上的培养,都是潜移默化的。

小时候,父母还带着他游历了多个国家。

其中积攒下的见识,思考问题的眼界,也是同龄人望尘莫及的程度。

而在他就读的北京二中,这样的孩子比比皆是。

他们不仅有丰厚的物质条件,还有充沛的人生经历和丰富的认知体验。

就像有句话说的:教育这件事,孩子是毛坯房,家长才是真正的业主。

家庭阶层和父母肩膀的高度,很大程度上决定了孩子站立的高度。

父母努力拼搏,为孩子攒下资源,创造环境,孩子才不会落后别人太多。

(二)

作者郑雅君曾采访62位来自清华、复旦的大学生,结果发现这些天赋、智商都差不多的孩子,毕业后人生境遇却是大不相同。

有的人一毕业就拿到了年薪50万的offer;

有的人四年,都没弄清自己想干什么,迷茫下选择读研读博;

有的人更惨,考研失败、履历空白、就业困难,只好选择延毕。

而造成这种差距的主要原因在于,有人只能自己一点一点试错,而有人却背靠父母,一步一个规划。

就像郑雅君自己,她年少丧父,母亲忙于生计,无人教她规划,更无人引导。

所以,当她凭借着自己的努力考入复旦后,一下子就蒙了,她发觉自己不仅一无所长,还不知道该做什么。

当其他同学按部就班地找工作、升学时,她却因为焦虑和迷茫,迟迟找不到出路,最后只能选择延毕。

相比之下,那些父母是大学教授、企业家、高级官员的孩子,却在父母的指导下,很早就意识到:

清华、北大只是他们要经过的一站而已,出国深造或是创业开公司,才是他们追求的更高舞台。

所以,他们大学四年每一步都走得明确而坚定。

寒暑假时,许多同学在父母的帮助下,进入哈佛、剑桥等顶尖学校交流、做科研,或去国内500强企业实习。

有规划的孩子在奔跑,没规划的孩子在流浪。

真是应了那句话,凡事预则立,不预则废。

父母越有远见,越早布局,孩子越能少走弯路。

就像那个被五所世界名校同时录取的雷子昂,父母虽只是普通的银行职员,却为他谋划深远:

带着他游历国内外很多地方,拓宽他的视野;

发掘、培养他的兴趣爱好,寻找他身上可以被放大的优势;

他希望未来从事生物研究工作,父母就全力支持,并引导他根据各个名校的录取条件,制定当下努力的方向。

最终,多年如一日地运筹帷幄,成功帮儿子谋划出一条通往成功的道路。

教育家王金战曾指出,父母要站在孩子未来的角度,为孩子的成长设计,做当下最需要做的事情。

是啊,不同的孩子之间,固然有天赋的差异,但远没有我们想象得那么大。

真正的差距,是父母眼界所拉开的鸿沟。

父母目光长远,胸中有丘壑,孩子才能打开未来世界的窗户。

(三)

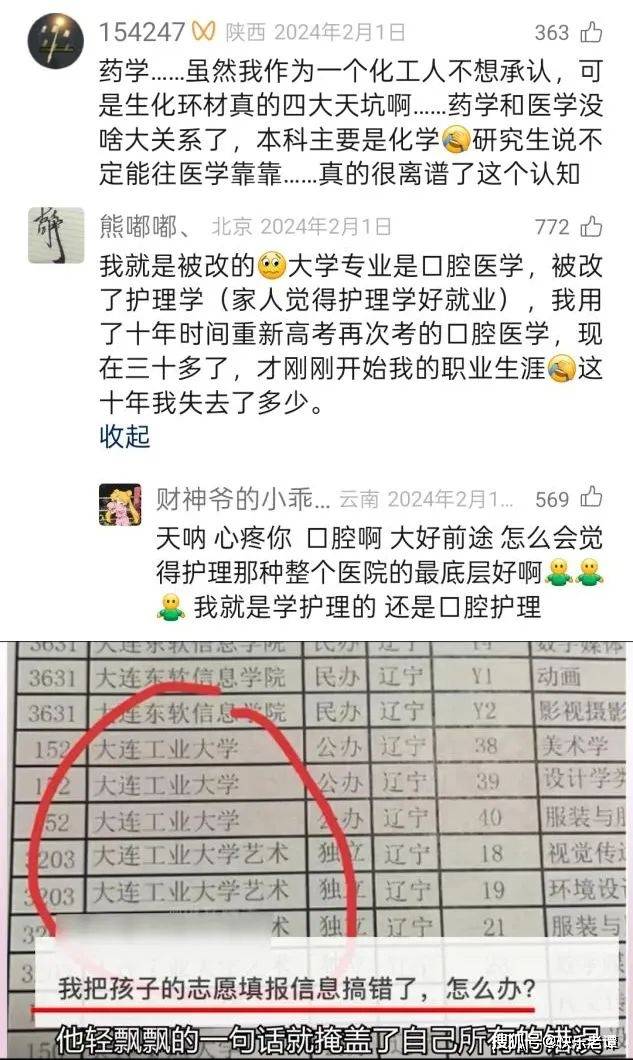

有博主分享过自己的一个经历。

在去机场的路上,司机得知他是一名程序员,便兴致勃勃地告诉他:

“我儿子也喜欢学计算机,中学开始,就已经在买C语言的书自学了。”

博主笑道:“那敢情好啊,选了一个有前景的职业,孩子自己也喜欢,未来可期。”

司机却话锋一转,说孩子现在学的是药学。

不是因为学计算机分不够,而是他觉得学医会越老越吃香。

“但医学和药学是两码事呀!”博主很诧异。

司机却说,因为学医的分数不够,所以就想选个离学医近的专业。

博主很无语,不想再说话,可司机得知他们程序员的毕业生年薪平均12万,又动了劝儿子转专业的念头。

博主只好跟他分析跨专业申研究生的时间成本、金钱成本以及可能性。

最后,司机无奈来了一句:那就看他自己造化吧。

短短几分钟的对话,让人沉重不已。

评论区,更是一片共鸣:

有人专业被改,用了十年重考。

有家长替孩子填报志愿,把一本填成私立本科。

这就是一个家庭最可怕的地方,不是没钱,而是父母认知狭隘,思维僵化。

父母的认知,往往就是孩子成长的天花板。

浙江初中生龚正,从小偏科严重,成绩一直垫底。中考更是只考了450,连一所本地的普通高中都上不了。

身为重点高中老师的妈妈,想让他读民办高中,跟他一番沟通后,却做出旁人都不看好的另一种选择:去中专读感兴趣的专业。

然而,谁都没有想到,中专三年后,龚正打破“中专没有前途”的偏见,以数学满分、全省第二的成绩,逆袭到浙江理工大学。

正如家庭教育家李茜说的:

每个孩子的脚踝处都拴着一个橡皮筋,它连接着的,是父母所站的阶层。

假设父母认知足够高,孩子滑落时,它会把孩子拽上去。

但如果父母认知很低,孩子往上爬的时候,它会把孩子拽下来。

认知决定选择,选择决定命运。

父母突破局限,提升认知,才能给到孩子真正的托举。

写在最后——

作家龙应台曾对儿子说:

“孩子,我要求你读书用功,不是因为我要你跟别人比成绩,而是因为,我希望你将来会拥有选择的权利,选择有意义、有时间的工作,而不是被迫谋生。”

这段话何尝不适用于父母本身呢?

你的学识、你的眼界、你的认知,你创造的条件,都是在给孩子的人生做加法。

知识拓宽眼界,眼界决定认知,认知影响一生,人生的差距便由此悄然拉开。

所以啊,不想让孩子输在起跑线上,我们做父母的不是往死里折腾孩子,而是从现在起往死里折腾自己。

让自己积累足够的资源,不断提升自己的规划能力,刷新自己的认知,我们才有资格给孩子更好的教育,助力孩子站得更高,走得更远。