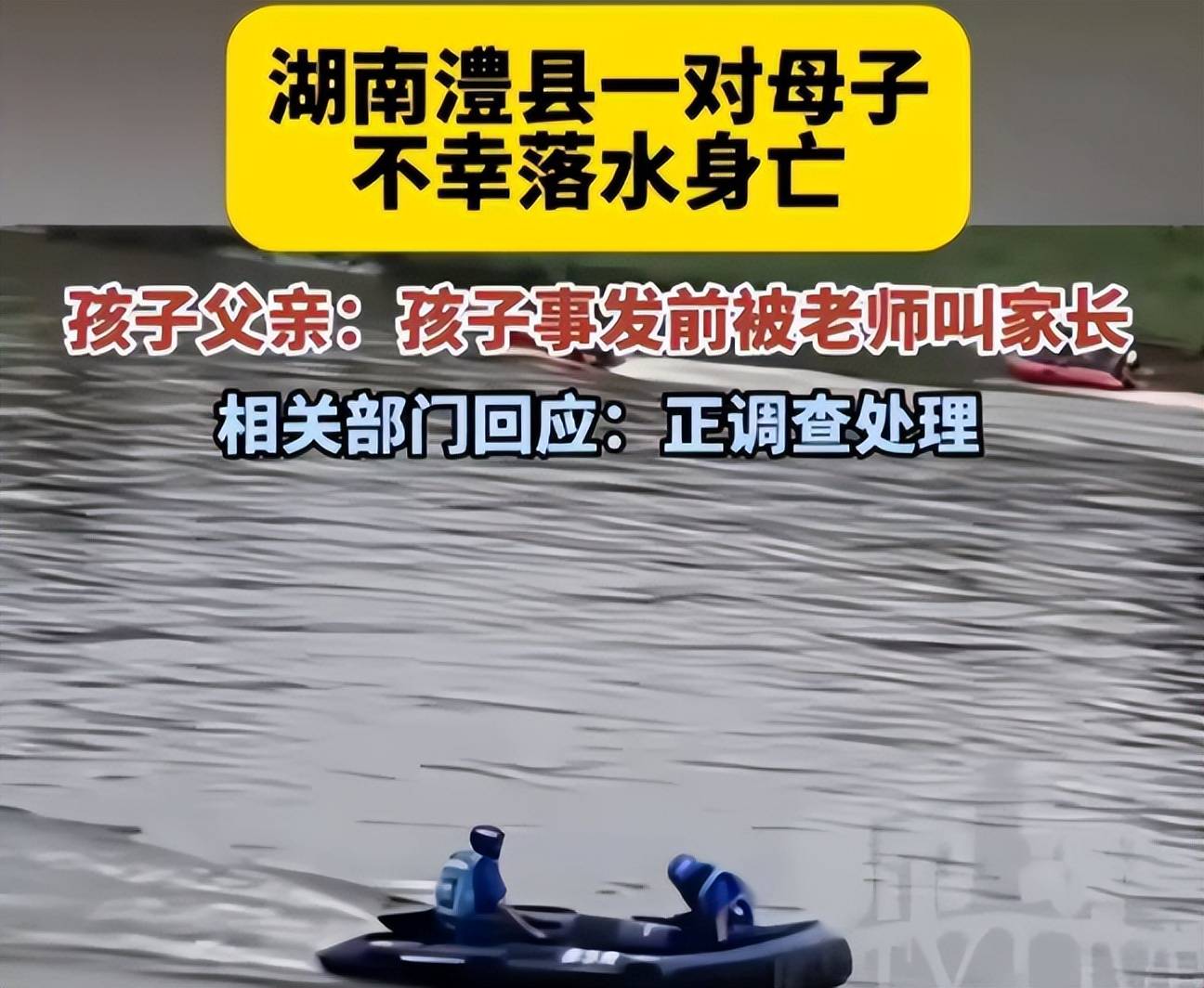

母亲救儿双双溺亡后续!14万救助金遭拒,父亲坚持要完整监控

近日,母子俩因一部手机双双溺亡的悲剧,看得人五味杂陈。

儿子校内玩手机被叫家长,随母亲回家后竟选择跳入水中,母亲随之而去一同身亡。

一夕之间,一家三口仅剩一人。

孩子父亲悲痛万分,将责任归咎于老师的那通电话。

他怀疑是老师对儿子批评太过,以至于儿子心理承受不住跳河,要求学校给个说法。

可随着事情的进一步调查,众人却认为孩子的死另有原因。这究竟是怎么回事?

本文陈述内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

母子双双跳河

6月23日,就读湖南某中学的高一学生小田,在教室内玩手机被老师发现。

老师虽生气但并未当场发作,而是在下午五点钟,拨通了小田母亲田女士的电话。

请她来校接孩子回家反省几天,并写份检讨。

母亲接到电话后立即赶往学校,在办公室里简单了解情况后,她便带着儿子离开了校园。

此时的小田表现平静,默默跟在母亲身后,没有任何异常举动。

回到家后,不知道母亲和小田说了什么,小田突然情绪崩溃,冲出家门。

母亲见状大惊,顾不上其他,立即追了出去。

他们穿过小渡口镇的街巷,一路跑到涔水河新桥附近。

小田停下脚步,还没等母亲反应过来,他已经纵身跃入漆黑的河水中。

目睹儿子消失在水面,母亲吓得六神无主,想都没想就跟着跳了下去。

此时河边空无一人,没人知道这两个人跳入河中溺亡。

直到晚上十点多,沈先生到了家后发现没找到妻子和孩子,就连电话也无法拨通。

焦急之下,联系学校后才得知今天发生的事,最终他选择了报警。

警方介入后,通过调查发现母子最后的身影出现在涔水大桥旁。

搜救队连夜展开行动,24日凌晨,小田的遗体被打捞上岸。

又过了一天多,25日中午,田女士的遗体也在下游被找到。

父亲的执念

6月26日,失去妻儿的沈先生开始在社交平台上发布灵堂的照片,向学校讨个公道。

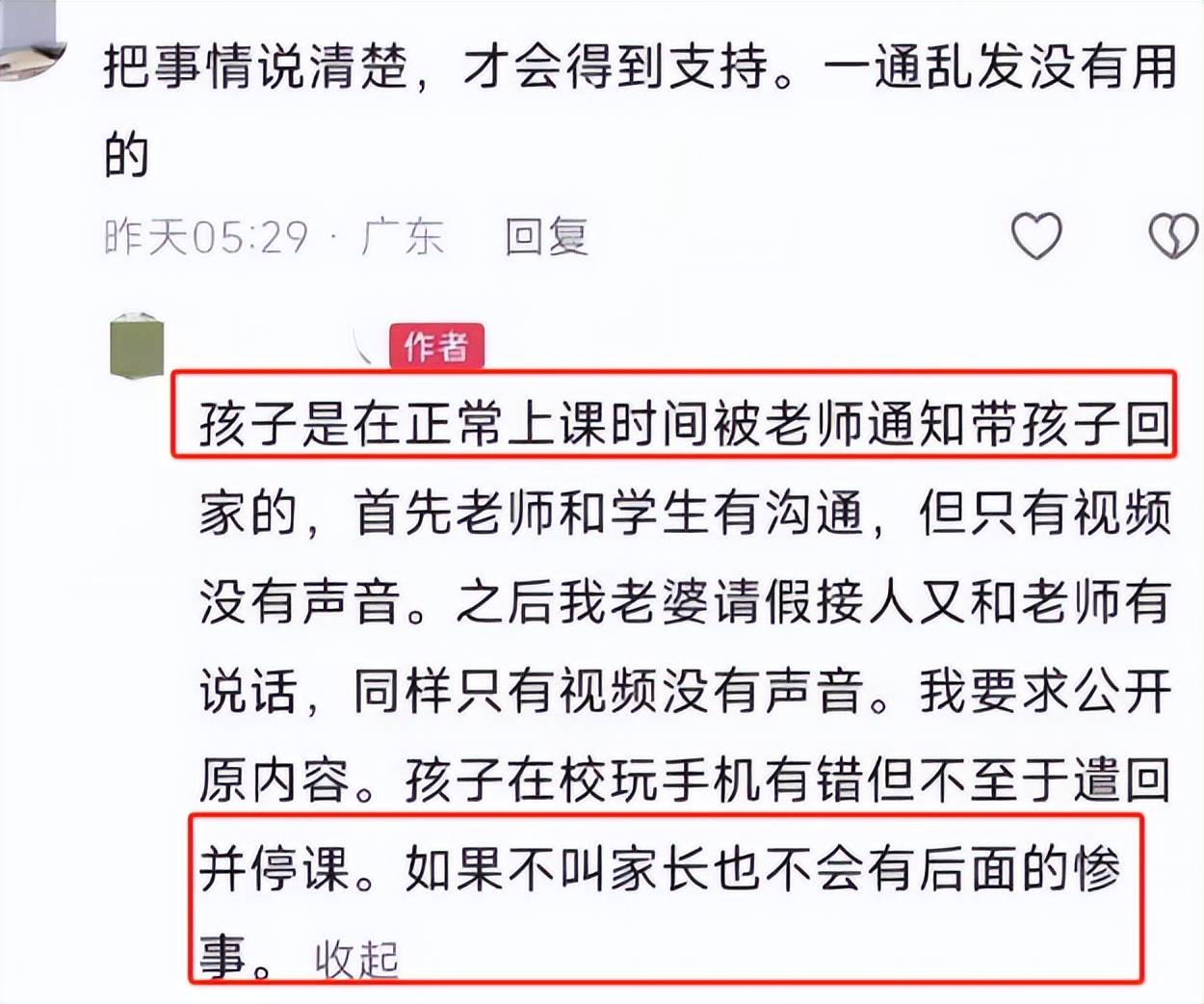

他承认儿子周日返校时带了手机,周一上课玩手机确实违反了校规。

但他始终想不通,为什么老师要在正常上课时间打电话叫家长来接孩子。

在沈先生看来,这通电话深深伤害了儿子的自尊心。

如果没有这通电话,儿子和妻子就不会双双跳河了。

更让他愤怒的是,事发后学校一直保持沉默,既不主动联系家属,也不公布当天的详细情况。

他多次要求查看监控,却发现录像只有画面没有声音。

"我不要钱,只想知道老师当时到底说了什么。"沈先生在网络上反复强调这句话。

他认为这是解开整个悲剧的关键,是他心中永远无法释怀的死结。

为了寻求真相,他持续在网上发布维权视频,希望引起社会关注。

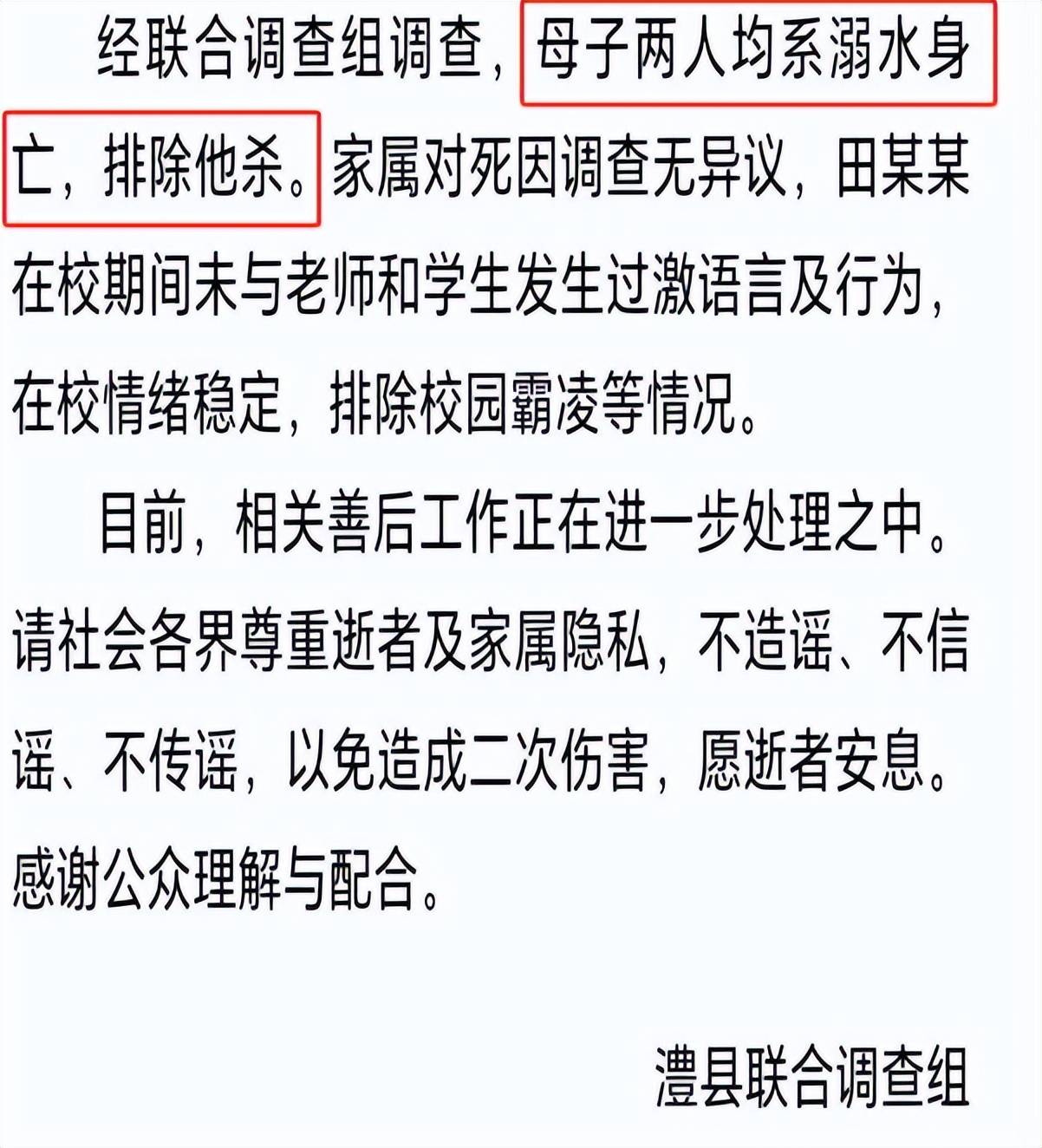

面对愈演愈烈的舆论,当地政府迅速成立了联合调查组。

经过走访调查,结果显示小田在学校期间表现正常,与老师同学相处融洽。

老师在处理违纪问题时并未激烈批评,双方也没有发生争执。

小田离校时情绪平稳,猜测悲剧的导火索,可能是晚饭时母子俩说了什么,调查组最终将此事定性为意外事件。

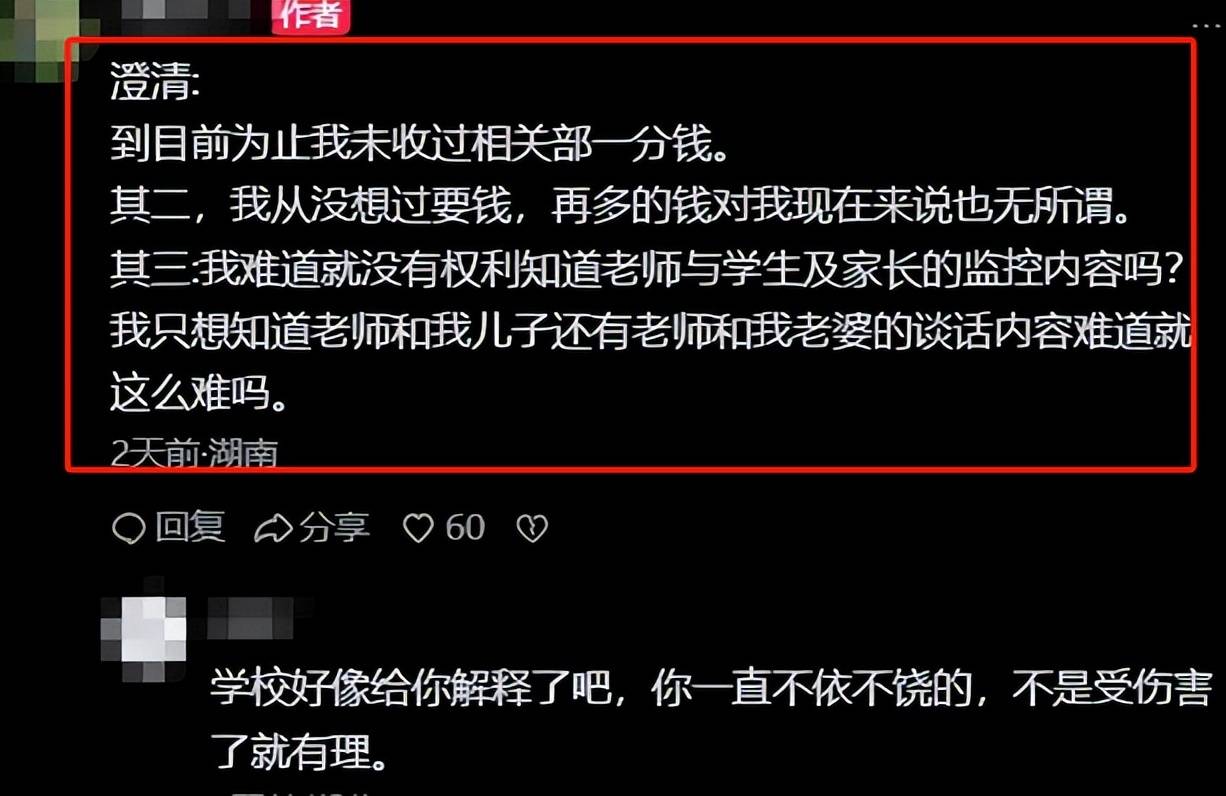

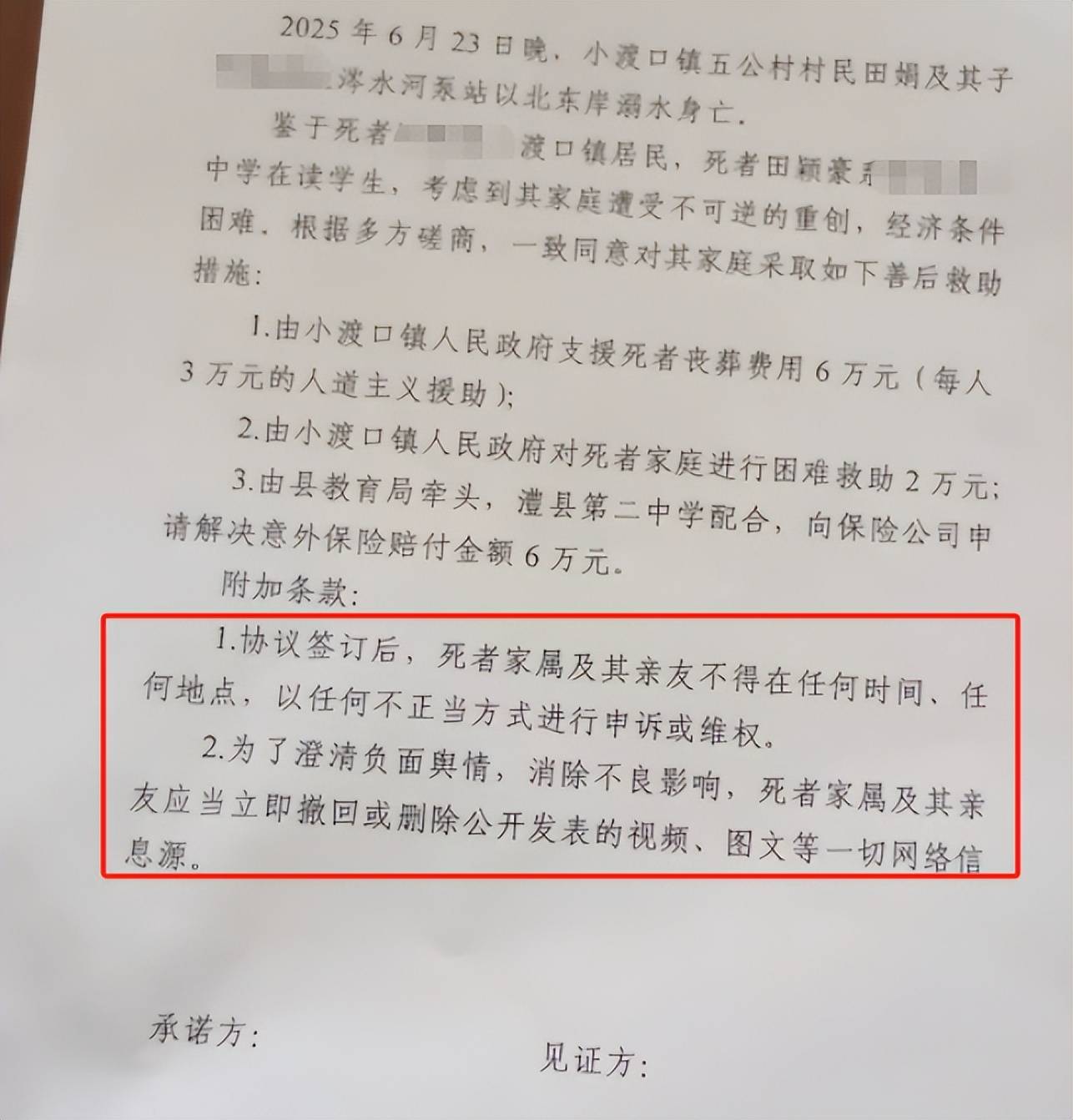

随后,相关部门提出了善后方案。

政府提供6万元丧葬费和2万元困难救助金,学校方面通过保险赔偿6万元,总计14万元的经济援助。但这份协议附带了严苛的条件:

家属必须删除所有网络视频和图文,领取赔偿后不得继续申诉维权,也不能在网上发布负面信息。

看到这些条款,沈先生更加确信其中有猫腻。

他拒绝签字领取赔偿,反而将协议内容公布到网上,质疑这是一份"责任自负承诺书"。

他担心签字后就等于承认学校毫无责任,更担心类似的悲剧会再次发生在其他家庭身上。

沈先生的坚持让这起事件持续发酵,他不断在网上发声,重申自己不是为了钱,只是想要一个真相。

谁该为悲剧负责

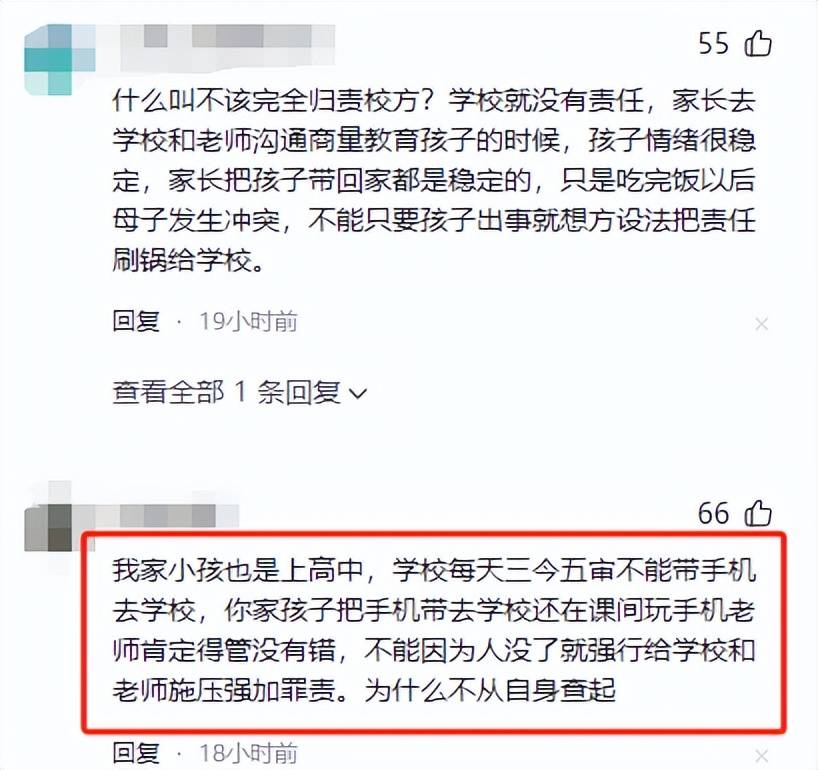

随着时间推移,舆论开始出现分化,有人支持他追求真相的执着,也有人质疑他的真实动机。

一部分人坚定地站在沈先生这边,他们认为学校如果真的问心无愧,为什么要对事件细节遮遮掩掩?

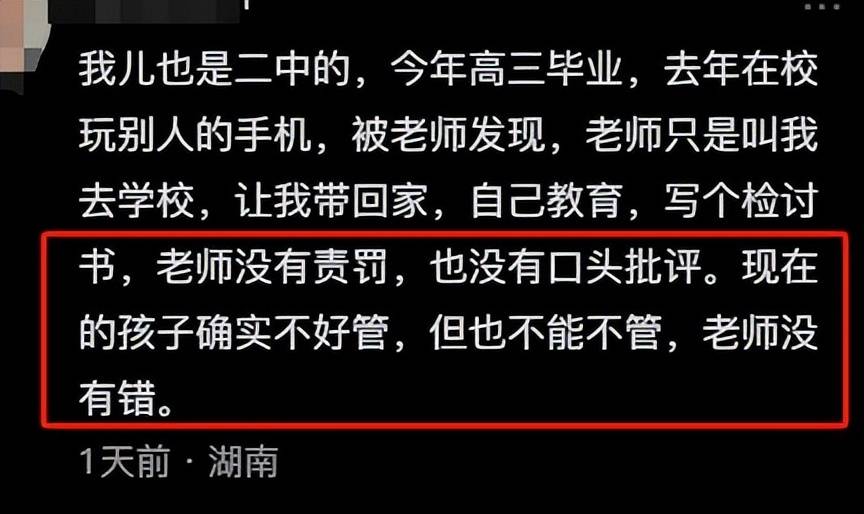

另一派则认为老师的做法无可厚非,学生在课堂上玩手机本就违反校规。

老师按照学校规定通知家长来接孩子,这是再正常不过的处理方式。

他们指出,真正的问题出在家庭教育上,孩子的心理承受能力如此脆弱,家长难辞其咎。

事发后反过来追究学校责任,显然有失公允。

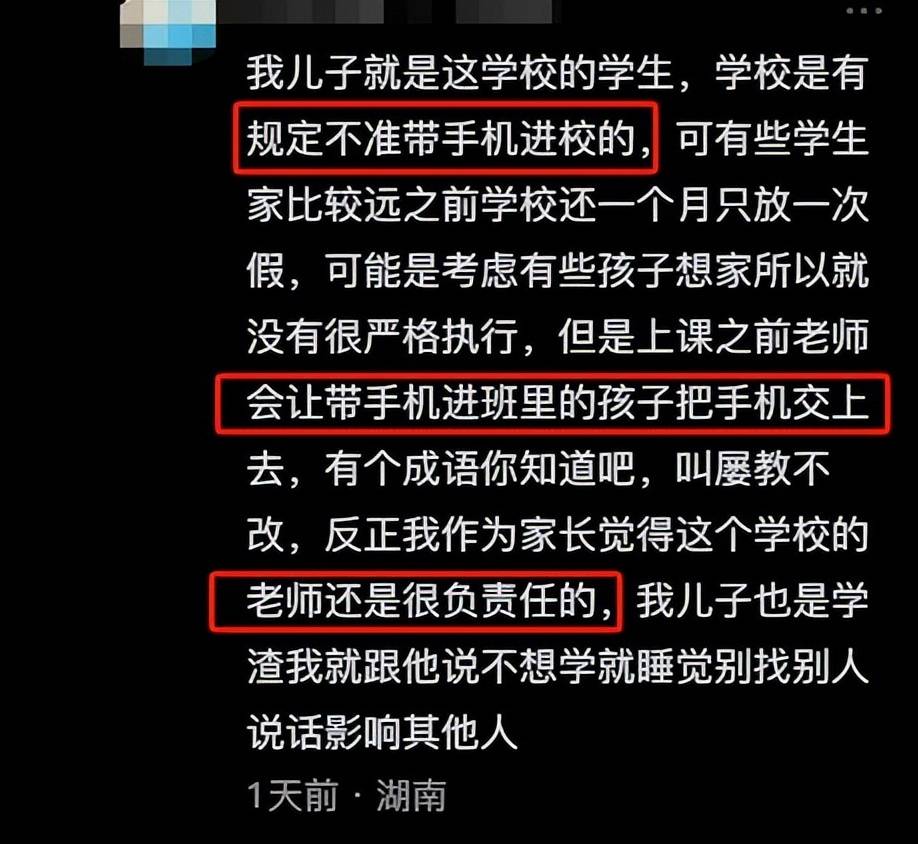

还有网友表示,自己的孩子也是这个学校的,孩子犯错老师不敢管,都是让家长自己带回家管教的,他们觉得这种方法并没有错。

不少人表示,如果沈先生真的认为学校有错,那就直接通过法律途径解决问题。

可沈先生的回应却显得无奈,他坦言自己确实想打官司,但手中缺乏有力的证据。

监控录像没有声音,无法还原当时的对话内容,这成了他维权路上最大的障碍。

其实,学校在管理上确实面临两难境地:

手机作为学生的私人物品,强行没收可能引发激烈反抗,但放任不管又会影响正常教学秩序。

在曾经有学生以极端方式威胁的前车之鉴下,通知家长来处理成了相对稳妥的选择。

与此同时,家庭教育的重要性也被重新审视。

既然选择给孩子配备手机,家长就应该承担起相应的监管责任。

更重要的是,在处理孩子的错误时,需要掌握恰当的方式方法,避免因为一时冲动造成无法挽回的后果。

结语