当单词变成探险伙伴:奇速英语夏令营的奇妙学习法则

当单词变成探险伙伴:奇速英语夏令营的奇妙学习法则

在英语学习的森林里,词汇常常像散落的珍珠,让学习者在捡拾时倍感琐碎。而奇速英语的夏令营,正像一位经验丰富的向导,用思维导图和故事线索将这些珍珠串联成链——小学800词的启蒙探索、中考1800词的系统搭建、高考3500词的全景漫游,在这里都变成了一场场充满发现的探险。

对于刚开始接触英语的小学生,800个单词更像是需要认识的新朋友。思维导图在这里化作了一张趣味社交图谱:以“动物”为中心的图谱里,“elephant”会和“trunk”拉手,“giraffe”总挨着“neck”,“penguin”身边永远站着“ice”。孩子们在绘制时,会给每个单词配上专属的记忆符号——给“butterfly”画上彩色翅膀,给“rabbit”添上长耳朵。这种可视化的联结,让单词不再是孤立的字母组合,而是有性格、有关联的伙伴。课堂上的“单词寻宝”游戏更让记忆活起来:老师说出一个中心词,孩子们就要从自己的思维导图里找出所有相关词汇,最快集齐“伙伴团”的小组就能赢得勋章。

进入初中,1800词的积累需要更清晰的逻辑地图。思维导图在此升级为“词汇神经网络”,每个主题都是一个辐射中心。学习“天气”时,“rain”会延伸出“shower”“downpour”,“wind”会分出“breeze”“hurricane”,还会标注出“drought”与“flood”的对立关系。学生们不仅要记录单词,还要标注搭配用法——“heavy rain”“strong wind”这些固定组合像路标一样被醒目标出。更有趣的是“场景联想”练习:看到“restaurant”这个中心词,学生们要在分支上列出“menu”“waiter”“tip”,还要延伸到“order”“taste”“bill”等动作词汇,仿佛在脑海中搭建出一家完整的餐厅。这种结构化的梳理,让原本杂乱的词汇形成了有序的“知识街区”,需要时能迅速定位调取。

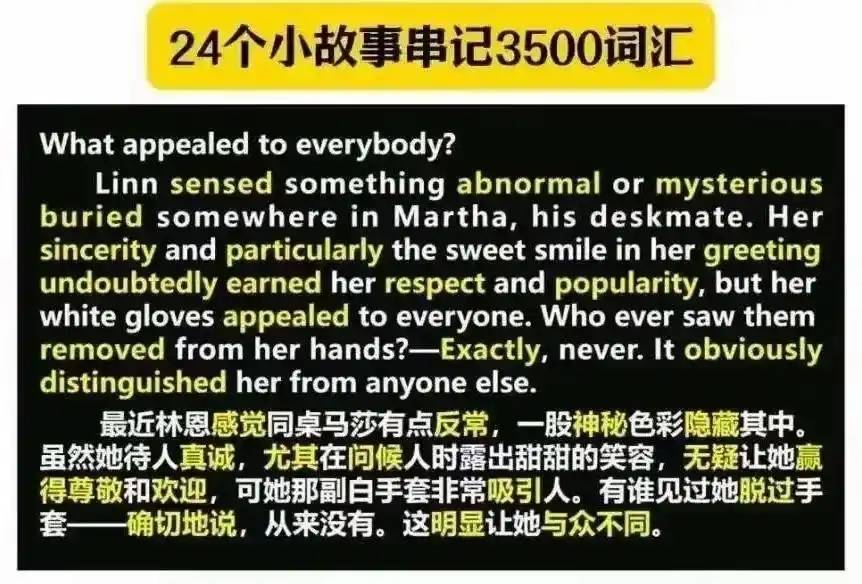

面对高考3500词的挑战,24个故事则像24条精心设计的探险路线。这些故事绝非简单的词汇堆砌,而是有情节、有情感的叙事旅程。在“沙漠探险”的故事里,学生们跟着主人公穿越“dune”时,会遇到“camel”和“oasis”,遭遇“sandstorm”时要学会“survive”和“rescue”;在“博物馆奇妙夜”中,“mummy”“sculpture”“relic”等词汇随着展品复活的情节自然浮现。每个故事都藏着“词汇彩蛋”——同一个词根会在不同场景中反复出现,“vis”在“visit”里是拜访,在“vision”里是视野,在“visible”里是看见,在故事推进中,词根的魔法被悄悄揭开。听完故事后的“情节续编”环节,更让学生们主动调用所学词汇:给故事加一段“雨林探险”,就得用上“jungle”“waterfall”“wildlife”等新结识的伙伴。

夏令营的特别之处,在于让词汇始终在“使用中呼吸”。每日的“主题场景剧场”是最热闹的环节:学完“购物”相关词汇后,学生们会分组扮演顾客与店员,用“discount”“receipt”“refund”等词完成交易;接触过“校园”主题后,“library”“assignment”“seminar”就成了角色扮演的常用语。这些实践让单词从纸面上跳下来,变成能说会动的工具。

更妙的是“词汇成长树”项目:每个学生都有一棵虚拟的树,每掌握10个单词就会长出一片新叶,每形成一个完整的主题思维导图就会开出一朵花。结营时,教室里会挂满这样的“成长树”,有的枝繁叶茂,有的花开满枝,都是这段探险旅程最生动的见证。

在这里,单词不再是需要死记硬背的负担,而是探险途中认识的伙伴、同行的工具。当思维导图的脉络与故事的情节在脑海中交织,词汇的积累就成了自然而然的发现过程——就像探险家在旅途中,不知不觉就装满了行囊。