施一公砸200亿建西湖大学,放话5年超过清华,7年过去却成了这样

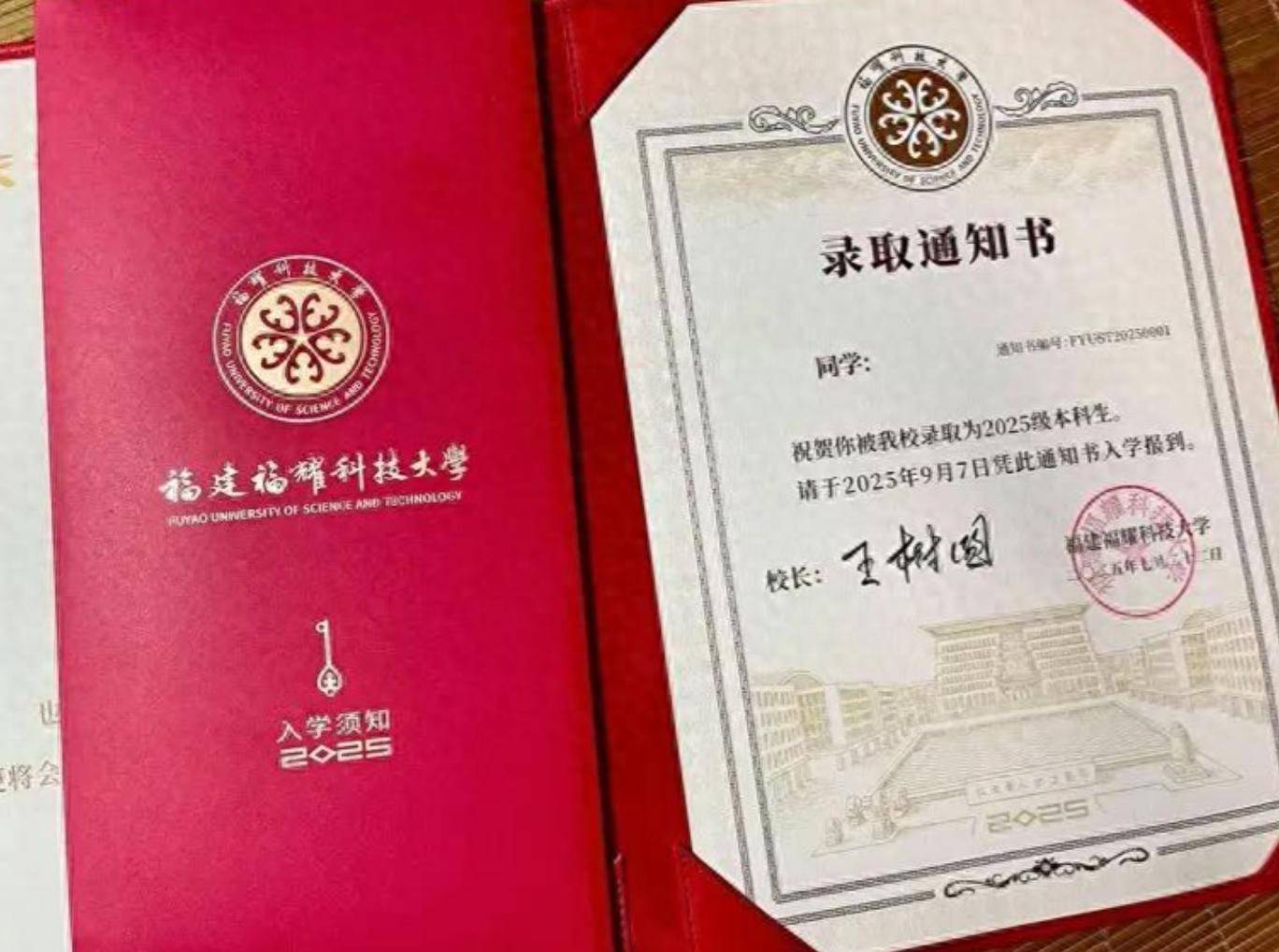

今年高考,一位674分的河南考生放弃清华北大,选择了名不见经传的福耀科技大学。

有人质疑,也有人感叹教育多元化终于开始起步。

与之并行的,是另一所被频频提及的新型大学——西湖大学。

西湖大学今年首次在河南招生, 计划招生20人,最低分同样达到674。

这两所大学的崛起,引发了公众对“传统名校路径”之外另一种可能的关注。

如果说福耀科技大学代表的是产业界对应用型人才培养的尝试,西湖大学则是一位科学家向“清北体系”发出的挑战。

1

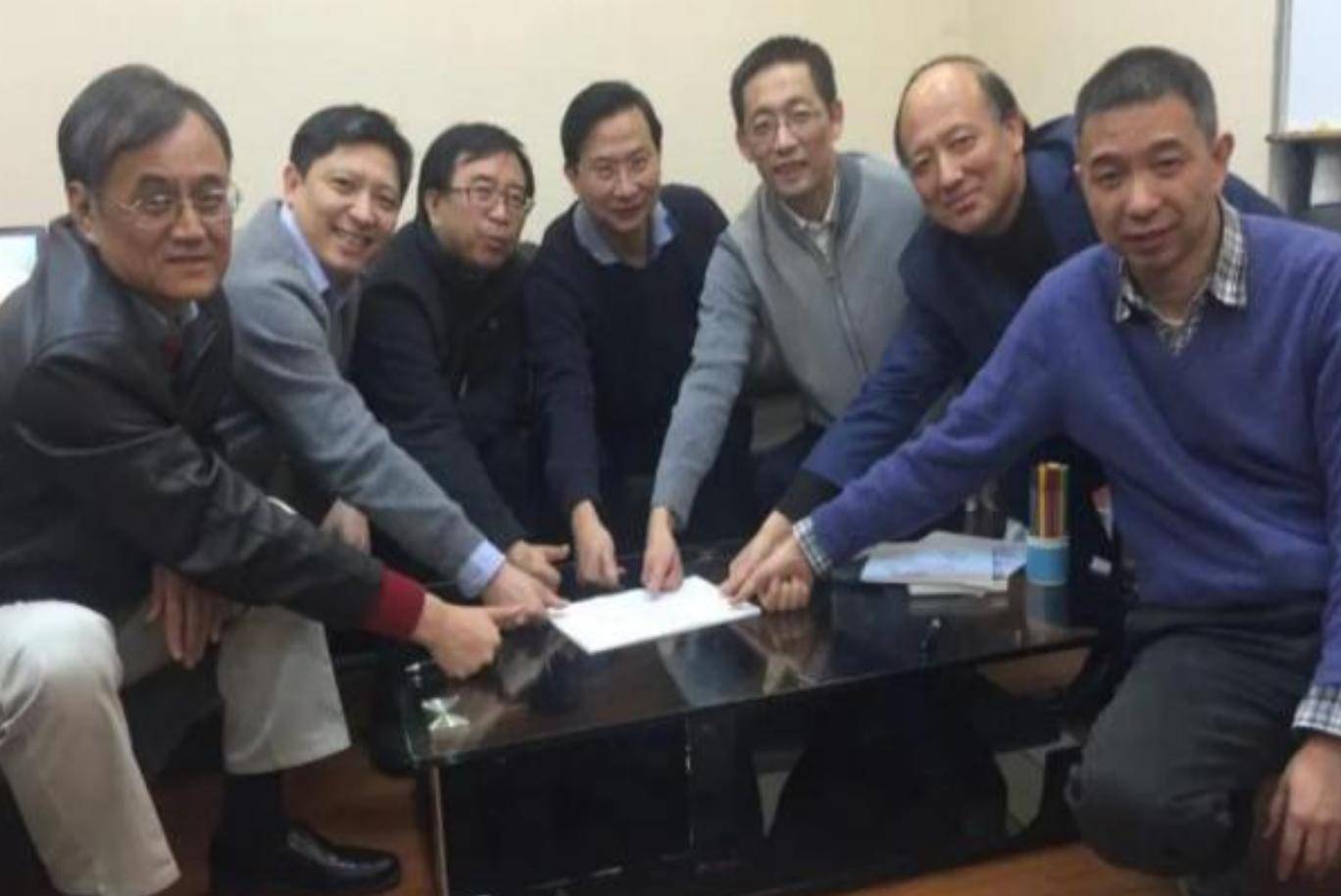

2015年,清华副校长施一公和几位熟识的科学家老友围坐在一起,话题绕不开中国科研环境的瓶颈。

不合理的教育结构、僵化的科研制度、难以弯道超车的体制设计,这些问题早已困扰一代又一代中国科研人才。

席间一句“我们为什么不能自己办一所大学?”点燃了施一公的全部热情。

彼时的他,刚刚当选中国科学院院士,身兼清华生命科学院院长,拥有普林斯顿大学终身正教授头衔。

换作任何人,都可能选择安于现状。

但施一公决定逆行而上,放弃已到顶的官学仕途,投身教育理想。

他要创办一所从零开始的大学,一所不以规模论英雄、不以分数筛人才的精英科研大学。

这所学校,必须能够对话国际,必须具备基础科研与应用转化能力并重的结构,必须拒绝“给钱就能上”的扩张逻辑。

更重要的,它必须真正“以学生为本”,让每一个科研热爱者都能在这里获得个性化成长路径。

想法很快化为行动。

2016年,一份名为《创建新型民办研究型大学》的建议书,被联合提交给教育主管部门,背书者包括陈十一、饶毅、潘建伟等7位知名学者。

一年后,方案获得批复,2018年,西湖大学正式获批成立。

可批文只是开始,真正困难的,是资金。

2

2018年,西湖大学的启动资金,首批需超过200亿人民币。

在没有招生、没有官方拨款的背景下,这无异于建一座虚空之城。

施一公拿出全部积蓄,亲自上门游说。王健林、马化腾等企业家,成为早期资助者。

西湖大学也成为中国首家依靠社会力量发起设立的研究型高校。

筹资的艰难,只有施一公自己清楚。

他曾在一个董事办公室里讲了整整90分钟,却在最后关于“捐多少”这句话前反复犹豫卡壳。

好在支持者懂他,愿意跟他一同“裸奔”,一起承担这场教育理想主义的豪赌。

光是首期校园工程,占地就达1495亩,涵盖42个科研教学设施。

整个校园布局以科研实验为中心,从建筑规划到空间动线,皆以服务科学研究效率为宗旨。

这所大学的基础架构、实验设备、科研平台,全部对标麻省理工和加州理工的水平,甚至很多地方超越了国内既有高校。

成立初期,西湖大学不招本科生。

首批只有19位研究生,几乎一对一接受世界级科学家的指导。

实验室也为每一位研究生量身定制开放。

最初两年,学校的学科建设仍仅集中在理学、工学与生命科学三大学院。

直到2023年,医学院成立,标志着西湖大学进入医学科研领域,研究方向覆盖疫苗、免疫、遗传、肿瘤等多个分支。

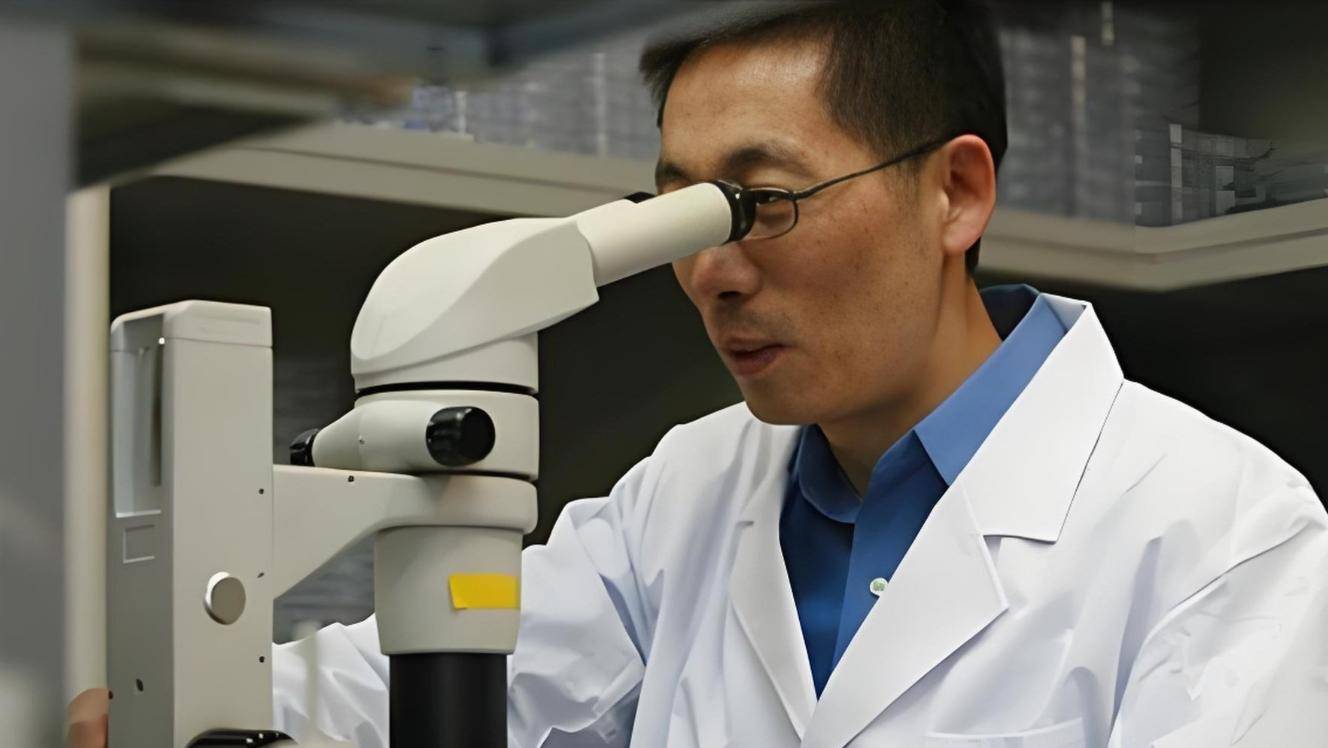

西湖大学的教员结构也刷新了行业标准。

目前已有247位博士生导师,九成来自海外名校和研究机构,部分教授拥有冷泉港实验室、麻省理工、康奈尔等背景。

校内所有导师、院士一律不设行政头衔,学生直接以“老师”相称,强调“学术平等”。

甚至于,学生可以自由向院士提问,不设壁垒,最大程度释放科研自由。

但施一公并未止步于打造一座“研究孤岛”。

西湖大学同步启动“科技转化”机制,通过孵化企业补充高校“自我造血”功能。

西湖欧米、西湖智造、西湖生医等企业估值均已突破一亿美元。

目前已有三十余项科研成果进入产业落地流程。

3

西湖大学的教育理念,与传统高校之间形成显著反差。

没有统一班级制度,每名本科生拥有“三层导师”:学术导师、学业导师与职业规划导师。

课业不按进度划分,而根据学生兴趣构建模块课程,确保每个人拥有自主选择科研课题与学习方向的空间。

大一即可进入实验室,接受科研一线训练。

学术能力强者可直接从本科连读博士,无需参加研究生统考。

住宿条件高于其他学校平均标准,一个套间一般配置有4-5个卧室,共享客厅和两个卫生间。

学生可享海外学术交流机会,学校与加州伯克利、杜克大学、康奈尔等21所高校签署交换协议。

针对家庭困难学生,学校另设专项补助。

但在施一公看来,这不是亏本,是投资。人才是活资产,是可以改变社会结构与历史进程的最小单位。

从2018年至今,西湖大学累计投入460亿元。

除去早期政府支持与社会捐赠,绝大多数资金来源于企业与西湖大学下属科研机构自营收益。

可以说,西湖大学用五年时间,完成了传统高校二十年才能达成的学科积累。

2022年,西湖大学出现在达摩院青橙奖榜单,被阿里巴巴研究院列为中国科研机构重点资助对象。

同期,《自然》、《细胞》、《科学》三大期刊上,西湖大学共发表高水平论文16篇,进入全国前十二。

一些原本准备进入清华、北大的学生,也开始转向西湖大学。

2025年招生扩展至广东、河南,最低录取分674分,接近清华线。

这场被视为“不可能完成的挑战”,施一公用七年时间证明,它并非空谈。

西湖大学目前仍未实现招生规模的大扩张。

全校在读本科生与研究生加起来不到5000人,远低于清华、北大的单院校学生数量。

这所学校没有传统意义的“优势专业”,也未设管理学院、经济学院等“快就业”学科。

所有布局都围绕基础研究与核心科技,追求长周期的积累和突破。

因此,它在就业数据上并不突出,但在科研成果与产业贡献上已逐步打响名号。

即使如此,西湖大学也并非无懈可击。目前的经费保障尚未稳定,科研“烧钱模式”背后也潜藏高风险。

校企孵化虽已初见成效,但盈利部分覆盖科研的消耗成本仍有一定距离。

更大的问题,是未来如何维持“少而精”的同时,实现教育公平与科研多样性。

结语

西湖大学不是孤例,它是先行者。

正是因为有施一公这样的人,用热爱和远见搭建一所学校,中国教育才不至于在传统模式中沉睡不醒。

他曾说:11岁时的梦想是每天吃一个苹果,现在我种了整片苹果园。

这个园子的苹果是否足够甘甜,或许还需要更多季节来回应。

参考资料

首次在豫招生,西湖大学河南录取分数线674分——九派教育

探访杭州城西科创大走廊丨铸造创新策源“发动机”——浙江日报

图集|西湖大学首批重庆学子来看未来校园生活“实景图”——重庆日报