北大录取通知书被指有语句问题,引发公众热议

近日,北京大学本科录取通知书中的两处表述引发了广泛的网络关注与讨论,原因是有网友指出这两处存在语句问题。这一事件看似微小,却如投入平静湖面的石子,激起层层涟漪,迅速在社交媒体上传播开来,引发了公众对于语言规范以及高校形象的深入思考。

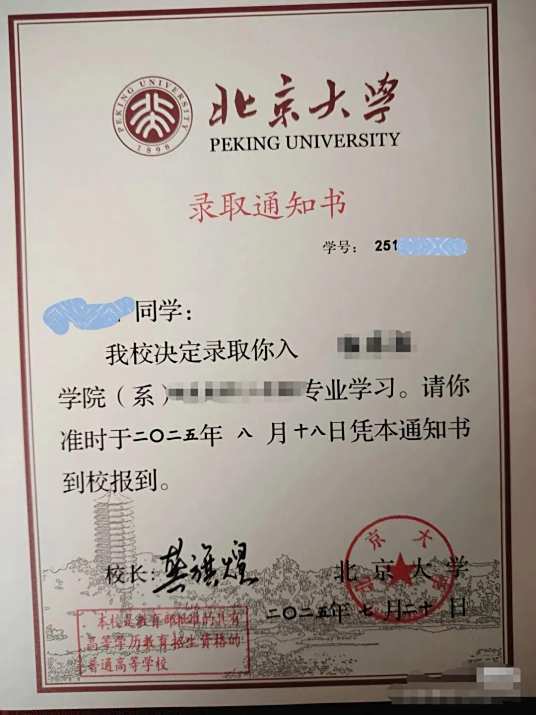

网友在帖文中详细指出了这两处问题。第一处,通知书中的 “我校决定录取你入 xx 学院 (系) 专业学习”,被认为存在 “句式杂糅” 的情况。在这个句子中,“决定”“录取”“入”“学习” 多个动词叠加,使得句子结构显得较为复杂和混乱。而且从语法规则来讲,“录取” 这个词通常不可接兼语结构,所以网友建议修改为 “我校决定录取你为 xx 学院 (系) 专业学生”,这样的表述更加简洁明了,也符合正常的语言表达习惯。

第二处争议语句为 “请你准时于二〇二五年八月十八日凭本通知书到校报到”。网友指出此处存在 “语序不当” 和 “用词不当” 两个方面的问题。一方面,在汉语语法中,“准时” 作为状语,按照常规的语序应该置于谓语 “到校报到” 之前,而不是时间状语 “二〇二五年八月十八日” 之前;另一方面,“准时” 这个词通常对应的是具体的时间点,精确到分甚至秒,而 “八月十八日” 是一个涵盖一整天的时间范围,用 “准时” 来修饰并不恰当,因此建议将 “准时” 改为 “按时”,调整后的表述为 “请你于二〇二五年八月十八日凭本通知书按时到校报到”,这样语义更加准确合理。

8 月 6 日,针对网友提出的这些建议,北京大学工作人员迅速做出回应,向经视直播记者表示,非常感谢网友的关注,会及时将相关情况向学校招生办公室反映,后续也会认真研究如何进行改进。这一积极的回应态度,在一定程度上缓解了公众对于此事的关注热度,也展现了北大对于公众意见的重视。

记者通过搜索近五年网友晒出的北京大学录取通知书发现,引发争议的这两处表述文字基本一致,并未做明显改动。而进一步追溯历史,一份 1995 年的北京大学本科录取通知书显示,“我校决定录取你入 xx 专业学习” 以及 “请你准时于 x 年 x 月 x 日凭本通知书到校报到” 的表述在当时即已出现,与当前格式相同。这表明引发争议的核心句式至少在本科通知书中已沿用近三十年。这一发现也让不少人感到惊讶,三十年的时间里,这样的表述为何一直未得到修正,是没有注意到其中的问题,还是有其他的原因,引发了公众的猜测。

对于这一争议,华中师范大学教授张三夕在接受相关媒体采访时表示,这两处表述严格来说并非严重语病。但从语言表达的简洁性和通顺性角度来看,确实存在一定的问题。他强调,像录取通知书这类公文类文本,应该注重简洁明了,要避免读起来拗口的情况。此次争议中的表述虽然没有原则性的大错,但从追求语言完美的角度出发,确实存在改进的空间。张教授的观点也得到了不少语言学者和普通民众的认同,语言的表达不仅仅是传达信息,更要追求高效、准确和舒适的阅读体验。

这一事件在社交媒体上引发了热烈的讨论。一些网友认为,北京大学作为中国顶尖的高等学府,代表着学术和文化的高度,其录取通知书的每一个字都应该经过仔细斟酌,做到准确无误。出现这样的语句问题,实在不应该,会影响学校在公众心目中的形象。而另一些网友则持较为宽容的态度,他们觉得这只是一些小的瑕疵,不应该过于苛责,毕竟通知书的主要目的是传达录取信息,而且学校也已经及时回应会进行改进。还有部分网友借此事件,呼吁社会更加重视语言文字的规范使用,无论是在正式的公文、学校的教材,还是日常的交流中,都应该遵循正确的语法规则,提高语言表达的质量。

从更深层次来看,这一事件反映出公众对于高校形象以及文化传承的关注。高校作为知识的殿堂和文化的传播者,在语言文字的使用上理应起到示范和引领的作用。一份小小的录取通知书,不仅仅是对学生的一份通知,更是学校文化底蕴和严谨治学态度的体现。而语言文字作为文化传承的重要载体,其规范使用对于文化的准确传播和延续具有至关重要的意义。每一个汉字、每一种语法结构,都承载着中华民族数千年的智慧和历史。在全球化日益加深、信息传播迅速的今天,我们更应该守护好自己的语言文化,确保其纯正性和规范性。

此次北大录取通知书被指有语句问题的事件,虽然只是一个小的事件,但却引发了广泛而深入的讨论。它提醒着我们,无论是高校还是社会各界,都应该重视语言文字的规范使用,在追求创新和发展的同时,不能忽视对传统文化根基的坚守。相信在各方的共同努力下,我们的语言文化将会更加繁荣发展,高校也能够以更加严谨、完美的形象展现在公众面前。