陕西一学生上课举凳砸老师,教育不是“谁弱谁有理”

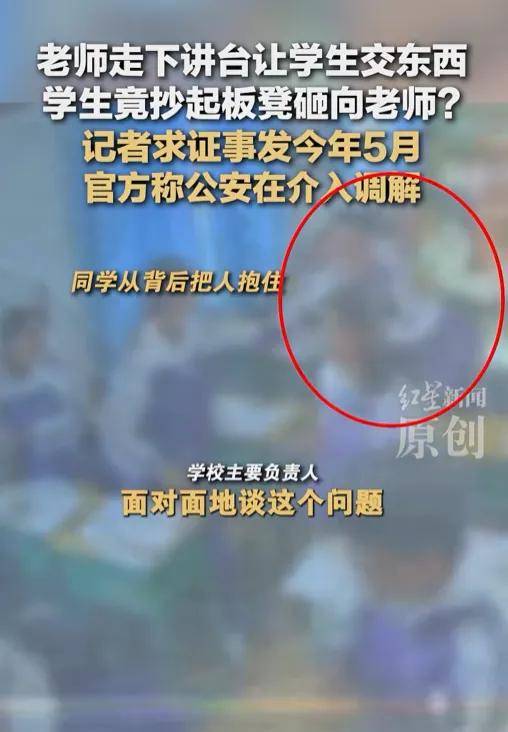

一则发生在教室内的监控视频,近日在社交平台引发关注。视频中,一名教师从讲台走下对学生说:“干啥呢,东西交出来,快点。”随后,该学生突然情绪失控,推开旁边同学,抄起凳子砸向老师。

经红星新闻记者多方核实,此事发生于今年5月陕西省佳县龙岗实验中学。8月26日,佳县教育和体育局回应称,当地公安机关正在介入处理此事,并表示“学生可能情绪比较激动,心理敏感。”学校主要负责人则表示,目前警方正在调解,涉事学生处于请假状态。

这起事件令人震惊,也令人深思。教与学之间,何时变成了这样一种紧张甚至对立的关系?

事件背后:不仅仅是“情绪失控”那么简单

从表面看,这是一起学生突然情绪失控攻击老师的事件。但值得我们深入思考的是:究竟是什么让一个学生在课堂上做出如此极端行为?

根据视频显示,老师当时正在要求学生“交东西”。这可能是什么?手机?课外书?还是其他违禁物品?我们不得而知。但可以确定的是,这场冲突并非毫无征兆的突发行为。

学校负责人表示“学生本身性格有点不稳定”,但这解释显然过于简单。学生的情绪问题往往是在长期学习和生活压力下积累的结果,而非单纯“性格问题”。

教育困境:老师管还是不管?

这起事件折射出当下教育面临的一个现实困境:老师到底该不该管学生?如何管?

过去讲“严师出高徒”,教师有一定的惩戒权。但现在,教师往往处于两难境地:管得太严,可能引发学生反感甚至冲突;不管不问,又是失职失责。

事实上,已经有太多教师因为管教学生而陷入困境的案例。有的被家长投诉,有的被学校处分,甚至还有因此失去工作的。这种现状导致许多教师变得小心翼翼,甚至明哲保身,对学生的错误行为视而不见。

我们需要怎样的教育生态?

教育不是“谁弱谁有理”的判断题。健康的师生关系需要相互尊重和理解,而非简单的对立。

从学生角度看,青春期本身情绪波动大,面临学业、人际等多重压力,需要得到理解和正确引导。但从教师角度看,他们承担着教育责任,需要有一定的权威和惩戒权,才能有效管理课堂。

这件事最终需要“双方坐在一起面对面谈”,这无疑是正确的解决方式。但比解决单个事件更重要的,是建立一种健康的教育生态:既尊重学生的心理健康需求,又保障教师的教育权威。

结语:沟通与理解是解药

这起学生砸老师事件,无论最终如何处理,都没有真正的赢家。学生可能面临处分,老师身体和心理受到伤害,其他同学也经历了惊吓。

教育的本质是心灵与心灵的碰撞,而非对抗。希望这起事件能成为一个反思的契机:我们是否需要重新思考学校的心理健康教育机制?是否应该为教师提供更多的支持与培训?是否应该建立更完善的冲突调解机制?

只有构建起相互尊重、相互理解的教育环境,才能避免类似事件再次发生。教育不是战场,教室不应有敌我。这是我们每个人的期待,也需要我们每个人的努力。