UC 扩招=利好?未必

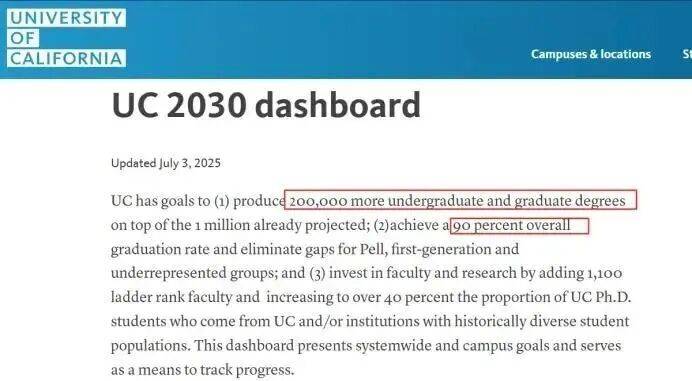

今年,加州大学(UC)的录取数据再次成为留学圈焦点。 系统整体录取率升至 73%(去年为 66%),总录取人数逼近 15 万。对国际生来说,一些分校的涨幅尤为惊人:UCSB 的国际生录取率从 30.4% 拉升到 48.1%,UCSD 也从 22.4% 升至 30.6%,双双创下历史新高。再加上 UC 官方提出的“2030 扩招计划”——到 2030 年累计授予 120 万个学位,比原规划多出约 20 万——表面看似乎给中国申请者打开了一扇罕见的机会之窗。

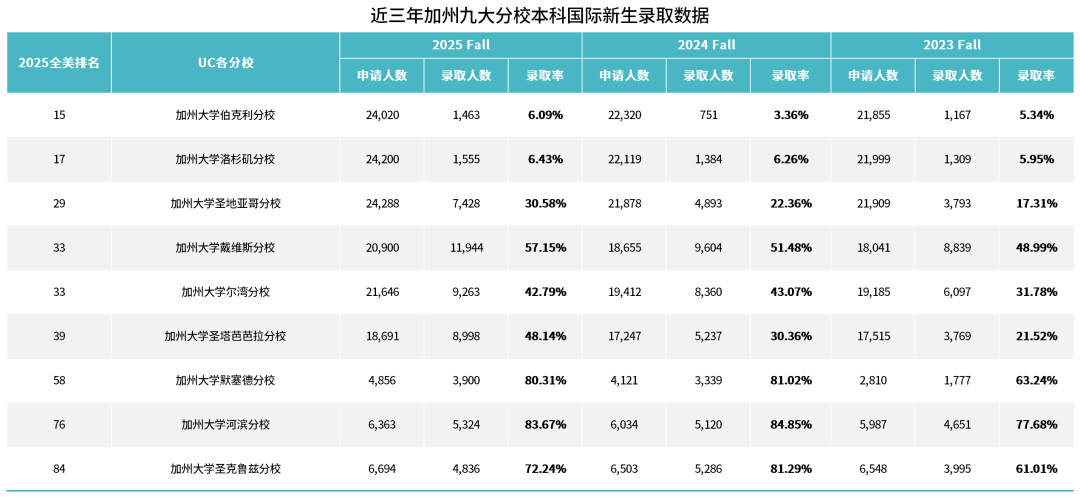

但如果把镜头拉近,就会发现另一面:扩招并没有发生在 UCLA 或 UC Berkeley。这两所顶尖校依旧维持个位数的国际生录取率——UCLA 6.4%,UC Berkeley 6.1%,几乎没有松动。换句话说,今年的确“扩容”,但更多是 UCSB、UCSD 录取率大幅上扬, 并不意味着顶流名校变得容易。

加州大学(UC)公布了 2025 年秋季的最新录取数据:九个本科校区合计录取 149,368 名一志愿新生,系统整体录取率约 73%,较 2024 年的 66% 明显抬升。

与此同时, 对国际生发放的录取数量同比增加了 3,263 人,涨幅约 17%,官方解释与“国际生入读不确定性上升”有关。这些数字容易让人得出“扩招=利好”的直觉,但它们只是“录取环节”的升温,并不自动等同于更易上岸的“普惠红利”。结论要建立在两个层面的事实之上:其一,增长的重心在哪些校区、哪些群体;其二,UC 的长期容量规划到底是在“加座位”,还是在“换组织方式”。

首先,系统层面确实“扩量”:2025 年 UC 向新生发出的录取规模比上年多了 12,370 人(+9%),其中加州本地生达 100,947 人,创下历史新高。针对国际生的“多发 offer”,UC 在新闻稿中写明了动因: 由于今年国际生的入读概率更不确定,需通过更高的发放量对冲“走不来”的风险。媒体复核同样指出,对外州与国际生的录取增加,在当前州预算与联邦资金不确定的环境下,也具备学费与财务上的缓冲意义。

相关报道

其次,增量并没有平均洒下。用官方分校分项表格把“申请—录取”配对后,可以看到一条清晰的“冷热反转”轨迹:UCLA 与 UC Berkeley 的国际生录取仍处个位数,而 UC Santa Barbara(UCSB)与 UC San Diego(UCSD) 对国际生的录取率显著走高。

这意味着,今年的确“扩容”,但重心更偏向 UCSB、UCSD 等中坚校区;顶流校的门槛并没有同步松动。

还需补一层“纵向坐标”:伯克利的国际生录取率确实“从低位翻倍”——2024 年是 751/22,320(约 3.36%),2025 年升至 1,463/24,020(约 6.09%)。但 “翻倍”并不等于“好申”,对申请者的体感仍是“地狱模式”。

表面上看,UC 是在“扩容”,但具体执行起来,其实更像是在打风险对冲和资源再分配的组合拳。

UC 早在“2030 计划”里就定下了目标——到 2015–2030 年累计培养约 120 万名学生,比原来多出 20 万。今年录取人数的增加,可以看作是这个长期计划的一部分。 可多出来的名额,优先照顾的还是加州本地学生和系统内的重点群体;国际生的增加,更多是为了对冲“有人拿了 offer 却没来”的不确定性,说白了,就是发多一点通知书,确保最后到校人数稳定。

所以,扩招真正落下来的,并不是 UCLA、Berkeley 这样的顶流,而是像 UCSB、UCSD 这种既有宿舍、课程承载力,又在系统里承担‘缓冲角色’的校区。所以它们的录取率抬升最明显,而顶流两校依旧把门槛卡在个位数。

即便顺利拿到录取,真正决定体验的,是“能否按计划修到核心课”、“能否在可承受的成本下稳定居住”、“能否接上高质量的科研或实践”。以课程为例,热门学院的核心课常年排队,很多校 区通过更密集的暑期与在线开课来缓冲,但对国际生而言,这意味着学期节奏被迫拉长、转专业与双专业的时间成本更高。

住宿与生活层面,洛杉矶与湾区的租房压力短期难有本质变化,向外延伸的新教学点与新园区,会在通勤与社交半径上带来新的权衡。

科研与实践层面,个别学院的外部经费与合规审查存在波动,计划走名导/名实验室路径的同学,需要在入学前就与导师团队确认项目周期与资金来源,避免“刚入组就换题或停摆”的尴尬。

简而言之,扩招改变了“能不能进来”的概率分布,却没有自动降低“进来之后过得如何”的难度。

对学生而言,关键在于把“扩招”转化为一份可兑现的申请与就读计划。先从定位入手:用课程强度与核心学科成绩为锚,判断自己是否具备冲击顶流的硬件;再做组合分层:把 UCSB、UCSD 这类本轮明显升温且与你课程结构匹配的校区放在主力带,UCD、UCI承担稳固底盘的角色,UCLA、Berkeley 留作高风险高回报的冲刺位;最后是兑现路径,把暑期科研、社团实践、社区服务与“九题文书”的叙事逻辑对齐,让评审在短时间内读懂你的学术动机、问题意识与合作能力。进入校内之后,尽早完成专业内的关键先修,合理利用暑期与在线课清理必修清单,给未来的转专业、辅修与实习留出机动空间。

对家长而言,更重要的是把“扩招”从“数量直觉”拉回“制度现实”。UC 的长期目标是提升加州学生的毕业率与培养质量,国际生的短期增幅更多是弹性供给而非长期承诺。支持孩子做“分段目标+多地备份”的规划,比把期望押在单一名校更理性。一旦遇到签证、资金或校园治理的外生波动,优先评估它会如何影响到具体学院与个人路径,再决定是否调整国家与项目的备选顺序。

最后一句话:

UC 扩招确实提供了一个机会,但它并非“普惠”。能够把握的,是那些准备充分、定位清晰、懂得组合策略的学生。未来几年,国际生名额仍会存在,但更可能是“弹性供给”而不是持续扩张。与此同时,英联邦国家的政策相对稳定,家庭在做长期规划时也可以作为参照。最稳妥的路径,不是等待整体环境变好,而是在每一次政策与数据的变化中,把可控的环节做到最好。