2025秋华东师大版初中七年级数学上册电子课本(高清PDF版可打印)

华东师大版七年级数学(上册) 电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了华东师大版七年级语文(上册) 新教材电子书教材的全部内容,以高清图片的形式呈现给大家,希望能够提高大家的学习效率。

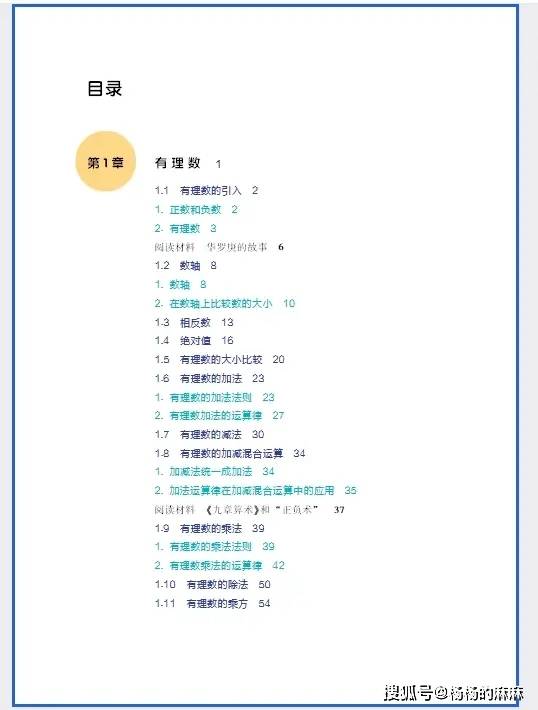

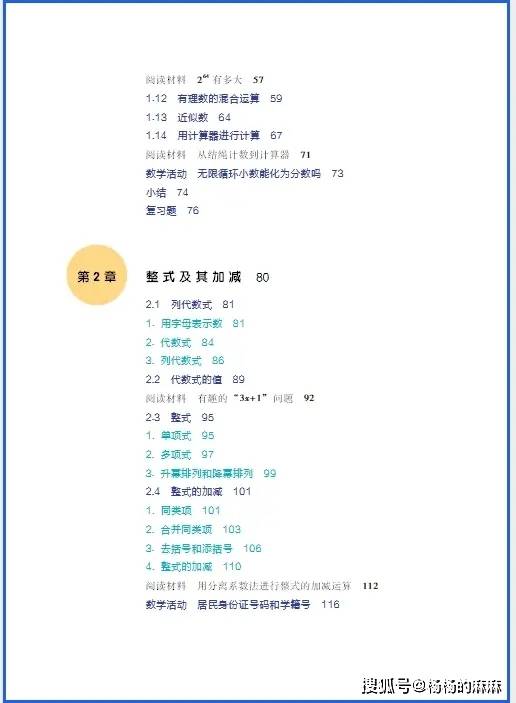

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

培养七年级学生的数学抽象建模能力,需贴合其 “具体形象思维为主、抽象逻辑思维逐步发展” 的认知特点,遵循 “生活情境引入 — 数学语言转化 — 模型应用验证” 的闭环路径,引导学生逐步掌握 “用数学视角解读问题、用数学方法解决问题” 的能力。以下从核心定位、分阶段策略、避坑指南与工具辅助四方面,提供可落地的培养方案:

一、核心定位:明确七年级抽象建模的 “能力关键点”

七年级数学抽象建模的核心目标是 “将实际问题转化为数学模型并解决”,具体需突破三个能力关键点,培养时需精准发力:

- 信息提炼能力:从购物、行程、图形操作等具体情境中,剔除无关信息(如问题中的场景描述、冗余数据),聚焦核心 “数量关系”(如总价与单价的关系、路程与速度的关系)或 “图形特征”(如线段的和差、角的互补);

- 模型构建能力:将提炼的关系转化为标准化数学模型,如用一元一次方程表示等量关系、用线段图呈现行程问题、用增长率公式描述变化规律;

- 验证反思能力:用数学方法求解模型后,回归实际问题检验结果合理性(如人数不能为小数、速度不能为负数),避免 “计算正确但脱离实际” 的误区。

二、分阶段培养策略:从 “具象感知” 到 “独立建模” 的进阶路径

阶段 1:具象感知 —— 用生活场景搭建 “抽象桥梁”

七年级学生对抽象模型的理解需依托具体载体,通过生活化、可视化案例,让学生感知 “数学模型源于生活”,消除对 “建模” 的陌生感。

- 从日常场景提炼数量关系,突破抽象障碍

选取学生熟悉的校园、家庭、运动场景,通过 “阶梯式提问” 引导剥离无关信息,聚焦核心关系:

▶ 案例(校园场景):抽象 “一元一次方程模型”

问题:“学校组织春游,全班 45 人,租用 3 辆大车和 2 辆小车刚好坐满,每辆大车坐 x 人,每辆小车坐 8 人,求每辆大车坐多少人?”

引导步骤:

① 筛选有用信息:总人数 45 人、3 辆大车、每辆 x 人、2 辆小车、每辆 8 人;

② 梳理数量关系:大车总人数 + 小车总人数 = 全班人数;

③ 转化数学表达:3x + 2×8 = 45。

关键:让学生理解 “x 是未知量,等式是对‘人数关系’的数学翻译”,而非抽象符号。

- 从动手操作提炼几何模型,强化空间认知

结合七年级几何 “线段、角、三角形” 等知识点,通过动手实践让学生感知 “图形特征与数学表达的关联”:

▶ 案例(图形操作):抽象 “三角形内角和模型”

让学生用剪刀剪出不同形状的三角形(锐角、直角、钝角三角形),将三个内角剪下拼合,观察是否能组成平角(180°);再引导用 “平行线的性质” 推导内角和,最终提炼 “三角形内角和为 180°” 的模型。

升级应用:给出问题 “一个三角形两个内角分别为 50° 和 70°,求第三个内角”,让学生用模型快速求解,感受模型的实用性。

阶段 2:框架搭建 —— 掌握 “四步建模法” 形成思维惯性

抽象建模并非无章可循,可将其简化为 “四步流程”,通过典型例题反复强化,让学生形成标准化思维路径:

步骤

核心任务

七年级典型案例(工程问题)

易错点应对策略

1. 审题析量

标注已知量、未知量,梳理关系

已知:师傅每天做 15 个零件,徒弟每天做 x 个,两人合作 5 天完成 140 个;未知:徒弟每天做的数量 x;关系:(师傅效率 + 徒弟效率)× 时间 = 总工作量

用不同符号标注(已知量画横线,未知量画问号),避免遗漏信息

2. 设元列模

设未知数,将关系转化为数学式子

设徒弟每天做 x 个,列方程:(15 + x)×5 = 140

强调 “单位统一”(如天与小时换算),避免单位混淆导致模型错误

3. 求解模型

用代数方法解数学式子

展开方程:75 + 5x = 140→5x = 65→x = 13

要求写出关键步骤,如移项、合并同类项,减少计算失误

4. 验答反思

检验结果是否符合实际,反思合理性

x=13(徒弟每天做 13 个,两人每天共做 28 个,5 天做 140 个,符合总工作量)

强制提问 “结果是否符合生活常识”(如零件数量不能为负数),培养反思习惯

强化训练:针对同一模型设计不同场景题,如 “一元一次方程模型” 可覆盖 “工程问题(零件加工)”“分配问题(文具分发)”“计费问题(手机套餐)”,让学生体会 “不同场景、同一模型”,理解建模的通用性。

阶段 3:灵活进阶 —— 用 “变式与综合题” 打破思维定式

当学生掌握基础建模流程后,通过变式题、综合题提升建模灵活性,避免 “套公式” 的机械思维。

- 变式训练:调整条件或提问,提升模型识别能力

▶ 原问题(基础模型):“一支钢笔 15 元,买 4 支需要多少元?”(模型:总价 = 单价 × 数量);

▶ 变式 1(逆向求解):“用 60 元买钢笔,每支 15 元,能买几支?”(模型:数量 = 总价 ÷ 单价);

▶ 变式 2(增加约束):“用 60 元买钢笔,每支 15 元,买后剩 15 元,实际买了几支?”(模型:单价 × 数量 + 剩余钱数 = 总钱数);

▶ 变式 3(结合优惠):“钢笔原价 15 元,促销买 3 送 1,用 60 元最多能买几支?”(模型:先算原价能买数量,再算赠送数量)。

关键:引导学生对比 “变式与原问题的差异”,明确 “模型需根据条件调整,而非一成不变”。

- 综合训练:融合代数与几何,培养多模型联动能力

七年级综合题常以 “代数 + 几何” 形式呈现,需引导学生 “拆分问题、分别建模”:

▶ 案例(坐标系与几何结合):

问题:“在平面直角坐标系中,点 A (2,0),点 B (0,3),点 C 在 x 轴上,且△ABC 的面积为 6,求点 C 的坐标。”

建模步骤:

① 几何模型:△ABC 以 AC 为底,OB(B 点纵坐标)为高,面积 = 1/2×AC×OB;

② 代数模型:设 C 点坐标为 (x,0),则 AC=|x-2|,代入面积公式:1/2×|x-2|×3=6;

③ 求解验证:解得 | x-2|=4→x=6 或 x=-2,对应 C 点坐标 (6,0) 或 (-2,0),均符合 x 轴上点的特征。

关键:让学生学会 “先处理几何中的面积公式,再转化为代数中的绝对值方程”,实现多模型联动。

阶段 4:实践应用 —— 用真实项目感受建模价值

通过 “校园项目”“生活问题” 让学生体会 “数学建模是解决实际问题的工具”,提升学习动力。

- 校园实践项目:解决校园中的数学问题

▶ 项目 1:班级活动经费规划

任务:“班级有 300 元活动经费,要购买零食和奖品,零食每份 8 元,奖品每份 15 元,共买 25 份,零食和奖品各买多少份?”

建模:设零食买 x 份,奖品买 (25-x) 份,列方程 8x + 15 (25-x)=300,求解并检验是否符合 “份数为整数” 的实际需求。

▶ 项目 2:操场跑道长度测算

任务:“不用专业工具,如何用卷尺测算操场跑道(由两个半圆和一个长方形组成)的周长?”

建模:将跑道抽象为 “长方形周长 + 圆形周长” 模型,测量长方形的长(直道长度)和宽(半圆直径),代入公式计算。

- 生活热点关联:用建模解读生活现象

▶ 案例:社区垃圾分类投放点规划

问题:“某社区有 300 户居民,计划设置 2 个垃圾分类投放点,A 投放点服务户数比 B 投放点多 50 户,两个投放点各服务多少户?”

建模:设 B 投放点服务 x 户,A 投放点服务 (x+50) 户,列方程 x + (x+50)=300,求解后讨论 “是否需要根据居民分布调整户数”,让学生感受数学在 “公共服务规划” 中的应用。

三、避坑指南:七年级建模培养的常见误区与解决方法

- 误区 1:直接灌输模型公式,跳过具象感知

如直接告诉学生 “追及问题公式:速度差 × 时间 = 路程差”,不引导画线段图理解。

解决:坚持 “先体验、再总结”,讲 “利润问题” 前,让学生模拟 “进货 - 定价 - 销售” 过程(如用 10 元买文具,15 元卖出,计算利润),再提炼 “利润 = 售价 - 成本” 公式。

- 误区 2:侧重解方程训练,忽视审题建模

学生能熟练解 2x-7=15,却无法将 “行程问题” 转化为该方程。

解决:设计 “审题专项训练”,给出 10 个实际问题,不要求求解,仅需写出 “未知量设元” 和 “等量关系”,强化 “从问题到模型” 的转化能力。

- 误区 3:忽视验答环节,只关注计算结果

如解 “桌椅配套问题” 得到 x=4.2,学生未发现 “桌椅数量不能为小数”。

解决:建立 “验答三问” 机制:① 结果是否符合实际场景?② 代入原问题是否成立?③ 若条件变化,结果会如何调整?强制学生反思结果合理性。

四、工具辅助:降低抽象难度的 “可视化工具”

七年级学生可借助简单工具提升建模效率与兴趣:

- 几何可视化工具:GeoGebra(动态演示图形运动,如三角形三边关系验证)、实物模型(小棒、立方体,用于拼搭几何图形,理解图形特征);

- 数据整理工具:腾讯文档表格(记录多组数据,如 “不同折扣下的商品价格”,直观呈现数量关系);

- 思维梳理工具:手绘线段图(梳理行程问题中的路程关系)、思维导图(整理 “一元一次方程模型” 的适用场景,如购物、工程、行程)。

总结

七年级数学抽象建模能力的培养,需遵循 “循序渐进、贴合认知” 的原则:从生活场景中感知模型,用标准化步骤搭建模型,通过变式与综合题灵活运用模型,最终在实际项目中检验模型价值。过程中需包容学生的 “试错”,重点关注 “能否从问题中提炼关系、构建模型”,而非 “能否快速得出正确答案”。唯有让学生真正理解 “建模是解决实际问题的思维方式”,才能为后续八年级函数建模、九年级几何综合建模奠定坚实基础,实现数学思维的深度提升。