2025新苏教版一年级数学(上册) 电子课本(最新高清pdf版-可下载打印)

苏教版一年级数学(上册)电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了苏教版一年级数学(上册)新教材电子书教材的全部内容,以高清图片的形式呈现给大家,希望能够提高大家的学习效率。

如需全套电子课本PDF版,请关注公众号“桃李文库”回复:“电子课本”

苏教版一年级数学(上册) 新教材电子课本在线阅读(此为截图版,获取是高清版)

在一年级数学概念游戏化教学中,“游戏” 是手段,“理解概念” 是核心目标。若忽视细节,容易陷入 “为玩而玩” 的误区,反而影响教学效果。结合一年级学生 “注意力短、具象思维为主、规则意识弱” 的认知特点,需重点关注以下 6 个关键注意事项,确保游戏既能激发兴趣,又能落实数学概念:

一、游戏目标必须 “紧扣数学概念”,避免 “无意义娱乐”

核心原则:游戏设计先明确 “要达成的概念目标”,再设计玩法,而非先想 “好玩的游戏” 再套概念。

- 反例:设计 “数字接龙” 游戏时,只让学生 “从 1 数到 20”,看似热闹,但未关联 “数的组成”“数的大小关系” 等概念,仅停留在 “机械数数”,无法帮助理解数学本质;

- 正例:同样是 “数字接龙”,调整为 “凑十接龙”—— 学生说 “9”,下一个人必须说 “1”(9 和 1 凑十);说 “8+3”,下一个人需说 “8 凑 2,3 拆 2 和 1,10+1=11”,每一步都紧扣 “20 以内进位加法的凑十法” 概念,玩的过程就是强化概念的过程。

- 操作建议:设计游戏前,在教案中明确 “本节课核心概念”(如 “理解 11-20 各数的组成”),再写 “游戏需达成的具体目标”(如 “能通过摆小棒说出‘15 由 1 个十和 5 个一组成’”),确保游戏每一环都围绕目标展开。

二、游戏规则 “简单易懂、少而精”,避免 “规则复杂导致混乱”

核心原则:一年级学生理解和记忆规则的能力弱,规则最多不超过 3 条,且需用 “具象语言 + 示范” 让学生看懂。

- 常见误区:设计 “图形分类游戏” 时,规则写 “按‘形状 + 颜色 + 大小’三个维度分类,先分形状,再分颜色,最后分大小,每组选 1 人记录,2 人分类,3 人汇报”—— 规则太复杂,学生记不住,游戏中容易分工混乱,反而没时间关注 “分类概念”;

- 优化方案:规则简化为 2 条:① 先按 “形状” 把图形放进对应盒子(圆形盒、方形盒);② 分完后,每组派 1 人说 “我们把 XX 形状的图形放在了一起”,聚焦 “按单一特征分类” 的核心概念,后续再逐步增加 “颜色” 维度。

- 操作建议:

- 用 “儿童化语言” 说规则(如不说 “‘数位’对应‘捆和根’”,而说 “1 捆小棒就是 1 个十,单独的小棒就是几个一”);

- 规则说完后,找 1-2 名学生 “示范玩一次”(如教师当 “裁判”,学生当 “玩家”,完整走一遍流程),让其他学生直观理解 “该怎么做”。

三、游戏材料 “具象、安全、易获取”,贴合一年级学生操作能力

核心原则:材料需满足 “能直接对应抽象概念”“学生能独立操作”“无安全隐患” 三个要求,避免复杂或危险材料。

- 材料选择误区:

- 用 “细小的珠子” 代表 “数字”—— 珠子易掉落、易误吞(安全隐患),且无法体现 “1 个十” 的聚合概念;

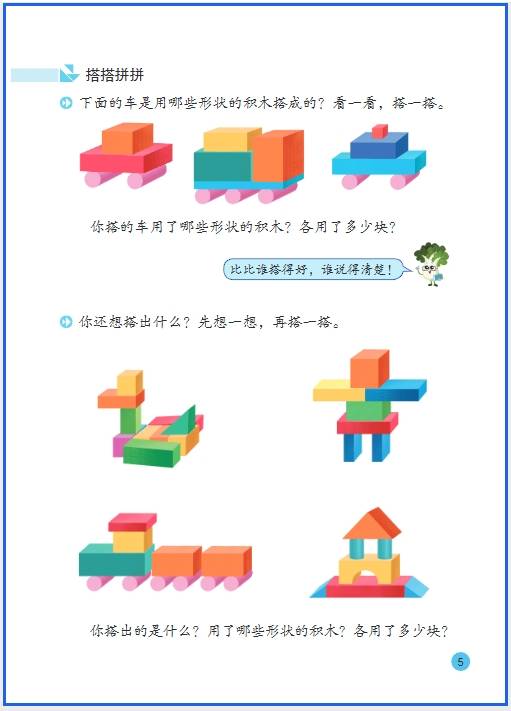

- 用 “复杂的立体拼图” 认识图形 —— 拼图难度高,学生花费大量时间拼搭,反而没时间观察 “长方体、正方体的特征”;

- 推荐材料:

- 对应 “数的组成”:10 根一捆的小棒(或吸管,用橡皮筋捆成捆,直观体现 “1 个十”)、数字卡片(11-20,正面数字,背面画 “捆和根” 的示意图);

- 对应 “图形认识”:常见的生活物品(正方体魔方、圆柱体水杯、圆形盘子)—— 学生熟悉,能直接触摸感知 “立体图形的特征”(如魔方 “四四方方,6 个面一样大”);

- 操作建议:材料提前分好组(每组一份,放在托盘里),避免游戏中 “学生抢材料” 浪费时间;同时检查材料安全性(如小棒无毛刺、无细小零件)。

四、游戏时间 “短而精”,单次不超过 10 分钟,避免 “注意力疲劳”

核心原则:一年级学生注意力集中时间约 15-20 分钟,游戏需 “见好就收”,避免因时间过长导致学生 “玩腻” 或 “走神”。

- 常见问题:设计 “钟表小主播” 游戏时,让每个学生都上台播报,全班 40 人,每人 2 分钟,仅游戏就占 80 分钟,远超课时时间,且后面的学生容易 “走神”,失去兴趣;

- 优化方案:

- 分组播报:4 人一组,组内先轮流播报,每组推荐 1 名 “最佳主播” 上台展示(共 10 人,约 20 分钟);

- 穿插小结:每轮游戏后用 1-2 分钟小结 “我们通过游戏学会了什么”(如 “刚才的小主播都能拨对 3 时半,记住了‘分针指向 6,时针过 3 就是 3 时半’”),既巩固概念,又调整学生注意力。

- 时间分配建议:一堂课 40 分钟,游戏时间控制在 15-20 分钟,剩余时间用于 “概念导入”“游戏小结”“基础练习”,避免 “全课都是游戏” 导致概念落实不扎实。

五、关注 “全员参与”,避免 “少数人玩、多数人看” 的边缘化问题

核心原则:通过 “明确分工”“分层任务” 让每个学生都有 “事可做”,尤其关注内向或基础弱的学生。

- 常见现象:“小组拼图游戏” 中,能力强的学生抢着拼,基础弱的学生只能旁观;“抢答游戏” 中,反应快的学生频繁答题,内向学生始终不举手,导致 “参与不均”,部分学生未通过游戏理解概念;

- 解决策略:

- 固定分工:每组设 “操作员”(摆材料)、“记录员”(画结果)、“发言人”(说概念)、“检查员”(检查对错),每人分工明确,如基础弱的学生可当 “检查员”,通过检查他人操作理解概念;

- 分层任务:设计 “基础版 + 进阶版” 任务,如 “数的组成游戏” 中,基础弱的学生 “用小棒摆出 12(1 捆 + 2 根)”,基础好的学生 “用小棒摆出 12,并说出‘12 在 11 和 13 之间’”,确保每个学生都能 “跳一跳够得着”。

- 教师角色:游戏中巡视各组,重点关注 “没参与的学生”,如问 “你是检查员,看看他摆的 15 对不对?是不是 1 捆 + 5 根?”,引导其主动参与。

六、游戏后 “及时小结 + 练习巩固”,避免 “只玩不总结,概念没落地”

核心原则:游戏的最终目的是 “理解概念”,需通过 “小结提炼” 和 “基础练习”,把游戏中的 “具象体验” 转化为 “抽象概念”。

- 关键误区:游戏结束后直接进入下一个环节,不总结 “游戏与概念的关联”,学生只记得 “玩得开心”,却忘了 “通过游戏学会了什么”,导致 “课上会玩,课后不会做题”;

- 正确流程:

- 游戏小结(2-3 分钟):用 “提问” 引导学生提炼概念,如 “刚才玩‘小棒捆捆乐’,我们发现 15 是由什么组成的呀?”(1 个十和 5 个一),再板书 “15=1 个十 + 5 个一”,把具象操作转化为抽象算式;

- 基础练习(5-10 分钟):设计与游戏概念匹配的简单练习,如 “在括号里填数:18 里面有( )个十和( )个一”“用小棒摆出 17,并画下来”,检验学生是否真正理解概念,避免 “游戏热闹,效果为空”。

- 练习设计建议:练习形式尽量与游戏呼应(如游戏用小棒,练习让学生 “画小棒”),帮助学生建立 “游戏体验” 与 “书面练习” 的连接。

总结:一年级数学游戏化教学的 “核心底线”

游戏化教学的本质是 “用游戏的形式降低概念理解的难度”,而非 “用游戏替代教学”。所有注意事项的核心,都是围绕 “让游戏服务于概念理解”—— 确保学生在玩的过程中,能 “动手操作、主动思考、说出概念”,最终实现 “玩有所获”,为后续数学学习打下 “理解而非死记” 的基础。