教育部通报某教育系统长期借调基层教师,借而不调,多地清退,有人被借了20年不给名分!

距离教育部首次提出教师减负,过去5年了,各位感觉老师的负担减轻了吗?

早在2019年3月,中共中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》,其中明确要求,严格控制层层发文、层层开会,着力解决“文山会海”反弹回潮的问题。

最近的是今年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《整治形式主义为基层减负若干规定》,这也是首次以党内法规形式制定出台为基层减负的制度规范。

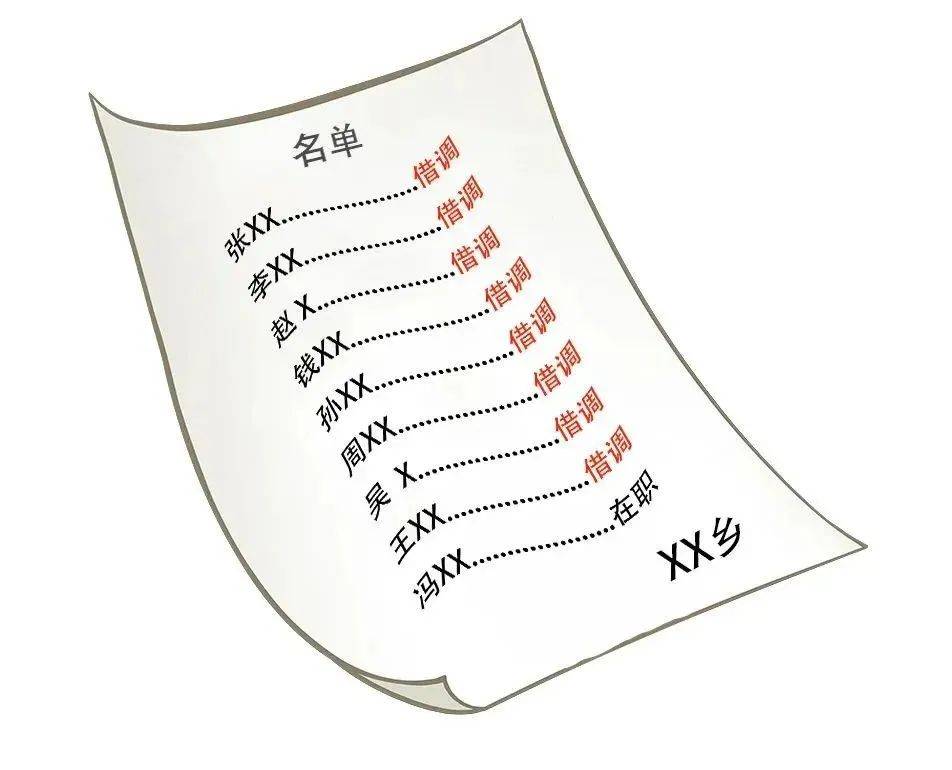

值得一提的是,会上对整治形式主义为基层减负典型问题进行了通报,其中便有借调教师的问题。

过度借调 图源:“新华社”微信公众号

一直以来,教育部明确提出要营造良好的教学环境,减轻中小学教师的负担。

但是,我们从近几年的新闻报道和相关调查来看,一线教师们的负担依然不轻,长期借调问题更是受到广泛关注。

那么,究竟为何会出现借调?借调现象又为何广受关注?

多地发文点名

借调现象受到广泛关注

据澎湃新闻报道,从年初至今,在多地各级政府出台关于规范借调人员的通知后,不少来自乡镇派出单位的“借调人员”纷纷回到原单位。

报道指出,“借调”由来已久,原是为补充政府机关、事业单位的人员编制不足,但在施行中也产生了一些问题。记者采访了解到,不少短期借调就变成了“长期占用”,被上级单位抽调人员的乡镇机关,运转压力也较大,而一些被借调的干部事实上处于借用单位和派出单位的“双重挤压”中。

事实上,借调现象也广泛存在于教育领域,多地也陆续发文进行了点名——

例如,青海省级层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室发文点名

图据微博

借调问题有利有弊

关键需要严格程序、规范管理

说到借调,往往会产生两个极端的观点,比如,有的人会认为,通过借调能够快速积累工作经验,但也有人说借而不调,尤其是在体制内借调的话会非常尴尬。

一位曾借调至某教育局的张老师告诉我们,“当时自己的想法其实很简单,主要是想着通过借调,有助于让自己能够学习到更多的工作方法,同时也能积累更多的业务经验,万一有机会能够留在借用单位那就更好了。”

张老师说,主管部门一般都会觉得借调干部比较肯吃苦、工作细致认真,同时还能够帮助承担很多工作,平时也会很受欢迎。

不过,张老师也曾遇到过类似的尴尬情况,例如会遇到派出单位和借用单位的“两面夹击”。毕竟有时候派出单位会临时交代一个工作任务,刚好自己也会同时在处理借用单位所安排的事情。“既要做一件事,又要做另一件事,现实确实是有点手足无措。”

经过一年的借调后,张老师选择再次回到了学校,“虽然很想留到单位,但是因为编制问题也没办法完全调入,只有回原单位继续工作,但回去的时候(原单位)又发生了变化。”

事实上,从中央到地方,已经出台多份文件强调规范借调工作。

2024年中央一号文件指出“县以上机关一般不得从乡镇借调工作人员”,中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议也提出“着力解决借调基层干部问题,健全规范管理制度,严控从县以下单位借调工作人员”。

3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社区工作者队伍建设的意见》指出,县级以上机关事业单位不得借调社区工作者;街道(乡镇)确需借调的,按程序报请县级党委社会工作部门批准。多地也纷纷跟进。

4月,云南省教育厅印发通知,对全省违规抽调借用中小学教师情况开展排查,要求各地在2024年5月25日前完成清退工作。

6月,河南省教育厅印发通知规定,从严规范借用教师行为。确需借用中小学教师参与临时性重要任务和重大活动的,在不影响学校正常教育教学情况下,应经县级以上教育部门同意,并报同级党委审批备案,借用期限原则上不超过半年。未按规定借用中小学教师的,要全面清理,限期整改。

如何才能刹住违规借调风?

《新华每日电讯》就曾发表了题为《刹住违规借调风,切实为基层减负》的评论。文章指出,违规借调乱象之所以频发,主要原因在于几点:

一是制度不紧、监督乏力,借调工作随意性大,有时候相关领导打个电话、发个信息,就能“先把事情办了,程序后面再补”;

二是部分单位懒政怠政,工作中把借调人员当主力军使,自身在编人员却“靠边站”。

至于教育领域,有行业人士也提到,并不是说所有借调工作都存在问题,也不是说所有借调工作都会给基层单位增加负担。“但对于说借就借、说还不还、用起来没完没了等借调工作衍生出的形式主义问题、滋养出的‘甩手干部’,有时会伤害基层干部干事创业的心。”

总的来说,借调需要的是严格程序、规范管理、合理安排工作的借调,更需要对派出单位负责、对借用单位尽责、对借调干部关爱的借调。

帮助教师自我提升幸福指数的10种有效方法,你学会了吗?

作者|课改行

以下是教师提升幸福指数的十种有效方法,结合心理学研究与实践经验总结,帮助教师从职业认同、专业成长、健康管理等多维度实现自我提升:

一、心理调适与自我认同

强化职业价值感

通过记录教学成就、梳理学生成长案例,增强职业认同感。例如,每日写下1-2个教学中的“小确幸”,通过正念冥想缓解焦虑。

培养“成长型思维”

将教学挑战视为自我突破的机会,如用“问题日志”分析课堂难点,转化为教研课题,提升掌控感。

参与教学创新实践

主动尝试跨学科课程设计或翻转课堂,通过微课录制、教育叙事研究等方式积累成果,提升专业自信。

建立个人成长档案每学期制定“技能突破清单”(如掌握一项新技术、发表一篇教学案例),定期复盘进展。

科学规划作息

采用“番茄工作法”切割任务,设定“无工作时段”(如19:00后不处理教务),保证7小时睡眠。

碎片化运动策略利用课间做5分钟肩颈操,或组织“教师健走团”集体锻炼,兼顾社交与健康。

构建“成长共同体”

与3-5名同事成立互助小组,定期交换课堂管理技巧、共享备课资源,形成支持网络。

创新家校沟通模式

用“每周家校简报”(图文结合反馈学生亮点)替代琐碎沟通,减少情绪消耗。

发展教学外兴趣

每周预留2小时发展非教学技能(如绘画、乐器),参与学校文体社团,平衡职业角色。

建立“感恩账户”

每月末整理学生/家长的积极反馈、同事的帮助事例,作为情绪低谷时的“能量补给库”。

来源|课改行