尹希:12岁进中科大少年班,31岁成哈佛大学教授,暂时不考虑回国

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟,学习从来宜早不宜迟,特别是对天才少年来说,尽早求学求知,才不负天赋,不蹉跎时光,否则将成为下一个伤仲永的时代哀叹,泯灭天资,蜕为众人。

碾压群雄

1996年9月6日,人民日报刊登一篇报道,赫然几行大字写着,“北京第八中学少儿班12岁的尹希以 572分的高考成绩考入中国科技大学少年班,成为该校最小的一名学生”,报道一出,人们都知道了这位天才少年。

少年班,顾名思义是为了智力超群的少年而开设的一种特殊教育模式。目前我国只有三所高校开设了少年班,其中尹希报考的中国科学技术大学少年班,发展势头最好,人才辈出,至今中科大少年班已走出两百多位教授,其中有一百余人在美国任教。

天才之所以是天才,因其在哪都能发光发亮,即使是在充满天才少年的少年班,尹希也是极其耀眼夺目的那个。在中科大少年班学习期间,尹希各科成绩均在90分以上,每年都能获得丰厚的奖学金。

一次课上,老师课上讲解一道极为复杂的题目,罗列了11种算法,老师朝台下望去,就尹希一个人没记笔记,在少年班老师什么天才没见过,没见过这么恃才傲物的。随即,老师便状告尹希的母亲,说尹希不尊重老师、不尊重课堂。面对老师和母亲的双双指责,他不解,“我都记在脑子里了,为什么还要记在纸上”。

话音刚落,母亲拿出纸笔,让尹希当场解出这道题,尹希仅仅画了几条辅助线就交卷了,母亲让他继续写出过程详解,尹希反驳道,都已经画出辅助线了,答案不是已经一目了然了吗?

回顾尹希的学习之路,势如破竹一般,先是在九岁时进到北京八中的智力超常班,十二岁那年又进入了中科大少年班,在中科大学习了五年后,顺利毕业,而此时的他还不满十八岁。

从中科大毕业以后,尹希将视线转向国外,成绩优异的他收到多所国际顶尖高校的录取通知书,像哈佛大学、哥伦比亚大学等。这时,尹希的老师劝他留下继续深造,但是尹希认为国外的教育资源和科研环境更适合进行学习深造,最终选择与老师道别,远渡美国,前往哈佛大学。

常驻美国

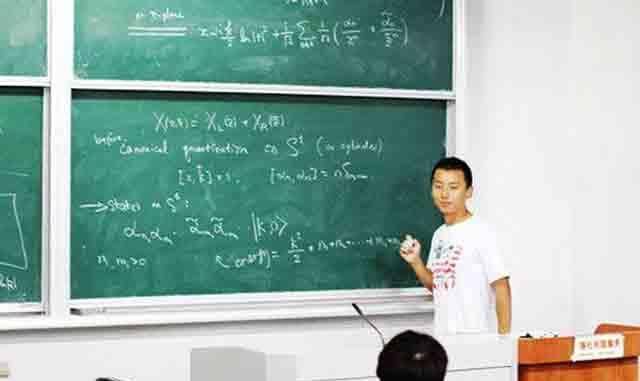

当时未满十八岁的尹希,给哈佛大学的教授留下深刻印象,教授夸赞他聪明、记忆超群、并且十分努力。某次寒假前,教授布置了不少关于超弦理论的作业题,尹希是唯一一个做完作业的人,那一沓演算纸足足有八十多页,他递上作业那一刻大家都觉得不可思议。

多年如一日的潜心学习,尹希顺利获得博士学位。这时候,国内的目光纷纷聚集到他身上,希望他下一步回国助力国内的科研事业,而另一方面,哈佛大学也不舍得人才流失,他们一贯不允许本校的博士生继续留校做博士后,但是为了留住尹希,哈佛大学首次破例,允许尹希继续留校攻读博士后,权衡之下,尹希决定留在哈佛,暂时不考虑回国。

尹希的这一决定曾经遭来非议,祖国将他培养起来,他却不选择回国效力。对此,尹希回应,“对于我来说,进行科研工作需要有很好的合作者,有一流的物理学家。我如果要回国的话不能自己一个人回国,而是要带着一个组的物理学家回国。”

显然,美国的科研团队和科研水平,更符合尹希的理想值,正如当时他选择留学哈佛,而不留在中科大那般,科学无国界,他只是选择了更适合做科研的地方。

科研能力一流的尹希,在哈佛备受欢迎,24岁时被聘请担任物理系教授助理,不过七年,哈佛大学高能理论研究组一句话新闻,“祝贺尹希晋升正教授”,这就意味着年仅31岁的尹希,成为哈佛大学史上最年轻的华人正教授。此前这项记录的保持者是同样出自中科大少年班的学姐庄小威,庄小威在34岁时出任哈佛教授,创造了当时最年轻的就任记录,现在被尹希一举打破。

并非“神童”

这些年来,因其优秀的履历,尹希一直活在聚光灯下,在一片议论声中,有两个字出现的频率极其频繁,那就是“神童”。

尹希对这个词表示不满,甚至觉得备受屈辱,“人们在说这两个字的时候,仿佛在说马戏团里的一个表演角色”,并非“特别”,而是“怪异”。他不希望大家把他的成功,粗暴地归因为智商超群,忽略他背后所付出的努力。

对于尹希,人们除了常夸他是神童以外,也时常就他的家庭教育展开讨论。尹希的父母都是地质大学的高材生,人们自然联想到是他的父母教子有方,尹希才有今天的成就。

其实不然,尹希和家里的关系并不和谐,从小尹希就知道父母之间有隔阂,上了中学以后两人更是呈现出半离婚的状态,所以尹希更愿意在学校待着,不愿回家。后来尹希在美国遇到了自己的妻子,是在遇到妻子后,他才明白什么是“家”的感觉,他说,“我觉得这点对我来说很重要”。

按照尹希自己的说法,他的成功主要源于在少年班所接受的教育。曾经人们认为少年班的教育是揠苗助长,超前的知识教育对孩子来说是压力,会影响他们的心智发展。舆论不断壮大,甚至一度让少年班停办。

尹希持相反意见,甚至直言,让“让他们按常规读书才是摧残”,对于智力超群的学生来说,按部就班地读书,用三年的时间学习半年就能掌握的知识,这是在浪费他们的天赋,无异于摧残。他认为国内的早慧少年没有更多的教育选择,这是中国教育普遍缺失的地方。

沃土与雨露,才能让树苗成材,即使天生通达聪慧,也离不开良好的后天教育与努力,世上没有万能的钥匙,只能一把钥匙开一把锁,因材施教,此乃教育的关键,不应千篇一律。

文/朱竟年