不得不承认,这件事印度做得比中国好

最近,一篇文章引发热议。该文援引公开资料指出,“印度大学里没有对留学生提供专门寝室、留学生电梯,每年10万~20万补贴,配学伴”这样的“超国民待遇”。

根据相关资料,印度大学对本国学生的学费50年不涨,一年只要180卢比,约合34元人民币,研究生课程一学期学费只有120卢比。要按现在的汇率(1:0.084)来算,其实更便宜。180卢比只相当于15块,120卢比约为10块。而对外国留学生,就不是这个价了。公立的学费甚至赶上了私立的,平均为2500美元/年,约为18,018元人民币(按1:0.14),214,002卢布(按汇率1:0.012)。

可以说,在提供公立大学教育方面,印度几乎完美地做到了国民优先。

要问印度的公立大学为何敢对外来者“狮子大开口”,自然是因为教育水平过硬。比如,该国诺贝尔奖得主人数已位列亚洲第二,其中获得诺贝尔物理学奖、医学奖、经济学奖的就有6位;如今在美国硅谷软件公司里,印度IT精英占据着半壁江山」,上千的科技企业「40%是印度人所创办的,50%来自于印度理工大学的高材生。

但在中国,却恰恰相反,长期以来,部分外国留学生在中国高校享受的“超国民待遇”饱受争议。对这些留学生,高校或者是提供高额的奖学金,或者是降低入学门槛,或者是提供优于国内学生的生活条件,或者是在学习和考试上大开方便之门。

据教育部官网消息,外国留学生可以申请到的政府奖学金至少有10个项目。外国留学生的资助内容包括学费、住宿费、生活费、综合医疗保险费、国际旅费。所以就有一种观点,部分外国留学生并非以学术追求为主要目的,而是看中了中国高校提供的奖学金和生活补贴。

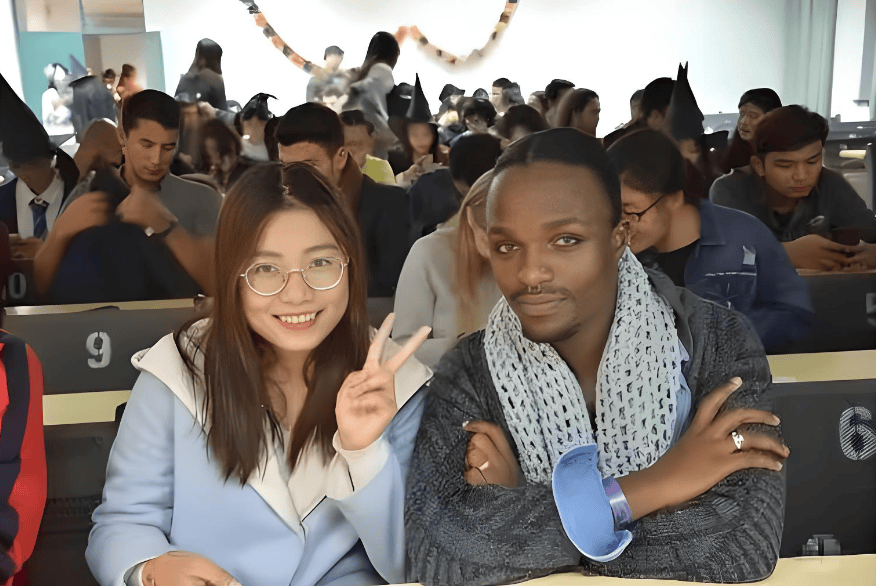

更有甚者,一些高校为留学生安排“学伴”项目,即校方为外国留学生提供在校园内与异性中国学生互动的特殊待遇,甚至强制女学生参与交流活动。2019年7月,一篇前山东大学女伴读生(学伴)的自述文章在网上广为流传,披露了高校“学伴”项目中令人发指的内幕。

中国的留学生制度在某种程度上已经超越了单纯的教育范畴,带有一定的政治色彩。在经济高速发展的时期,投入大量资金,将招收外国留学生作为一种统战世界的特殊手段,以此来拉拢一些国家的政治要员。观察者网站曾引述北京师范大学教授胡必亮的评论,称对非洲留学生的奖学金是“长期感情投资”,期待他们回国后发挥影响力,如北大一位留学生回国后担任埃塞俄比亚总统。学校方面,是因为留学生人数的增加有助于提升大学的国际排名。因此,许多学校并不真正关心学生是否来学习,只要能拿到政府的补贴,留学生的名字在注册名单上,学校的排名自然也会提高。”

一些低质的外籍留学生到中国享受超国民待遇,并且肆意妄为,极大挑战中国人的尊严,影响内部稳定和国家形象。很多时候,我们对品性上差很多或不具基本智力资质的一些境外群体,以“人”,甚至以“贵宾”相待了,反倒辱没了我们自己的尊严,得不到应有的尊重。

进入2025年,这种情况有所改变。

2025年,外国人“来华留学教育”预算减少了58.8%,而前年和去年则分别增加64.66%和72.65%。许多高校也开始严格要求学生,将那些过去只是挂名、领取补贴、多年未能毕业的留学生清除出去。”例如,山东大学公共卫生学院清退3名超期未注册的硕士和博士留学生;武汉大学和四川大学分别清退6名和19名“不守规矩”的留学生;南开大学一次性清退16名因休学期满未复学且失联的国际研究生;华中科技大学管理学院则清退5名超期未毕业的留学生,并处理部分涉及奖学金滥用的问题。

江西理工大学2025年5月14日起,要求留学生与国内学生住宿、饮食和考勤一致;中国石油大学(华东)率先将留学生宿舍收费标准与国内生拉平,结束持续十余年的双轨制住宿体系;浙江大学也取消了对东南亚留学生高额补助及两室一厅公寓配置;哈尔滨工业大学将留学生住宿标准从单人间调整为四人间,把节约的经费用于资助本校贫困学生。

此举被解读为中国高等教育管理日趋严格,或标志着过去对外国留学生的“超国民待遇”时代走向终结。这与经济下行、财政收紧、国内政治氛围变化等多重因素密切相关。这也意味着中国高等教育,不是谁都能来享受的问题了,更不是谁自己花钱就能来接受的了,更别说“请”他们过来学习。而学校将节省下来的部分资金用于补贴本国学生,这在一定程度上可以缓解中国国内年轻人对外国留学生享受特殊待遇所产生的相对剥夺感。

此次中国高校大规模清理“混日子”留学生的行动,无疑是国家高等教育政策调整的一个重要信号,其背后所反映的经济、政治以及教育理念的转变,值得持续关注。