踏青活动化身教育场域?解锁国际化学校“春日限定版”实验场

文/Asher

责任编辑/Brady

当教育创新的种子在春日中生根发芽,国际化学校的操场正在产生奇妙质变:同学们用DeepSeek规划植树方案,学生在计算校园碳中和进度,昆虫旅馆与元宇宙春游共享坐标系。

这已不是常规的踏青季,而是国际教育的“春日限定版”实验场:用开放日解码全人素养,让运动会变身SDGs实践沙盘,将气候危机转化为跨学科通关文牒。当传统踏青遇上未来课堂,如何推动教育叙事的蝴蝶效应?答案藏在国际化学校的春季活动里。

国际化学校春季活动大盘点

春季,既是新年伊始,也是学校开学的日子,因此国际化学校都纷纷着手开展各自的春季活动项目。有些活动已经圆满落幕,有些还在积极筹备之中。在这些目不暇接的丰富活动中,大致可以分为品牌塑造型、学术展示型、文化共建型、趣味活动型四个类别。这些活动虽然在活动意义、举办方式有所不同,但都通过春季活动这一窗口传递学校的教育观念和品牌价值。

品牌塑造型

春季正值国际化学校招生关键期,品牌活动往往瞄准家长择校决策周期精准发力。典型做法包括设置校园开放日、举办教育论坛、联动国际权威机构开展认证项目等。

北京乐成国际学校借春季招生黄金期与建校20周年契机,于3月推出全校开放日,通过沉浸式校园体验强化品牌认知。活动精准锚定家长择校决策窗口,分学部阶梯式开放预约:幼儿园席位提前满额印证低龄段家庭对“游戏建构知识”理念的认可,而中小学部倒计时预约机制则利用紧迫感提升潜在家庭参与度。

开放日设计紧扣春季教育叙事——气候回暖便于展示校园生态(如“儿童之城”幼儿园的互动空间、“CBD小联合国”小学部的跨文化课堂),同时以20周年校庆为情感纽带,通过毕业生成长路径分享、学生主导的学习成果展示(如中学部社区项目),将教育理念具象化为可感知的“学习者社区”图景。活动更以季节为杠杆撬动传播:家长工作坊结合春日主题设计家校共育场景,中学部“自主探索学习边界”的案例呼应春季万物生长的隐喻,形成品牌形象与自然节律的双重共鸣,最终实现从“校园参观”到“教育价值观认同”的转化闭环。

图源:北京乐成国际学校

学术展示型

春季是国际化学校集中呈现学年学术成果的黄金窗口。随着学期进入中后期,学生已完成阶段性研究项目、学科竞赛或课程实践,此时举办学术成果展、论文答辩会等活动,既能系统梳理知识体系,又便于对接海外大学招生季。这类活动通常以学科竞赛、科研成果展等形式展开,旨在通过可视化的学术输出增强学校专业影响力。

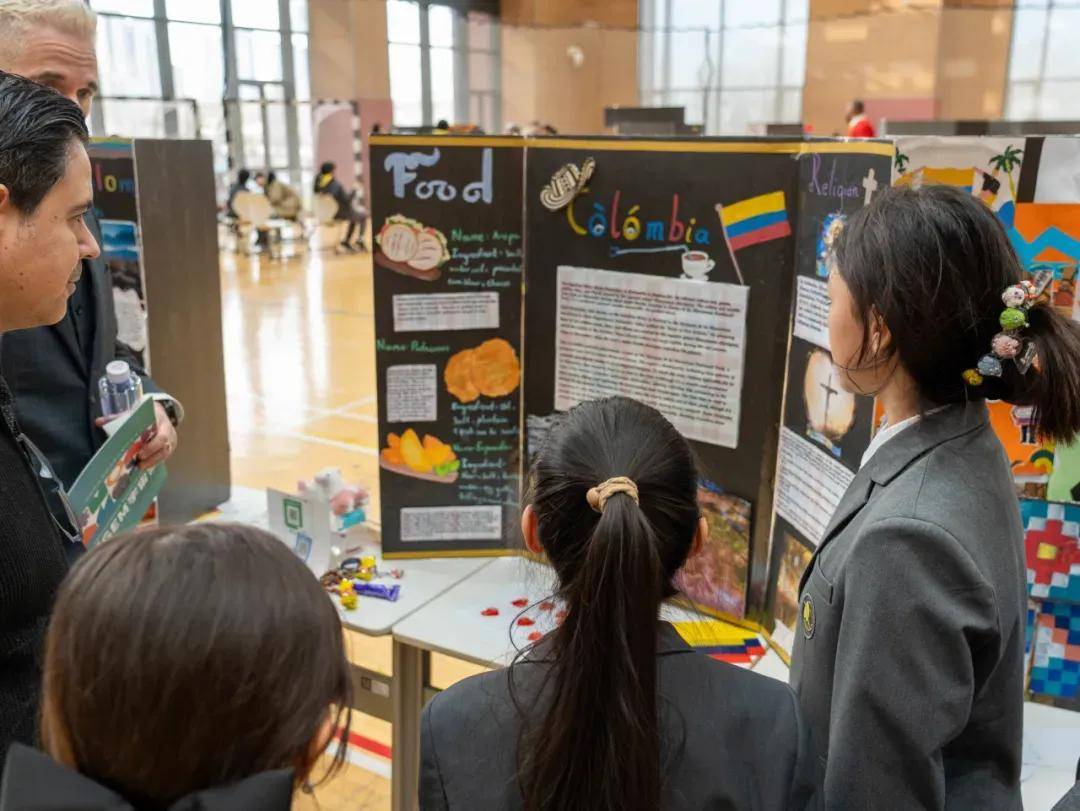

北京市朝阳区凯文学校举办的“国际文化嘉年华”项目式学习成果展,以项目式学习(PBL)为核心,构建了沉浸式跨文化实践平台。

学校初中部学生通过抽签选定15个国家,历经三周跨学科探究,从历史沿革、地理特征到经济政治等多维度展开深度研究,运用文献检索、可视化图表制作及双语演讲等学术技能,最终通过三大创新形式呈现成果:1. 大使馆情景模拟,将教室改造为文化展厅,配置手绘展板、实物陈列及互动问答游戏;2. 跨学科成果展演,融合英语演讲、人文解说及艺术创作;3. 学院制知识竞答,以团队协作方式完成文化特征辨识与深度解析。

图源:北京市朝阳区凯文学校

活动通过真实情境任务培养学生批判性思维与学术研究能力,借助角色扮演(文化大使)强化跨文化交际技巧,依托家长-教师-外籍导师多元评价体系,实现语言应用、团队协作与全球公民意识的综合提升,彰显学校国际教育中"全人培养"与"学科融通"的创新实践路径。

课程共建型

春季特有的文化节点为课堂理论与实践的融合提供天然契机。课程共建型春季活动致力于构建多元教育场景,借户外体验与社区协作完善学生的成长体验,与课堂教学形成互补。

上海民办克勒外国语学校国际部举行的春日研学活动以"破冰-协作-挑战-共享"为主线,设计了一系列团队建设环节:在初春营地中,学生们通过"大树与松鼠"等破冰游戏打破陌生感,以红橙黄蓝四色分组开展呼啦圈竞速、移动高尔夫等协作竞赛,在竞技中培养团队凝聚力。极限飞盘项目融合运动技能与策略思维,既展现个人运动天赋又强化集体荣誉感。

图源:上海民办克勒外国语学校

日暮时分的DIY烧烤与篝火晚会则构建了非正式交流场域,师生在烟火烹饪、才艺展示中建立情感联结,最终以高空焰火表演升华集体记忆。这种复合型活动设计兼具教育性与趣味性,既包含户外生存技能训练,也注重领导力、跨文化沟通等软实力培养,通过沉浸式体验帮助国际部新生快速构建社群归属感,为后续的国际化课程学习奠定情感基础。

趣味互动型

趣味互动型春季活动以创意与互动性为主,趁着天气温度回升彻底释放户外活动的潜力,学校通过创意设计将教育目标融入春日体验。既能缓解学生学习压力,维护身心健康,也能让学生在娱乐中渗透教学目标,达到寓教于乐的目的。

佛山市加优外籍人员子女学校的运动会以"协作、探索、多元"为核心,打造了兼具竞技性与教育价值的校园盛会。活动通过四大特色House学院(Orcas、Bears、Wolves、Hawks)的团队对抗体系,将全人教育理念具象化:每个学院以鲜明色彩、原创口号和文化符号凝聚集体荣誉感,学生在速度比拼(田径/足球)、力量挑战与趣味协作项目(如跑酷)中,既展现个人运动潜力,也实践跨文化团队合作。

活动特别设置全龄段参与机制,从幼儿园到高中分设适配性赛事,并创新引入家长互动环节,通过亲子加油、家校协作强化教育共同体意识。多元文化元素的融入(多国师生参与)与颁奖仪式的仪式感设计,使运动会超越传统体育赛事,成为展现学校"今朝创新、未来领袖"教育理念的立体化实践平台。

图源:CIS加优国际学校

而佛山市加优外籍人员子女学校举办的春日野餐会是春季趣味性活动的创新范例,围绕自然互动与社区联结设计了多维度体验。活动以草坪野餐为核心场景,鼓励家庭自带美食与校方提供的特色餐点共同分享,强化亲子社交氛围。

特色环节包括由专业教练带领的百人户外健身课程,将健康生活方式融入春日主题;师生联合才艺展演与管弦乐表演,展现校园文化活力;创意市集与跳蚤市场则通过手工艺品、有机生活等主题摊位,搭建家校协作的互动平台。

图源:CIS加优国际学校

活动流程兼顾自由参与与组织性内容,在四小时沉浸式体验中贯穿艺术、运动、美食、环保等教育元素。学校通过向校外家庭开放部分名额及招募品牌赞助,既增强社区开放性,也为潜在生源家庭提供低门槛的校园文化感知场景。此类活动凸显国际学校通过主题场景营造,将教育理念转化为可感知的趣味实践的能力。

春季活动发展趋势

当前国际化学校的春季活动展示了教育理念与创新实践融合的鲜明特征。在课程改革与全人教育理念驱动下,这些活动已突破传统春游的娱乐框架,转向更具教育增值价值的系统化设计。

01

教育目标与场景融合

国际化学校的春季活动正通过教育目标与场景的深度耦合,重塑非正式学习空间的价值维度。在跨学科整合层面,活动设计突破传统春游的单一娱乐框架,将STEAM教育理念嵌入真实场景:如在春日市集的模拟交易中体验经济学角色扮演,由此实现知识迁移与问题解决能力的同步提升。

这种场景化学习模式进一步通过素养可视化设计得到强化,项目制活动成为核心素养的外显载体。这种教育目标与场景的深度融合,本质上构建了"实践中学习"的立体化课程系统,使春日活动升华为跨学科能力培养的沉浸式课堂。

02

家校社协同构建新范式

通过家校社协作,国际化学校搭建起了多维联动的教育共同体。在春季化活动中,家校角色突破传统边界形成创新协作模式:家长从单纯的参与者转型为课程共创者。

亲子在活动中共同创作自然装置艺术时,两代人关于"春"的审美对话成为文化基因传递的载体,这种模式创新使活动构建了家校社协同育人的新型关系网络。

03

科技赋能自然体验

科技创新加持之下,国际化学校春季活动的自然体验也得到了提升。在技术应用层面,混合现实技术打破虚实边界:学生通过AR植物识别系统参与校园寻宝时,设备即时显示植物学信息,将活动转化为动态生物课堂。数据维度上,学校物联网气象站持续采集温度、湿度、PM2.5等环境数据,不仅为活动安全提供实时监测,更通过可视化图表转化为科学课实证研究素材。这些科技赋能不仅增强了活动的交互性与沉浸感,更在虚实交融中培育了学生的数字素养,使春日体验成为连接自然认知与科技伦理教育的桥梁。

04

个性化成长支持

国际化学校以分层化设计构建个性化春季活动,在尊重个体差异中实现全人教育目标。学校依据不同学段学生的认知发展特征与兴趣图谱,设计梯度化参与路径:低年级学生通过自然艺术创作套餐培养观察力,初中生可选择运动挑战项目发展体能,而高中生则可深度参与生态研究课题,这种自适应选择机制确保每个学生都能在最近发展区内获得成长刺激。这种立体化的支持系统,既保障了春季活动的教育普惠性,又通过精准干预机制让每个学生在春日里获得适切的成长滋养。

国际化学校的春季活动显现出三大转向:其一,从节庆化活动向课程化项目进化,将短期活动与长期学习目标衔接;其二,从校内单纯的师生互动转为向外展示教育品牌的窗口;其三,融入科学技术增强学生的春季活动体验,再以个性化设置助力学生成长。

这些变革本质上重构了非正式学习空间的价值维度,通过活动场景将国际课程倡导的"知行合一"理念转化为可感知的教育实践,同时也让国际化学校有了更多招生宣传的方式。