网友认为小学课文《欢迎台湾小朋友》改自刘倩倩原诗,是否这样?

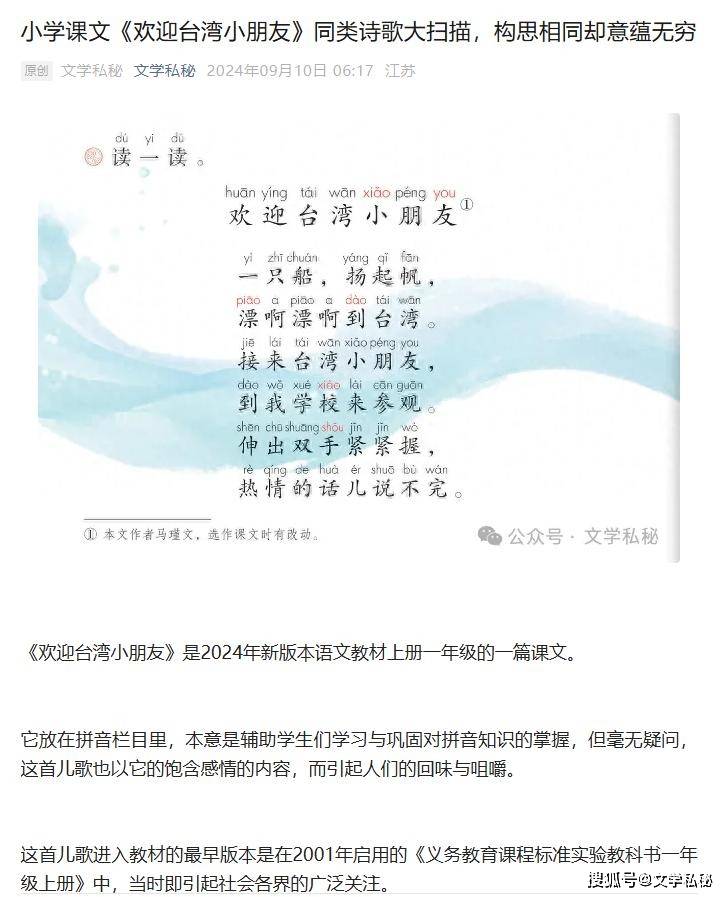

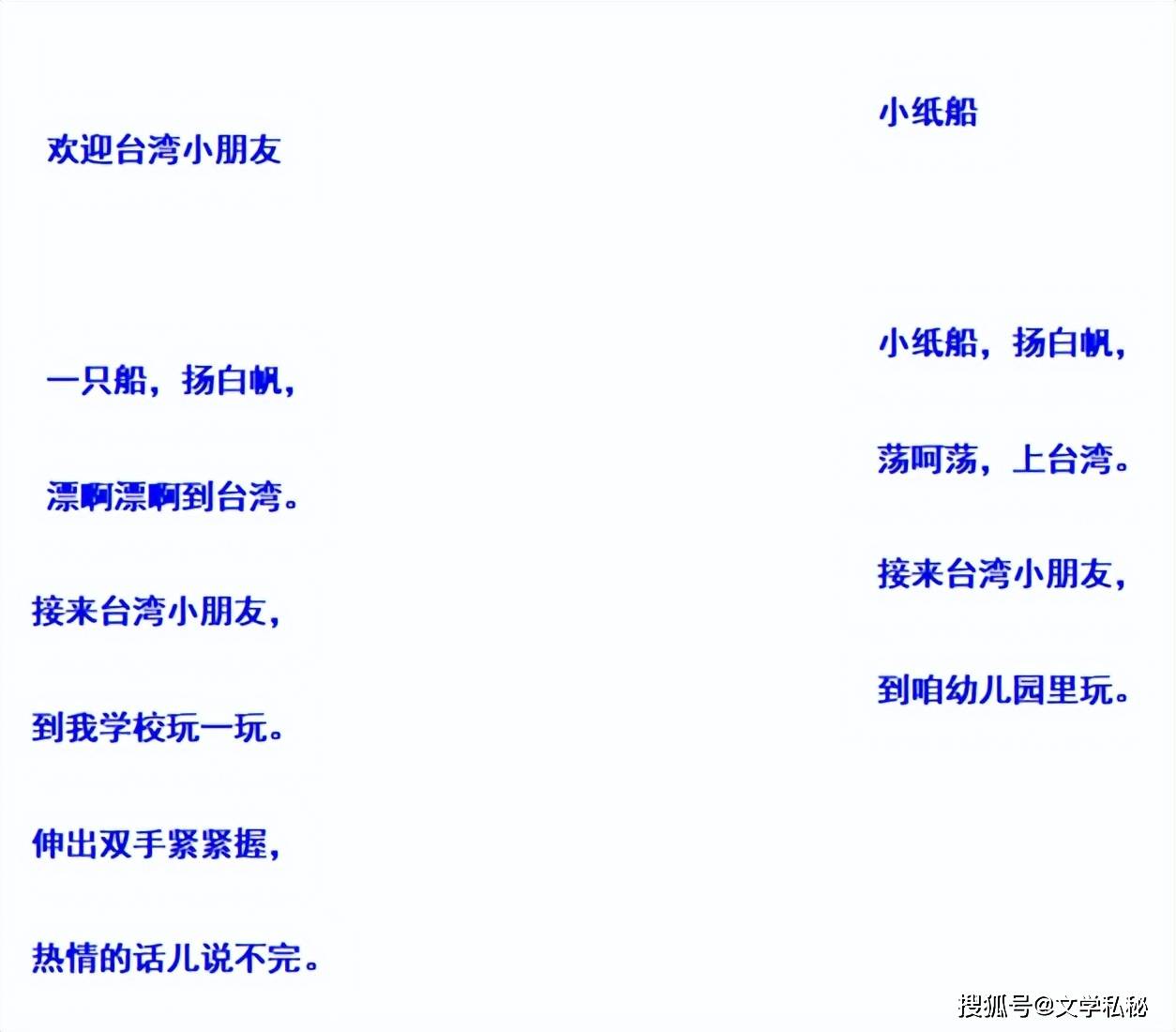

《欢迎台湾小朋友》这首童谣,目前是小学一年级语文上册中的一篇课文。

自2024年起,这篇课文署上了作者的姓名:马瑾文。

笔者为此写了一篇探讨性文章,论证这篇课文,有四句出自马瑾文的童谣《小纸船》。

这篇文章发布于2024年9月4日,标题为“一年级课文《欢迎台湾小朋友》首次标明了作者马瑾文,有何背景?”,之后,又写了一篇背景分析,名为:“小学课文《欢迎台湾小朋友》同类诗歌大扫描,构思相同却意蕴无穷。”

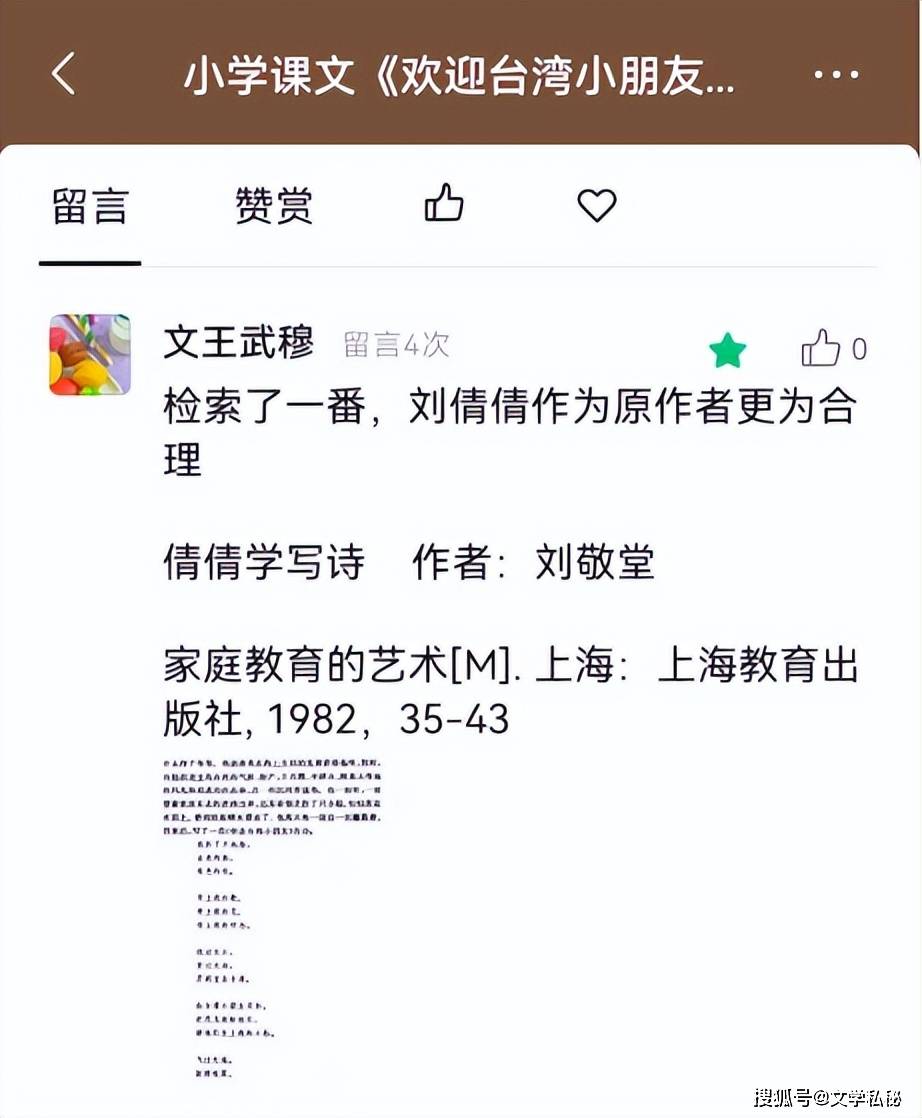

2025年6月20日,一位昵称“文王武穆”的网友留言,提出《欢迎台湾小朋友》另有来源。留言如下:

一一检索了一番,刘倩倩作为原作者更为合理一一

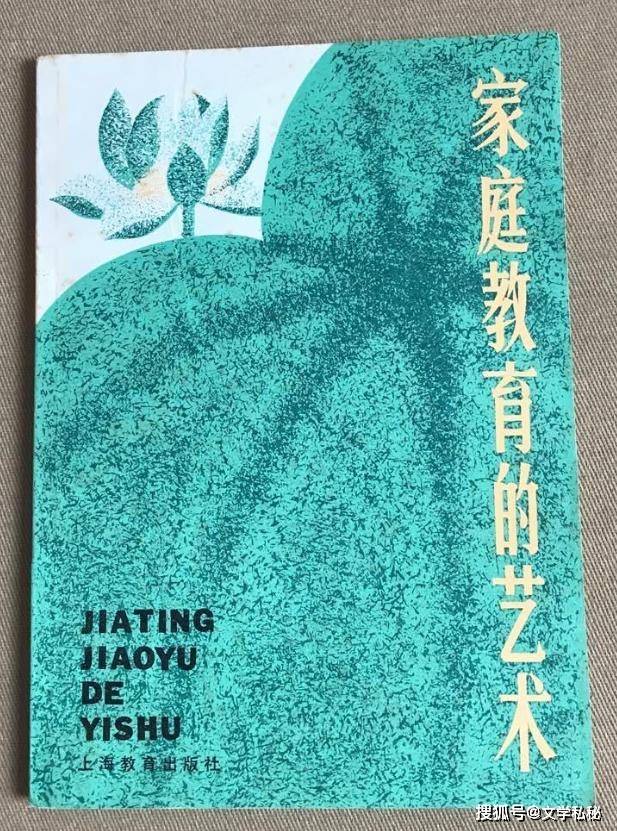

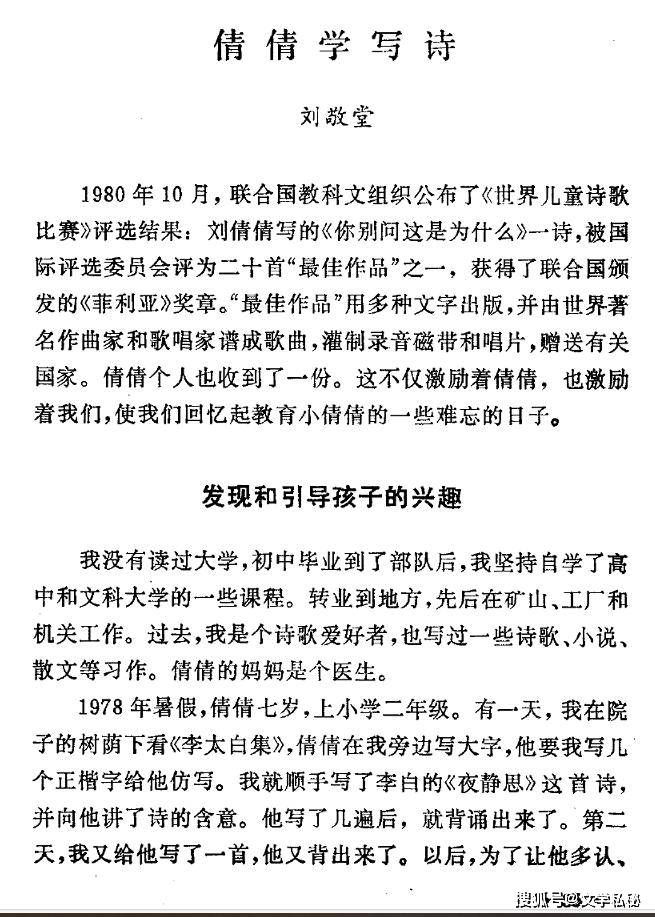

并附上了刘倩倩的父亲刘敬堂写的文章《倩倩学写诗》,告知这篇文章刊登在1982年上海教育出版社出版的《家庭教育的艺术》一书中。

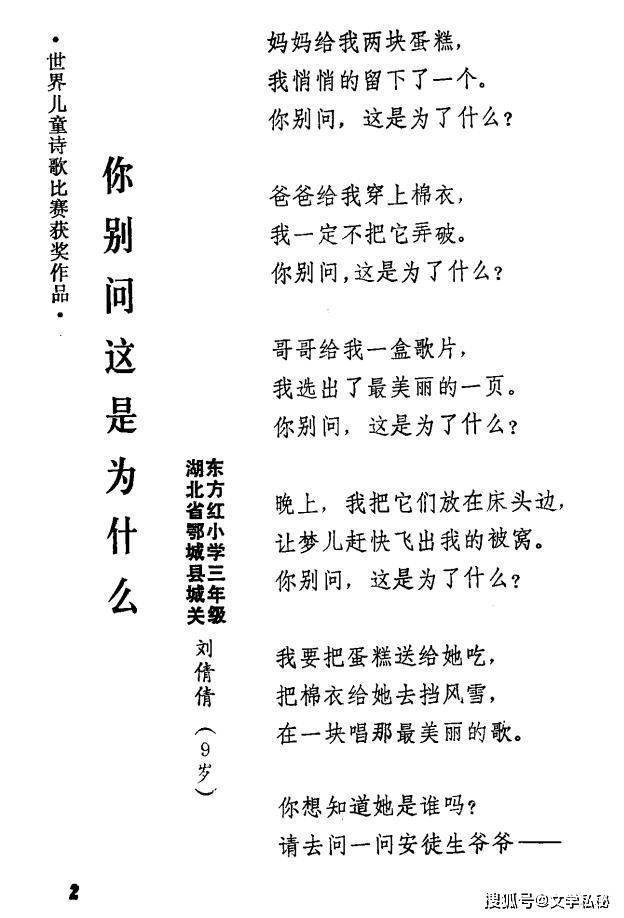

当时年仅九岁的刘倩倩创作的诗歌《你别问我为什么》曾在1980年世界儿童诗歌比赛中,被评为二十首最佳作品之一,可谓少年成名,红极一时。

根据这位网友提供的信息,笔者在《倩倩学写诗》一文中,找到了刘倩倩创作的疑似《欢迎台湾小朋友》原作的诗歌《怀念台湾小朋友》。摘录如下:

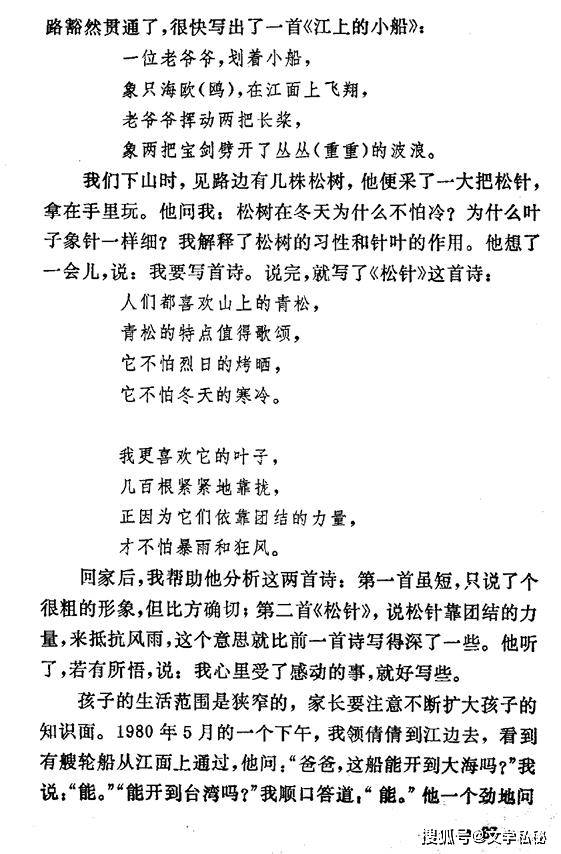

一一孩子的生活范围是狭窄的,家长要注意不断扩大孩子的知识面。1980年5月的一个下午,我领倩倩到江边去,看到有艘轮船从江面上通过,他问:“爸爸,这船能开到大海吗?”我说:“能。”“能开到台湾吗?”我顺口答道,“能。”

他一个劲地问我:船怎样在大海里航行?台湾有多大?离我们有多远?是什么样子等等。我就将我在海上生活的见闻讲给他听,同时,向他叙述宝岛台湾的气候、物产、日月潭、半屏山、阿里山等地的风光和郑成功的故事,及一些民间传说等。

他一面听,一面望着滚滚东去的波涛出神,还用香烟壳折了只小船,轻轻放在水面上。

看到纸船顺水漂走了,他高兴地一面追一面蹦跳着。回来后,写了一首《怀念台湾小朋友》的诗:

我折了只纸船,

金色的船,

银色的帆。

带上我的歌,

带上我的花,

带上我的怀念。

流过长江,

穿过大海,

开到宝岛台湾。

向台湾小朋友问好,

把花儿送给他们,

请他们坐上我的小船。

飞过大海,

回到祖国,

回到我的身边。

我们一块唱歌跳舞,

一块儿欢度“六一”,

一块儿迎接明天。——

刘倩倩所写的诗歌《怀念台湾小朋友》与小学课本里的《欢迎台湾小朋友》在诗的内涵上的确具有相似之处,都是设想了孩子折了一只小纸船,放入水中,飘到台湾,然后带回台湾小朋友,共度美好时光。

但是,小学课文《欢迎台湾小朋友》是一首童谣,在具体的句式上,与马瑾文的《小纸船》更具有血缘上的接近。

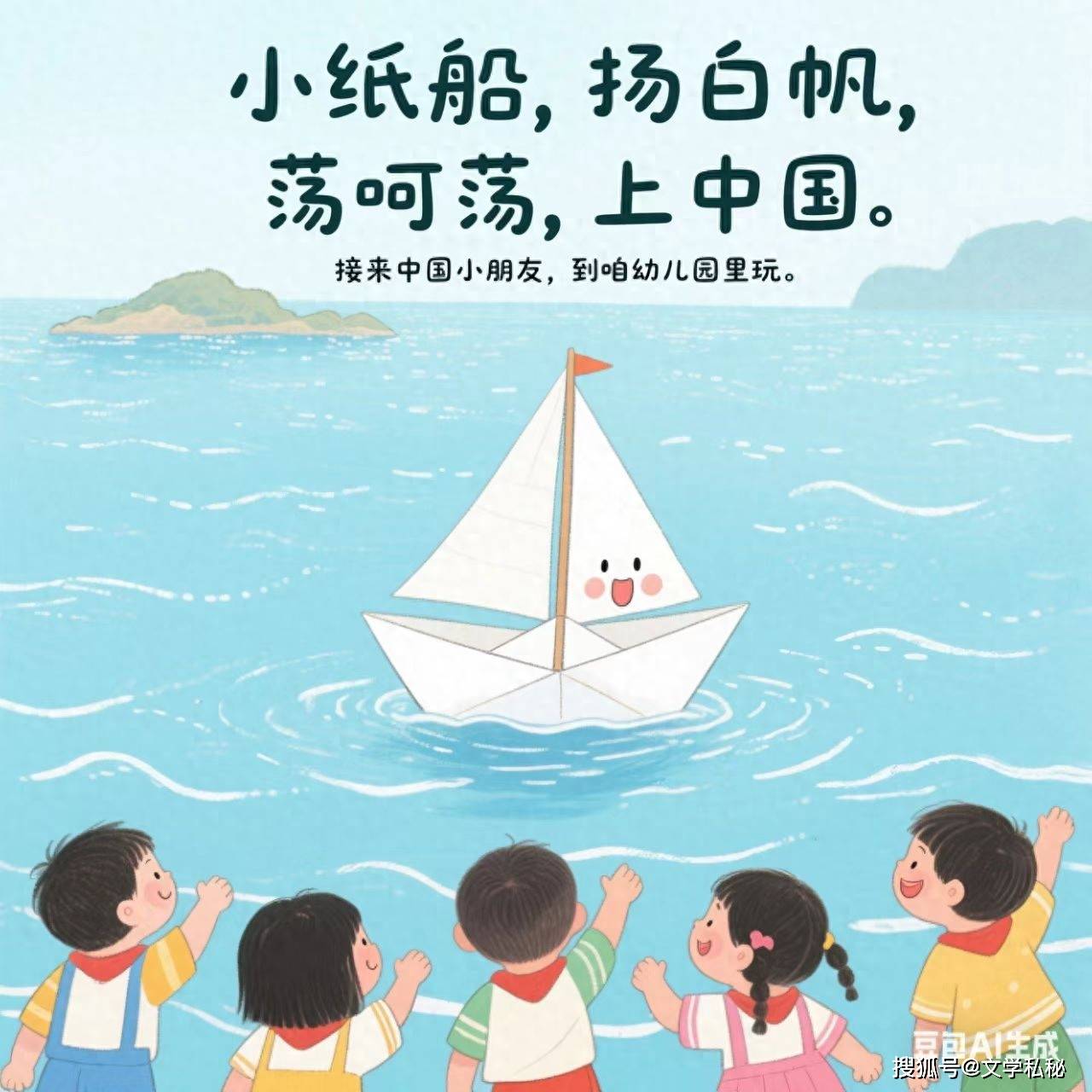

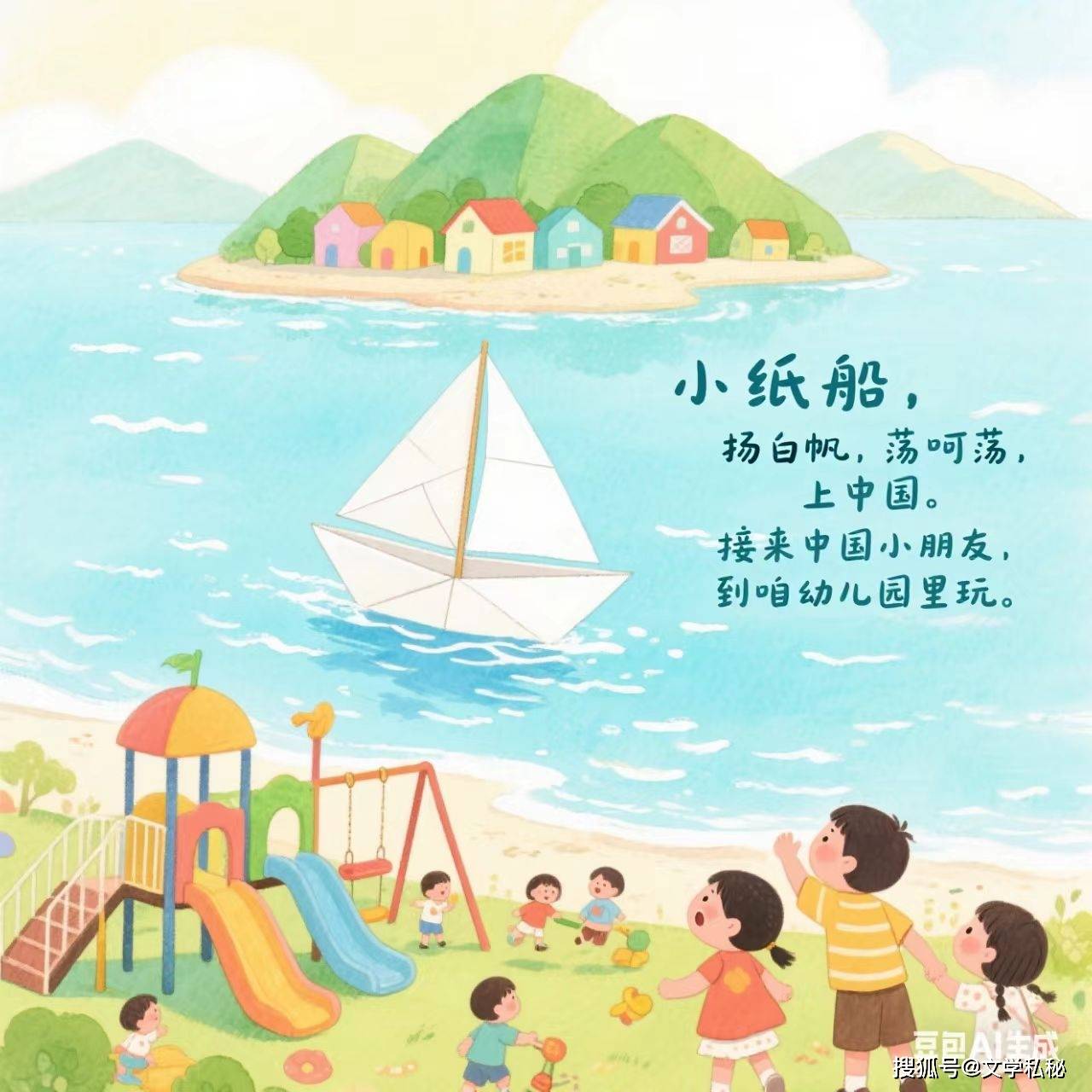

马瑾文的《小纸船》发表于1984年,时间要较刘倩倩所写的诗歌《怀念台湾小朋友》为迟。看一下马瑾文的《小纸船》:

小纸船,扬白帆,

荡呵荡,上台湾。

接来台湾小朋友,

到咱幼儿园里玩。

《小纸船》的核心语词,基本取自于刘倩倩所写的诗歌《怀念台湾小朋友》,但以童谣的精炼的方式,来呈现现代诗的主旨立意,还是有着自己的独创性的。笔者感到,《小纸船》有其独到的价值,是生成的小学课本里的《欢迎台湾小朋友》的直接源头。

与网友“文王武穆”探讨后,这位网友再次回复:

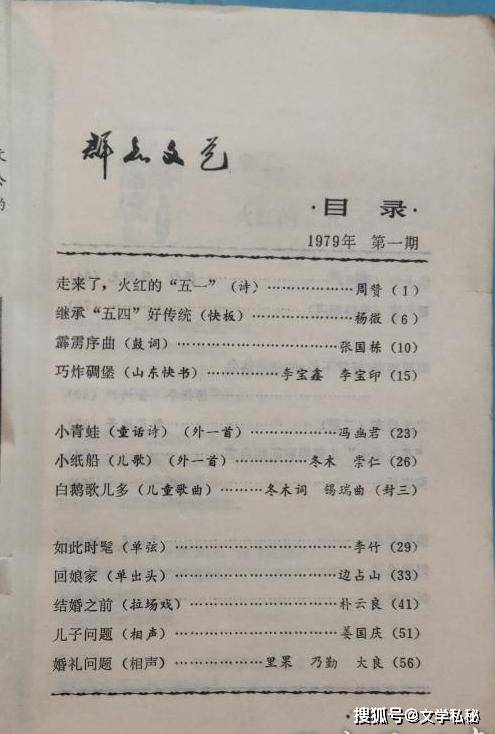

——但从“船”这一元素来看,沈阳《群众文艺》诗歌《小纸船(外一首)》(作者冬木、崇仁)成诗最早,框架完备。刘倩倩诗也比较完整,只是属于新诗,不是童谣格式。——

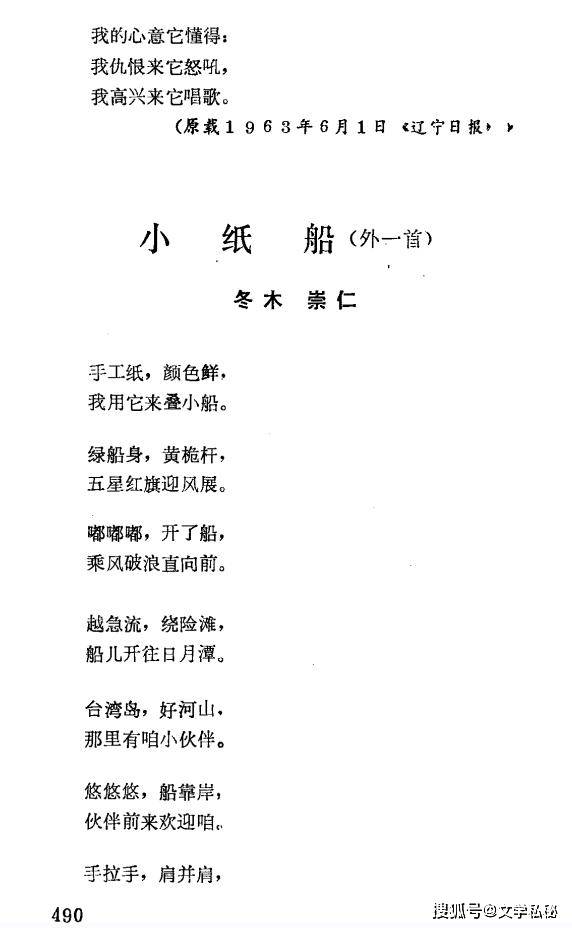

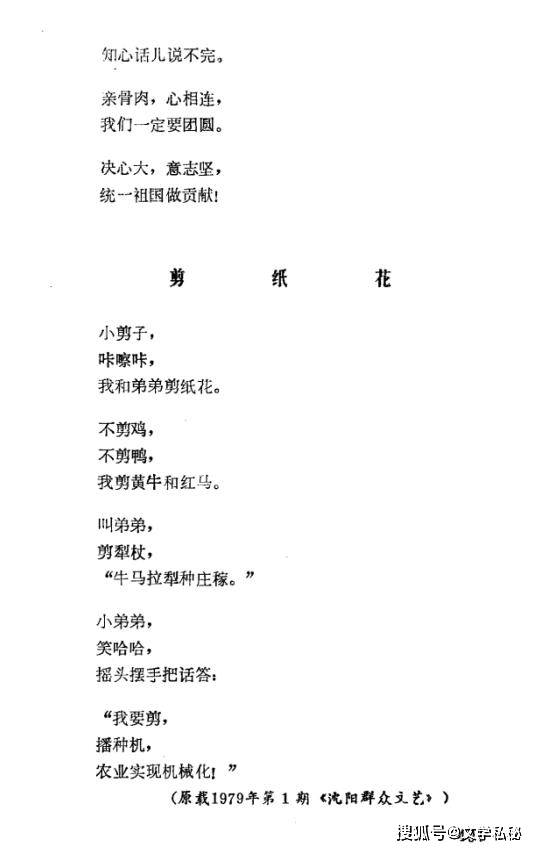

这里所指的“冬木、崇仁”的诗为:

小纸船

手工纸,颜色鲜,

我用它来叠小船。

绿船身,白桅杆,

五星红旗迎风展。

嘟嘟嘟,绕险滩,

船儿开到日月潭。

台湾岛,好河山,

那里有咱小伙伴。

悠悠悠,船靠岸,

伙伴前来欢迎咱。

手拉手,肩并肩,

知心话儿说不完。

亲骨肉,心相连,

我们一定要团圆。

决心大,意志坚,

统一祖国做贡献!

冬木、崇仁版《小纸船》发表于1979年,运用了小纸船到台湾的意象展开诗的联想,但是这首诗并没有表现出小纸船回到祖国这一重要的诗意升华点。

相比之下,刘倩倩的《怀念台湾小朋友》和马瑾文的《小纸船》中都具有了这样意境。

因此,综合而言,小学课本中的童谣《欢迎台湾小朋友》从目前搜集到的相关诗歌来看,有一个逐步进化与升级的过程。

马瑾文的《小纸船》在句式上,有四句与现行的小学课本中的童谣《欢迎台湾小朋友》高度重合,而冬木、崇仁版《小纸船》里有两句,也渗入到课文《欢迎台湾小朋友》之中。但显然马瑾文的《小纸船》在童谣的整体框架与语言的运用中,与小学课本里的《欢迎台湾小朋友》更有血缘上的相近处。

因此,从目前的资料来看,马瑾文的《小纸船》与小学课本里的《欢迎台湾小朋友》之间的承继关系是毋庸置疑的。