2025粤东粤西粤北地区乡村骨干小学校长能力提升示范培训活动侧记

培训进入第四天,盛夏的暑气挡不住校长们求知的热忱。当天的课程既有对前沿科技伦理的深度思辨,又有对乡村育人实践的细致探索,让大家在理论与实践的碰撞中,收获满满,思绪万千。

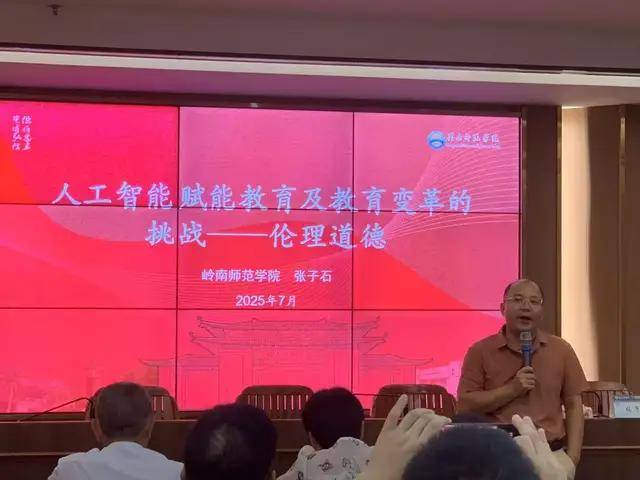

如何让人工智能更好服务乡村教育且不违背智能伦理,张院长在讲座中给我们指明了方向。

智研伦理明方向

张子石是岭南师范学院计算机与智能教育学院副院长,研究员,广东省一流专业(教育技术学)负责人,兼任“广东高校数字化学习工程技术开发中心”副主任,广东省高校教育技术协会常务理事。主要从事计算机科学和教育信息化研究工作。主持国家星火计划项目1项,省级科研项目5项,省级教学改革项目3项,横向课题6项等。

张院长以“人工智能”为核心,却跳出了技术工具的范畴,将焦点落在“伦理”这一更深层的命题上。从“自动驾驶的责任归属”到“人机婚恋家庭伦理”,一个个鲜活案例让校长们意识到,人工智能带来的不仅是便利,更有需要审慎对待的伦理边界;他随后讲解的“人工智能伦理原则”与“伦理治理”,则为大家提供了判断与行动的框架——技术服务于人类,教育更要守住“以人为本”的底线。

听完讲座,我们的体会是:人工智能浪潮下,乡村校长既要具备接纳新技术的勇气,更要拥有辨别伦理是非的清醒。唯有在变革中守住育人初心,才能让智能工具真正成为乡村教育的“助力”,而非“阻力”。

研伴分享凝共识

上午讲座结束后,第四组的袁乃君校长用“三个关键词”(即收获、启示、行动)分享了他对本节课体会:本节课程引发对AI伦理的深刻思考:从责任归属到人机关系边界,从职业替代到教育使命重估。启示乡村校长需在拥抱技术时守住育人初心,培养学生AI无法替代的核心素养,筑牢教育伦理底线。

协同养习筑根基

如何培养好“三个习惯”,助力学生全面发展,郑书记在他的讲座中给出了答案。

郑飞鸿是吴川市塘尾中心小学党总支部书记,小学高级教师,湛江幼儿师范专科学校专业建设指导委员会委员,广东省教育学会小综会理事,广东省张婵恩名书记工作室成员郑飞鸿工作坊主持人,湛江市陈玉娟名校长工作室成员,湛江市书法协会会员,湛江市优秀教育工作者等。多篇教育教学论文获国家级、省、市级奖励,并在国家级、省级刊物和知网上发表。

郑书记的讲座回归乡村教育的日常,聚焦“三个习惯”养成这一基础课题。他结合农村实际,分享了家校社协同的具体路径:如何引导家长重视习惯培养、如何联动社区资源开展实践活动、如何针对农村孩子特点设计个性化方案……每一个策略都务实可行。

农村孩子的“三个习惯”养成,不是学校“单打独斗”就能完成的。唯有打通家校社协同的“最后一公里”,让家庭、学校、乡村社会形成教育合力,才能让好习惯成为孩子成长路上最坚实的“垫脚石”。

研伴分享凝共识

下午讲座结束后,第四组的袁乃君校长用“三个度”(即理论高度、实践深度、情怀温度)和“三个真”(即真知灼见、真情实感、真招实策)分享了他对本节课体会:郑书记的分享兼具理论高度与实践深度,一个个鲜活案例展现家校社协同培养“三个习惯”的路径。乡村教育需凝聚三方合力,让好习惯成为孩子成长的坚实基石,他的讲座充满教育情怀与智慧。

四天培训,从宏观赋能到微观实践,从技术变革到习惯养成,知识的脉络逐渐清晰,行动的方向愈发明确。带着今天的思考与感悟,校长们继续蓄力,期待在接下来的学习中收获更多智慧,为乡村教育的明天不懈努力。

编辑组:第四组

文 字:陈乔辉 吴卫荣 钟马英

图 片:赵木发 黄海泉 黄宝明

编 辑:林伟英 林永怀 袁乃君 吴志强

初 审:戚进海 黄诗雅

终 审:谭荣波 郑燕东