78年团里让我去参加高考,我不愿去,干部股长:这是任务必须执

多年后,站在师范学校的礼堂上,我望着台下学生闪亮的眼睛,讲述着那段改变命运的往事。他们不知道,在我的办公桌抽屉里,至今还压着一张泛黄的考卷,数学大题旁用红笔写着:“解题步骤不规范,但精神可嘉——给及格分”。 这句评语,如同那秋日午后阳光般斑驳,却照亮了我的人生。

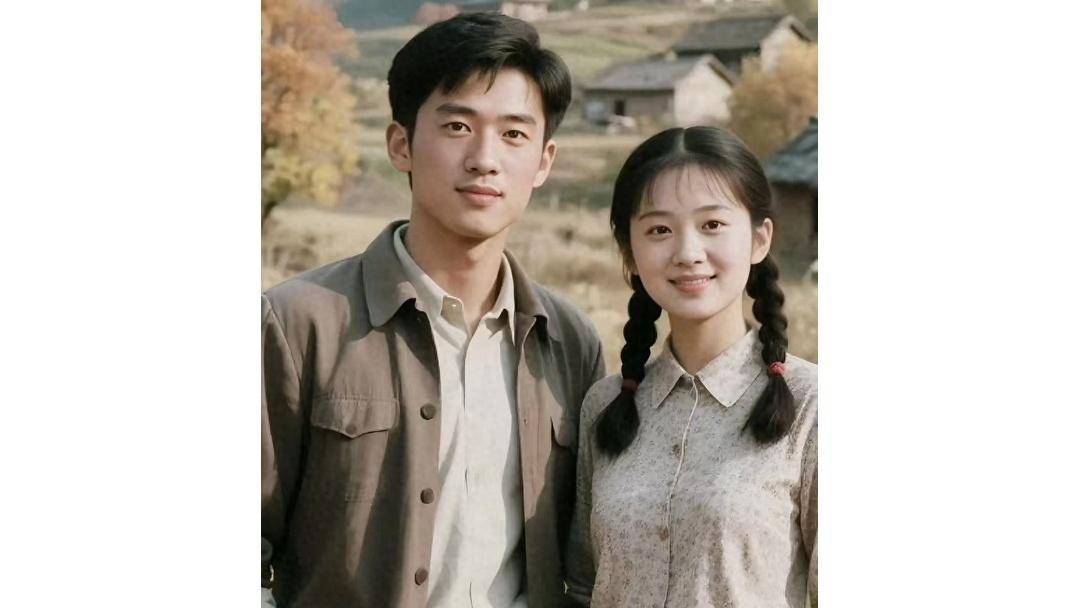

那是在1978年的秋天,阳光透过营房的玻璃窗,在地面上洒下斑驳的光影。我正整理着内务,干部股长老孙推门而入,手里捏着一张白纸,脸色比平时查岗还严肃。“小王,团里决定让你去参加高考。” 这句话如同炸雷般在我耳边炸响,我手里的军被险些掉落在地。我张了张嘴,却像嗓子里堵着一团棉花,只能艰难地吐出:“股长,我不去。” 整个宿舍瞬间安静得连苍蝇撞玻璃的声音都听得见。

老孙愣了两秒,从口袋里掏出一包皱巴巴的“经济牌”香烟,递给我一支:“傻小子,多少人挤破头都抢不到的名额,你倒往外推?”我接过烟,在指间旋转着,内心翻江倒海。我是山东农村出来的兵,初中没念完就参军,家里贫困到连买盐都得赊账。去年收到的家书至今让我心痛不已:二弟为了省下学费辍学务农,信纸上的泪痕仿佛触手可及。 “我这水平去考试,不是关公面前耍大刀嘛?”我将烟别在耳后。

老孙猛地拍案而起,茶缸里的茶叶都被震得翻滚:“扯淡!去年全团理论考核你第二,机关那些戴眼镜的干事都被你比下去了!”烟灰缸里半截烟头也跟着跳动,仿佛回应着我此刻剧烈的心跳。

夜里,我辗转反侧,难以入眠。隔壁床的老李支起身子:“咋的,还琢磨高考那事儿?”黑暗中,我望着上铺的木板:“李哥,你说我这泥腿子去考大学,不是癞蛤蟆想吃天鹅肉?”老李轻笑一声:“俺们村当年有个放牛娃,现在都在省城当干部了。你要连试都不敢试,那才是真丢人!”

第二天训练后,我蹲在单杠下发呆。班长端着铝饭盒走过来,压低声音神秘兮兮地说:“知道去年谁顶了我的高考名额不?现在人家在师范学院天天吃白面馒头!”饭盒里飘出的土豆香与这句话一起,在我胃里搅成一团。

转机出现在收到母亲来信的那天。信中写着家里屋顶漏雨,三弟的棉袄补丁摞补丁。我将信纸紧紧贴在胸口,脑海中浮现出村里王老师的身影——那个唯一穿皮鞋的读书人,连村长都对他毕恭毕敬。那天傍晚,我冲进干部股办公室,老孙正泡脚,差点被他打翻洗脚盆:“股长!我去!”

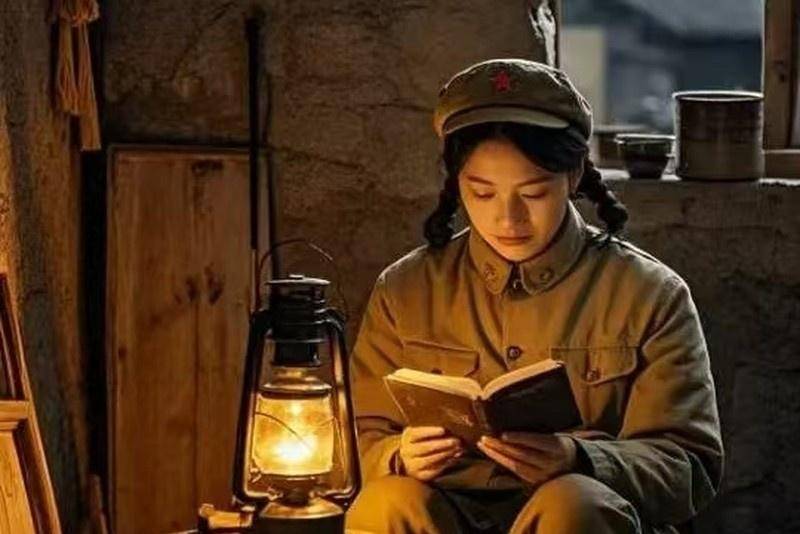

备考的日子比新兵连还要艰苦。我把复习资料用油纸包了三层,揣在怀里像宝贝一样。熄灯后,我打着手电筒在被窝里做题,甚至困得把勾股定理抄成了“狗屁定理”,逗得全班哄堂大笑。最难的三角函数题,我硬是啃了三十多遍,草稿纸摞起来几乎有半人高。

考场上,钢笔比枪还沉,我写得手心冒汗。交卷时,瞥见前排考生卷子上精致的几何图,心中咯噔一下。但想起老孙说过的“咱们当兵的死都不怕还怕考试”,我又挺直了腰杆。

放榜那天,全连沸腾了。老孙举着录取通知书,跑得像个新兵蛋子,甚至连解放鞋都跑掉一只。我看着“师范学院”四个字,脑海中浮现出母亲补衣服时被针扎破的手指,还有二弟趴在窗台上羡慕别人上学的背影。

送行宴上,炊事班特意包了韭菜鸡蛋馅饺子。老李把珍藏的麦乳精都倒进我的茶缸:“到了城里可别学那些酸秀才,见面就‘之乎者也’的。”老孙塞给我一个牛皮纸包,里面是密密麻麻的学习笔记,扉页上“知识改变命运”六个字力透纸背。

火车启动时,我看着站台上敬礼的战友们越来越小,最后变成一个个绿色的点点。我摸出母亲新寄的鞋垫——纳底用的还是去年的那卷麻线,突然明白老孙为什么说“这不是请你去,是命令”。有些机会,就像战场上的冲锋号,听见了就得豁出命往前冲。

"