福耀科技大学集结完毕,50新生笑开花!王树国手写签名火爆全网!

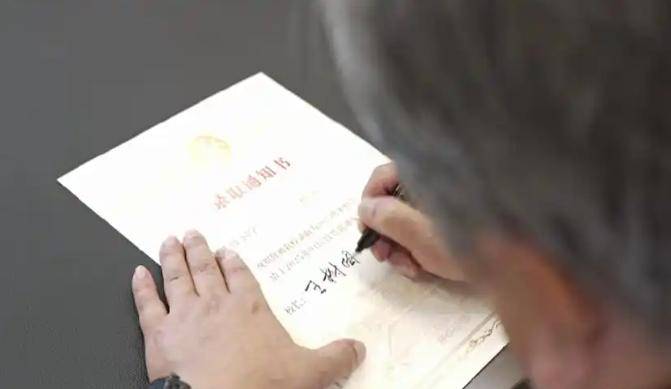

这年头,大学录取通知书卷成啥样了?有的学校塞金条,有的搞AR动画,还有的把通知书做成奏折——恨不得把整个学校的家底都塞进那几张纸里。可偏偏有人反着来:哈工大校长王树国,70岁的老头儿,戴着老花镜,趴在桌上给50个新生一笔一划签录取通知书,签得手都抖了。就这事儿,愣是把网友看破防了:“比那些花里胡哨的强百倍!”为啥一张手写签名比金条还打动人?今天咱就唠唠,这个“不按套路出牌”的校长,到底戳中了我们哪根软肋。

一、这个校长不一般:别人家校长开会念稿,他跟学生唠嗑像邻家大爷

要聊王树国签通知书这事儿,得先说说这老头儿是啥来头。你可能没听过他名字,但在哈工大,学生提起他,那口气跟说自家亲大爷似的:“校长?哦,就是那个开会不坐主席台,非要搬个小马扎坐学生堆里的‘国叔’!”

王树国可不是普通校长。他是院士,搞机器人研究的,当年从西安交大校长任上跳槽到哈工大,好多人不理解:“哈工大在东北,冬天冻得伸不出手,图啥?”他自己说:“我就想办一所让学生一辈子惦记的大学。”这话听着像口号,但他真敢往实处干。

别的校长上新闻,要么是“我校获批XX重大项目”,要么是“校长在XX论坛发表主旨演讲”。王树国上新闻?不是“校长深夜逛学生宿舍,被学生拉着打扑克”,就是“校长在食堂排队买饭,跟学生抢最后一个茶叶蛋”。去年哈工大校庆,他没搞啥隆重仪式,愣是拉着学生开了场“吐槽大会”:“你们有啥不满尽管说,别憋心里,校长给你们当‘出气筒’!”学生当场吐槽“宿舍没空调”,他拍着胸脯保证:“今年夏天,空调必须吹到每个宿舍!”后来真兑现了——你说这校长,是不是有点“不务正业”?

但学生就吃这一套。有个哈工大学生在网上晒截图:“考研失利,给校长发了封邮件,本来没指望回复,结果三天后收到校长亲笔回信,写了两页纸,最后还画了个加油的小人儿。”你想想,一个大学校长,每天要批的文件堆成山,居然有空给落榜学生写回信?这事儿放别的学校,可能吗?

所以这次他给新生签录取通知书,哈工大学生一点不意外:“正常操作,国叔对我们,向来比对自家孩子还上心。”

二、录取通知书卷疯了:从AR到金条,为啥偏偏手写签名最戳人?

现在的大学录取通知书,简直成了“文创大赛”现场。清华送过定制书签,北大搞过AR录取通知书(扫一下能看到未名湖3D影像),还有学校更狠:直接塞根金条!去年某大学通知书里放了块“校徽金箔”,被网友吐槽“俗不可耐”:“是怕学生不知道你们有钱吗?”

咱不是说AR不好,也不是说金条不香,但为啥王树国这手写签名,偏偏比这些高科技、硬通货还火?

先说说那些“花里胡哨”的通知书。你以为学生真稀罕那AR?我问过一个收到AR通知书的朋友:“扫了几次?”他说:“就拆快递那天扫了一次,新鲜劲儿过了,现在通知书早压箱底了。”为啥?因为那是“机器的温度”——代码写的再炫,也是程序员提前编好的;金箔再亮,也是工厂流水线压出来的。它缺了点“人味儿”。

王树国这签名不一样。你看他签的名字:有的笔画歪歪扭扭,有的地方还洇了墨,明显是上了年纪的人手写的痕迹。有网友放大照片细看:“校长写‘张’字的时候,最后一捺顿了一下,估计是觉得没写好,又描了一笔。”就这一个小细节,比任何AR动画都动人——因为它真实。

这让我想起我当年的录取通知书:一张薄薄的A4纸,打印的,除了“录取”俩字,啥多余的都没有。要是当年校长给我签个名,哪怕字再丑,我能裱起来挂墙上,跟我儿子吹一辈子:“你看,当年校长亲自给你爹签的名!”为啥?因为那是“被看见”的感觉。

现在的孩子,从幼儿园开始就被“标准化”:考试排名、兴趣班等级、竞赛奖状……他们像流水线上的零件,被贴上各种标签。突然有一天,一个70岁的老头儿,戴着老花镜,一笔一划写你的名字,告诉你“你不是编号,你是独一无二的‘你’”——这种感觉,哪个孩子能扛得住?

所以不是手写签名多值钱,是这份“看见个体”的心意,比金条还重。

三、别光夸校长:这事儿戳破了多少大学的“遮羞布”?

王树国签通知书火了,好多人夸他“暖心”“接地气”。但咱往深了想:一个校长给学生签个名,咋就成了“新闻”?这本身是不是有点不对劲?

你去问任何一个大学生:“你见过你们校长吗?”十个里有八个会说:“见过啊,开学典礼在主席台上,跟个木头桩子似的,念完稿子就走了。”剩下两个可能更绝:“校长?长啥样?没见过。”

为啥?因为现在好多大学,把“校长”活成了“官”。每天琢磨的是“我校QS排名能不能再往前冲两名”“今年经费能不能多搞两个亿”“下次见领导该汇报啥政绩”。至于学生?“不就是来上课考试的吗?按时毕业就行,还需要校长亲自操心?”

于是你会看到:有的大学盖豪华图书馆,但学生想借本书,排队两小时;有的大学请明星来开演唱会,但学生反映“食堂饭菜贵得吃不起”,没人管;有的大学录取通知书搞得花里胡哨,但学生宿舍漏水半年,报修三次没人理。

这些大学忘了:大学的核心是“人”。不是大楼,不是排名,是一个个活生生的学生。王树国签通知书,看似小事,其实是在给这些大学“上课”:“你们天天喊‘以学生为中心’,真把学生当‘中心’了吗?连学生名字都懒得看一眼,还谈啥‘育人’?”

哈工大不是没有排名压力,也不是不缺钱。但王树国来了之后,他最常说的一句话是:“别总跟我提数据,先告诉我,这个月有多少学生找你谈心了?”他要求所有辅导员每月必须跟10个学生“深度唠嗑”,内容不能是“学习成绩”,得是“你最近开心吗?有没有啥烦心事?”

去年有个哈工大学生在网上吐槽“专业太难,想退学”,王树国直接把他叫到办公室,俩人聊了仨小时。最后学生说:“校长没劝我别退,就听我瞎掰扯,还给我讲他年轻时考博失败的事儿。走的时候他拍我肩膀:‘想清楚就好,不管选啥,哈工大永远是你家。’”后来这学生没退学,还拿了奖学金。

你看,这才是教育该有的样子:不是冷冰冰的“你必须优秀”,而是“你可以不优秀,但你永远值得被爱”。

四、“仪式感”不是作秀:为啥我们越来越需要“反效率”的温暖?

有人可能会杠:“校长签50个名,也就俩小时的事儿,有啥可吹的?是不是作秀?”

要我说,真要作秀,他大可签1000个名,然后拍个宣传片全网发:“我校校长关爱学生,亲自为千名新生签名!”多有“政绩感”?但他偏不,就签50个。为啥?因为他知道,手写这东西,多一个就少一分用心。签50个,他能保证每个名字都写得认真;签1000个,估计最后都写成鬼画符了——那才是真作秀。

而且这事儿他不是第一次干。每年哈工大录取季,他都会挑一些“特殊”的新生:比如家里困难的、身体有残疾的、或者在某个领域特别有天赋的,给他们手写寄语。有一年他给一个脑瘫考生签通知书,写了整整一页纸:“孩子,身体的不便不是你的缺点,是老天爷给你的‘特殊勋章’,哈工大陪你一起把这勋章擦亮。”

这让我想起日本的“匠人精神”:一辈子只做一件事,把每个细节做到极致。王树国这“签名”,就是教育界的“匠人精神”——不追求“数量”,只追求“质量”;不追求“效率”,只追求“温度”。

现在社会多卷啊?干啥都讲“效率”。发通知用群聊,开会用线上,连谈恋爱都要“快餐式”——“加微信三天不表白,直接拉黑”。我们习惯了机器的精准,却忘了人的“不完美”才可爱:手写信的错别字,比打印体的工整更动人;当面聊天时的磕磕巴巴,比视频通话的流畅更真诚。

王树国签通知书,就是一种“反效率”的温暖。他用最原始的方式告诉我们:有些东西,慢一点,笨一点,反而更有力量。

五、不是每个校长都要去签名,但大学该醒醒了:学生不是“数字”

最后咱说句实在话:不是要求每个校长都去给学生签通知书。校长有校长的工作,天天签名字也不现实。但王树国这事儿,至少给所有大学提了个醒:

大学不是“工厂”,学生不是“产品”。别总想着“今年招了多少人,就业率多少,平均工资多少”,多想想“每个学生在这里开不开心,有没有被尊重,离开时能不能挺直腰杆说‘我在这所大学,活成了自己’”。

仪式感不是“形式主义”。不是开学典礼搞得多隆重,毕业典礼请了多少名人,而是能不能让学生感受到“这所大学在乎我”。哪怕只是食堂阿姨多给你打一勺菜,宿管大爷记得你爱吃辣,辅导员在你生病时送杯热水——这些“小事”,比任何“大场面”都暖人心。

校长不是“官”,是“老师”。老师的天职是“育人”,校长也一样。别总躲在办公室里批文件,多去学生宿舍转转,多去食堂吃吃饭,多听听学生的吐槽。你离学生越近,学生就离大学越近。

前几天看到一个哈工大学生的评论,把我看笑了:“建议其他大学别学签通知书了,你们校长要是连学生名字都认不全,签了也是白签。”这话虽然扎心,但说得对——真诚这东西,装不出来。

王树国签的不是名字,是“每个学生都值得被看见”的承诺;学生珍藏的不是通知书,是“我在这所大学,被好好爱过”的底气。

最后问一句:如果你的孩子收到这样一封手写签名的录取通知书,你会不会觉得:“这大学,没选错”?

我猜,你会的。因为这世上所有的套路,在“真心”面前,都不堪一击。