中考“撞衫” | 《意林少年版》与2025年吉林省中考作文真题“撞衫”啦!

用“荡胸生层云”的胸怀与境界,去做科学研究;用“决眦入归鸟”的专注和洞察力,抓住事物本质,付出艰苦的努力和奋斗,总要一天你会登上更高的科学高峰,“会当凌绝顶,一览众山小。”

读完这些话,你是否深有感触?想动笔写作却不知如何下笔,那不如来《意林少年版》寻找灵感吧!

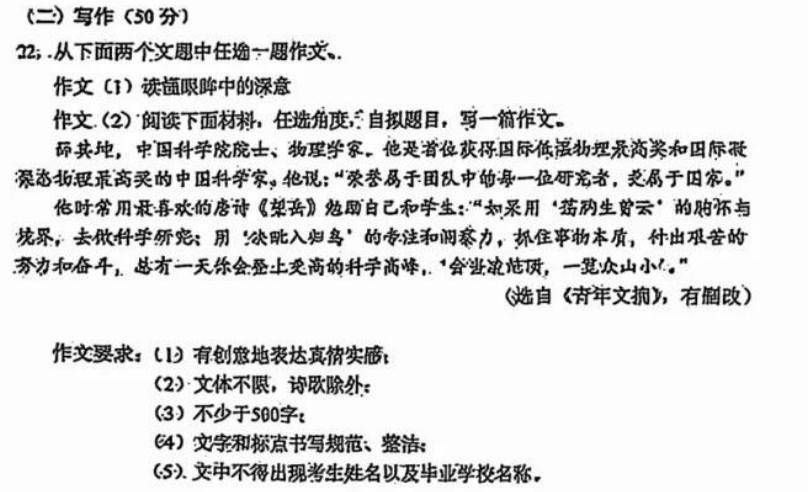

原题呈现

题目解析

2025年吉林中考语文作文题(2)以中国科学院院士薛其坤的示例,要求考生从个人成长与科研精神角度,强调胸怀、专注和奋斗对实现目标的重要性;从集体与国家层面,阐述个人成就与团队、国家发展的紧密联系;从文化传承视角,探讨传统文化在现代科研等领域的价值与创新应用。根据阅读材料,考生写作时可列举古今中外各个领域中的成功者的事迹佐证材料所蕴含的感点。《意林少年版》专栏“大名人小故事”刊载了许多与薛其坤院士经历相似的在各个领域取得卓越成就的名人。

命中信息

4

2025年《意林少年版》07期中 《杨士莪:一定要让中国的“耳朵”听懂大海的声音》一文介绍杨士莪与同事在哈军工创建了我国第一个综合性水声工程专业,最先在国内开展水声定位系统研制,为各类海洋装备安上了“千里眼”和“顺风耳”。与 2025年吉林省中考作文真题作文(2)主题相契合,可作写作参考素材。

原文欣赏

杨士莪:一定要让中国的“耳朵”听懂大海的声音

文/李艳涵

菁菁者莪,在彼中阿。既见君子,乐且有仪。——《诗经·小雅》

“莪(é)”是一种生长于水边的多年生草本植物。冥冥中,似乎注定了中国工程院院士杨士莪(1931—2024与水的不解 之缘。“菁莪”有育材之意,杨士莪也并未辜负为其取名的祖父的殷切期待,成为中国水声工程学科的奠基人,为水声工程学科领域擎起一面希望的旗帜。

一路北上,为国“听”海

1947年,16岁的杨士莪考入清华大学,在理学院物理系学习。临近毕业时,他听说刚成立的大连第一海军学校(现中国人民解放军海军大连舰艇学院)物理教师紧缺,便毅然报名,从北京来到大连,入校任教。

20世纪50年代,水声学在我国仍一片空白。当时,用于水下监测的声呐设备均依赖进口,对这一关键技术的掌握势在必行。为满足祖国的急切需求,杨士莪迎难而上,大胆挑战,潜心钻研水声学。

筹建中国人民解放军军事工程学院(哈尔滨工程大学的前身)期间,杨士莪被选中,从大连前往哈尔滨,他将满腔热情和心血投入到教学与科研工作中。

怀揣报国志,筚路蓝缕

在学习中,杨士莪发现水声专业只有声呐方向远远不够,于是他积极倡导拓宽声呐学领域,建立多学科综合性的水声专业。

然而,“从零开始”创建一门综合学科谈何容易。面对质疑时,杨士莪坚定地答道:“不立这个标杆在那儿,不向这个方向努力,我们就永远上不去!”

带着这份韧劲和气魄,杨士莪与同事在哈军工创建了我国第一个综合性水声工程专业,参与培养了我国首批水声工程专业骨干。并且,他最先在国内开展水声定位系统研制,为各类海洋装备安上了“千里眼”和“顺风耳”。

“一站到底”院士坚守讲台

步入耄耋之年,杨士莪仍坚守在教学和科研一线。他尊重课堂,坚持全程站着为学生们上课,被称为“一站到底”院士。

92岁高龄时,他仍不顾阻拦,坚持参加海上科学考察,并亲临现场。“搞研究,不到现场怎么行?”杨士莪说道。

杨士莪曾寄语青年:“要爱祖国、爱土地、爱人民,要永远跟着时代前进,国家需要、人民需要,这就是最主要的,这是几十年几百年不会变的真理。”