【苗族青年说】马琼:让苗岭孩子,也能拥有平等的教育之光

点击上面“三苗网X智慧苗族”关注苗族第一互联网平台!

九妹说:

为凝聚青年力量,推动民族文化传播,三苗网特开设“苗族青年说”栏目,立足青年视角,表达青年观点,展现青年风采,传递民族正能量。

今天,让我们一起去聆听苗族姑娘马琼的故事,从“差班”到讲台,她走出了大山,也托起更多苗家孩子的星光。

站在三尺讲台七年,望着台下那些眼神清澈的孩子,总想起七年前初为人师时的自己。那时带着大学刚毕业的年少轻狂与一腔热血,渴望改变我们苗族的落后现状,一次次碰壁与不被理解后,这几年,时光慢慢磨平了棱角,却让一个信念愈发清晰:我也要让我们苗族的孩子像他们一样,拥有更好的教育资源,接受不一样的教育。

|文章作者马琼

一

不识字的痛楚,是家族最深的嘱托

我的童年可能也跟很多苗族孩子一样,放牛,割猪食,干农活......父亲的指尖总带着泥土的粗糙,他常对着作业本上的字挠头——那是他仅有的三年学堂生涯留下的遗憾,除了自己的名字,其余的字符于他而言都是陌生的符号。

母亲和祖辈们更是连学校的门槛都未曾踏过,他们的世界被田埂与节气框定,一生与土地博弈,却总在需要签字画押时,因不会写自己的名字而红了眼眶。

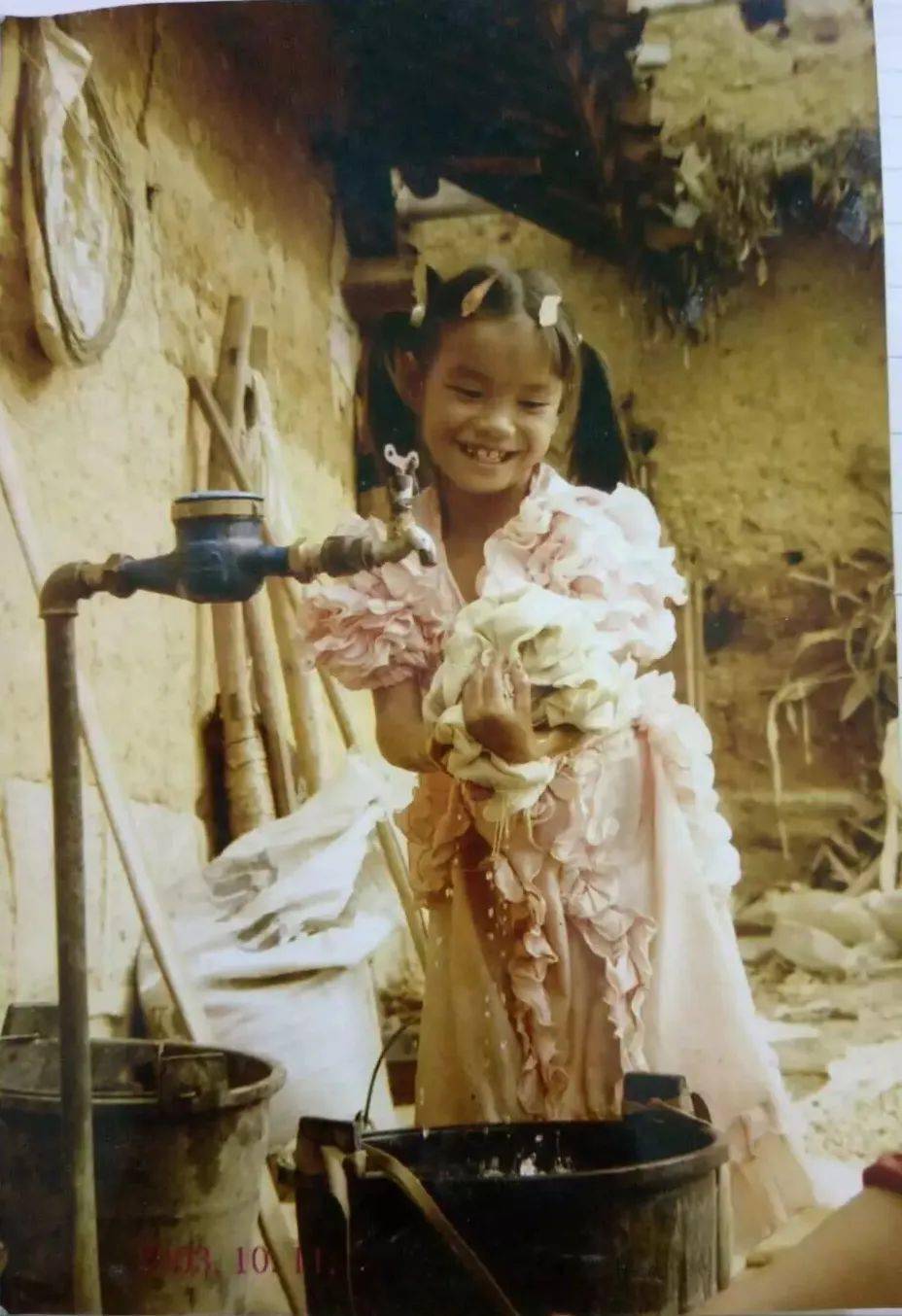

|从小家庭条件不好,立志要考大学改变命运

“好好读书,以后做轻松的工作,不要再做农民啦!”这句被家人重复了无数次的话,像一粒种子,在我懵懂的心田里扎了根。当寨子里的亲戚们正手把手教自己的孩子如何劳作时,我的父母却不要求我会做农活,不要求我做家务,哪怕农忙时节全家累得直不起腰,也只说:“你好好读书就可以了,其他不用你操心!”

不被重男轻女思想裹挟的偏爱,也是贫瘠岁月里最珍贵的礼物。哥哥背着书包与我并排走在上学路上的身影,奶奶把攒了半月的鸡蛋塞给我补充营养的温暖,爸妈卖了庄稼给我凑学费的坚定眼神,构成了我求学路上最初的铠甲。

那时的我尚不明白“出路”二字的分量,也不知道自己的梦想是什么,只知道爷爷奶奶,父母很辛苦,不能辜负家人的期望。

二

命运的分岔口,藏在0.5分的距离里

小学的奖状厚厚一沓,却在小升初的考场上遭遇了第一次挫折。

0.5分的差距,像一道无形的墙,将我挡在了蒙自三中的“一层次班”门外。当我攥着写着“二层次”的分班通知时,还不懂这意味着什么,直到看见教室里那些把课本折成纸飞机的同学,听到上课期间课堂里的嘈杂,听见课间传来的“混到毕业就结婚”的闲谈,才隐约察觉一丝不安,我开始怀疑读书的意义到底是什么。

|2014年,高中毕业合影

在那个被称为“差班”的角落里,我遇见了几个苗族姑娘,她们的笔记做得比我认真,解题思路比我更敏捷。可渐渐地,有人开始跟着高年级学生逃课,有人把心思花在了写给“心上人”的小纸条上。我至今仍记得那个比我学习好的苗族姑娘,却在初三上学期突然消失了——后来听说,她谈恋爱嫁人了。

命运的转机藏在初一上学期的期末成绩单里。当“二层次第一名”的排名放在我跟前时,班主任拍着我的肩说:“去一层次班吧,那里才是你该去的地方。”纠结过后,我收拾起书包,带着忐忑与不敢置信,从松散的氛围里跳进了另一个世界。

“一层次班”晚自习的教室安静得只听得见写作业的声音,这与我第一个学期的学习环境截然不同。同宿舍的尖子生会把错题本借给我看,班上学习好的同学会帮我解题,老师讲完例题后总问:“你们理解了吗?要理解记忆!”我这才知道,原来,解题可以有多种思路,原来背书能找到规律。那些曾让我熬夜苦背的英语,在老师“把复杂问题拆成小块”的指引下,渐渐变得清晰。

|法语课与法语老师和同学留影

后来才明白,这就是“学习思维”——不是死记硬背,而是像爷爷编织竹篓那样,找到事物的脉络与节点。我的小学数学老师也跟我说过,“解题就像走山路,绕过去就能看见新的风景。”那时不懂,如今站在讲台上才懂,好老师就像山间的向导,能在你迷路时,指给你最省力的那条路。

跟很多苗族孩子一样,乡村小学没有英语老师,我也是到了初中才开始接触英语,我不属于天赋型学生和聪明型学生,就连我的初中英语老师都说我不适合学英语,到成为外贸公司重点培养的英文翻译,再到成为蒙自一家小有名气的教培机构教务主任,再到成立了自己的英语伴读成长营,这条路我走了16年。

我始终相信,普通家庭的孩子只要不懒只要好学,在任何地方都能闯出自己的一方小天地。

环境对成长的塑造力,在未成年阶段尤为显著。曾几何时,我常暗自思忖:若非机缘巧合进入更好的班级,或许会在原本松散的学习氛围中逐渐沉沦,错失升学的阶梯,更遑论走进大学校园。毕竟小学时,我们班上有好几位苗族姑娘,她们的成绩远胜于我,可最终踏入高中校园的,却只剩我一人。

|大四杭州实习,也为后来的教育事业埋下种子

正是那一刻,我深切体会到,环境于懵懂少年而言,恰似土壤之于幼苗——它悄无声息地滋养或消磨着潜力,在不知不觉中铺就截然不同的人生轨迹。

初中那次调班经历,如同一颗种子在我心中埋下对环境力量的深刻认知。从原本松散的班级进入学风更浓的集体后,我亲眼见证了目标感的感染力、学习氛围的驱动力如何重塑个体轨迹——曾经模糊的升学目标变得清晰,被动的学习状态转为主动,那些课间讨论难题的身影、深夜灯下刷题的坚持,潜移默化中推着我向更高的平台靠近。

也是从那时起,我笃定:若想叩开大学之门,高中阶段能否进入一个向上的班级,将是至关重要的一环,所以我高中也努力让自己一直在文科快班。确实,农民家庭的孩子也只有成绩优异才能被老师重视,所以我也很庆幸,一路遇到了好老师。

|参加大学生精英思维集训营

后来,七年英语教培的工作经历,更让我对这份认知有了更立体的体会。无数个夜晚,我见过家长们带着疲惫却坚定的眼神来沟通孩子的学习规划:他们会细致对比不同学校的升学率,反复打听班级的师资配置,甚至为了一个优质班级的名额辗转奔走。

起初我以为这只是对“名校”“尖子班”的盲目追逐,直到听多了他们的心声——“孩子容易受环境影响,身边都是想学习的同学,他才不会掉队”“好班级的老师更懂怎么带孩子冲刺,我们做家长的,能帮的就是给孩子搭个好台子”——我才真正理解,这份迫切背后,是成年人历经生活沉淀后,对“环境塑造人”最朴素也最恳切的认知。

|大学毕业

优质的班级与学校,从来不只是硬件的堆砌或名声的加持,而是汇聚了更明确的成长导向、更积极的同伴影响与更专业的引导力量。就像当年的我在调班后被唤醒的内驱力,如今的家长们所期盼的,不过是让孩子在最易受影响的年纪,能站在一个更有利于生长的土壤上。这份心情,既是对孩子未来的期许,也是对成长规律最真诚的敬畏。这也不禁让我感叹我们很多苗族孩子的教育现状。

三

家庭观念与教育信息的不对称,苗族孩子的升学率偏低

回到家乡投身英语教培的七年间,我深切感受到这种信息差的刺痛——身边不少亲戚朋友不仅从未听说过培训班,甚至对“英语培训”的概念全然陌生。他们对教育的认知,仍停留在“把孩子送进学校便万事大吉”的层面,对孩子的学业结果持“顺其自然”的态度。

|为二年级小朋友做英语演讲赛前指导

然而,就在这样的信息壁垒背后,外部世界的孩子们早已通过系统的培训悄然积累着优势。英语与数学作为学业中最易拉开差距的学科,尤其凸显了早期规划的重要性。

那些从小接受系统英语学习的孩子,在初中、高中阶段往往能轻松应对更复杂的知识体系,而我们的许多苗族孩子,却因小学阶段缺乏基础铺垫,到了初中便在英语学科上逐渐掉队。每年初中毕业择校时,因英语成绩不佳而错失更好升学机会的苗族孩子不在少数,这绝非个例,而是信息差造成的普遍困境。

|在外贸公司做翻译下厂看样衣

教育的落后从来不是单一因素的结果,环境与信息闭塞带来的认知局限,让我们的孩子在起跑线上就已处于劣势。打破这种信息差,让更多苗族家长意识到早期学科启蒙的重要性,尤其是英语和数学的系统学习对长远学业的关键作用,或许才能让我们苗族的孩子们,不再重蹈我们这代人因信息滞后而错失机会的覆辙。

四

从被照亮到成为光,是教育最动人的循环

民族的落后从未让我对自身的民族身份有过丝毫动摇,反而那份深植于心的民族情感,始终推动着我,要为我们的苗族同胞做些什么。正是这份执念,支撑着我成立了“蒙Kids伴读成长营”。

七年的教培经历与多次苗族孩子教育现状调研让我明白,家乡的许多苗族家庭并非不愿为孩子的教育付出,而是常常困于经济压力与时间成本——在不稳定的家庭收入情况下,他们或许拿不出额外的钱送孩子上培训班系统学习,也难以承担每天在路途上耗费的大量时间。

而“蒙Kids伴读成长营”的初心,就是想打破这些现实的限制:通过更贴合苗族孩子实际的模式,让父母们不必再为经济拮据而懊悔没能给孩子争取机会,也不用再为路上来回奔波而焦虑,同时我也会在线引导、督促、检验孩子的学习成果。

|昆明学习蒙氏为英语启蒙课程做准备

我深知自己的力量或许微不足道,但总要有人迈出这一步。能让更多苗族孩子在成长的关键期获得应有的助力,让他们不必再因信息闭塞、资源匮乏而错失机会,便是我能为民族教育做的最踏实的事。而教育就像苗族的银饰,被一代代人擦拭,定会闪耀出更耀眼的光芒。

有人说,现在的出路有千万条,何必困在书本里。可对那些世代与土地为伴,常年背井离乡去厂里打工,家庭收入也不稳定的家庭来说,读书不是选择题,而是能让孩子站在自己肩膀上去看更美好世界,去接触优质圈子,甚至改写家族命运的机会。

十六年的求学生涯和七年英语教培生涯里,我见过有人靠手艺走出大山,有人凭胆识闯出天地,但更多的普通孩子,还是沿着读书这条路,一步步改变命运,就像那个曾在二层次班里迷茫的我,那个被0.5分逼到绝境的我,最终在书本里找到了力量。这不是说读书能解决所有问题,而是它能给你面对问题的底气——就像苗族人世代相传的歌谣,总能在困境中给予力量。

|和志同道合的朋友相约花山节

此刻还在校园里苦读,还在为自己的梦想坚持的苗族孩子,我相信,你们中或许有人会成为医生,有人会成为警察,有人会成为企业家,也有人会像我一样,回到家乡成为一名平凡而普通的老师,但无论走向何方,那段埋首苦读的时光,终将成为你们生命里最珍贵的底色。

因为我们都明白,读书不是唯一的出路,却是普通家庭的孩子,能抓住的最实在的希望。特别是女孩子,唯有接受教育,才能掌握自己的命运。

我大学接触的思维培训老师说过这句话,我想送给我们的苗族女孩子,“一个受过教育的妈妈,才是家族里最好的祖宗”,毕竟受过教育的女性,可以影响三代人的教育观念。如果你还在迷茫,希望你能细品这句话。学习的苦,学习的孤独,就像苗寨夜晚的星空,总有一颗星,是为努力奔跑的人而亮。

马琼

马琼,1995年9月出生于云南省红河州蒙自市。2014年考入温州大学英语专业,2018年回到家乡全身投入英语教培工作,2025年成立了自己的蒙Kids伴读成长营,希望用自己的绵薄之力为苗家孩子升学助力!

苗族青年说,为民族发声

从十六年的艰难求学路,到三尺讲台的七年光阴,再到现在回归民族,苗家姑娘马琼的经历,让人热泪盈眶。

从“差班”到讲台,回望成长,马琼如今沉淀下的,是一个愈发清晰的信念:要让苗岭的孩子,也能拥有平等的教育之光。

|马琼在文山花山节做主持

这份信念,源自土地的嘱托:苗家父辈指尖的泥土与面对陌生字符的窘迫,母亲在田埂间终其一生的辛劳,是家族无声的呐喊。一句“好好读书,别再当农民”,是贫瘠岁月里最沉重的希望。不被重男轻女束缚的爱,是支撑着她走出大山的铠甲。

这份信念,刻着0.5分的烙印:小升初那0.5分的差距,曾将她推入“差班”的嘈杂与迷惘,目睹聪慧的苗族姑娘因早婚黯然离场。一次偶然调班,寂静晚自习的沙沙笔声、同学解题的多种思路、老师“理解记忆”的叮咛,如同光照进裂缝。环境,这无声的土壤,悄然塑造着幼苗的命运。正因为这份经历,她更深知,环境对于大山孩子成长的重要性。

这份信念,痛感于信息的鸿沟:任教七年,她目睹了太多苗族家庭对“培训班”的陌生,对“顺其自然”的无奈。当外界的孩子们在系统学习中积累优势,苗家的孩子却因英语、数学基础的薄弱,在初中便早早掉队,错失良机。信息闭塞,是看不见的起跑线落差。

|参加民族文化活动

于是,她将这份信念化为手中的灯盏:“蒙Kids伴读成长营”应运而生。它是马琼对现实困境的微小回应——让经济与路途不再成为苗族孩子求知的阻碍,用贴合实际的方式,在线守护他们的成长,弥补信息差,播撒希望。

十六载求学,七年执教,她见过无数普通孩子,正是沿着书本铺就的路,一步步改写命运的剧本。对世代耕耘土地、辗转打工维生的家庭,读书不是选择题,是让孩子站上肩膀看世界的唯一阶梯。

读书,从来不是唯一的出路,但它确是普通孩子,特别是苗家女儿,能抓住的最实在、最滚烫的希望。 那山巅的星光,永远为奔跑者而亮。