“15名巨婴,害了14.6万考生”,贵州高考误报事件升温,令人心酸

2025年的高考报名季注定不平静,只是谁也没有想到,今年居然出现了这么大的乌龙事件——贵州十几名考取六百多分的高分考生经历了一场志愿填报噩梦。

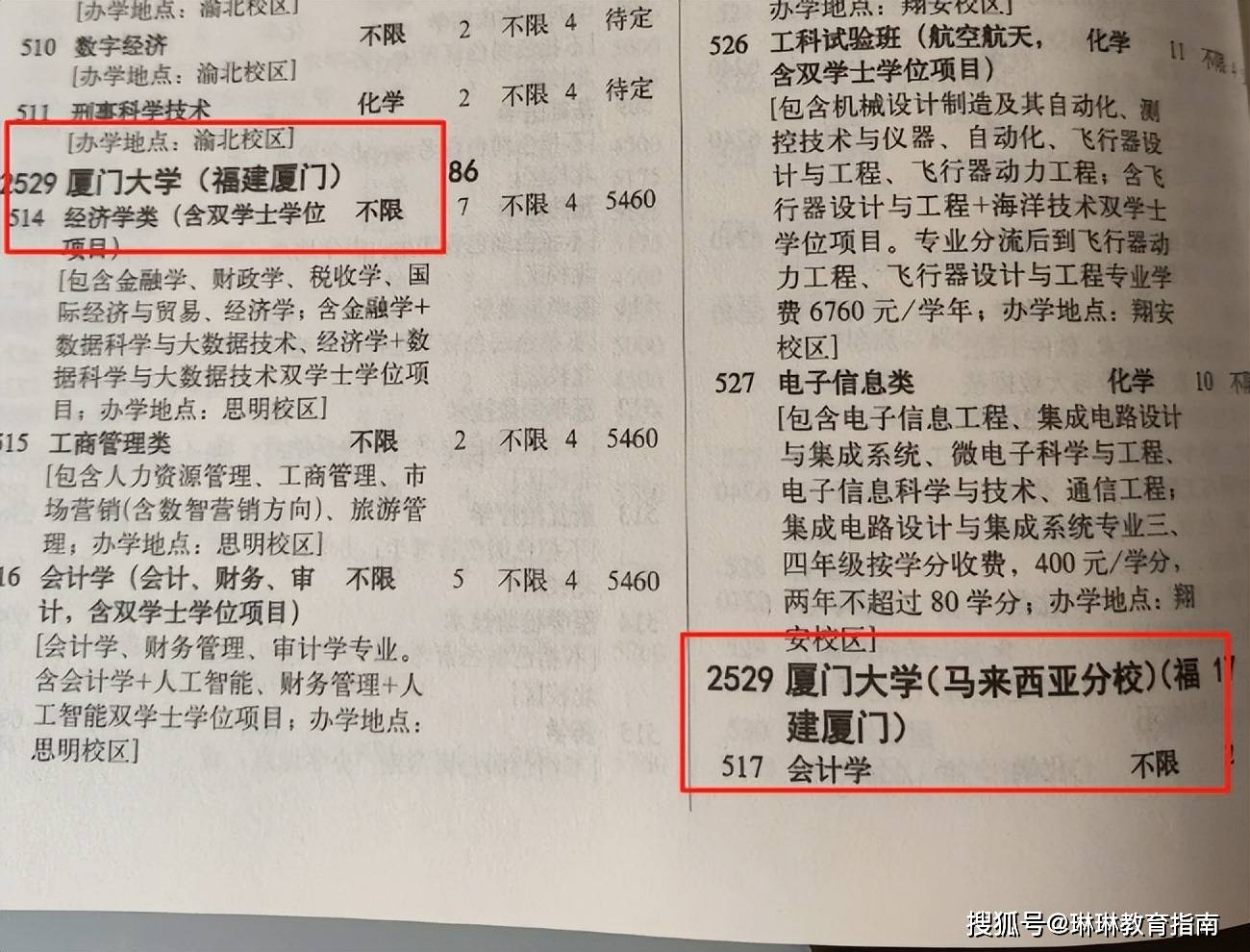

他们原本以为自己被厦门大学录取,可拿到通知书才发现,自己即将前往万里之外的厦门大学马来西亚分校就读。

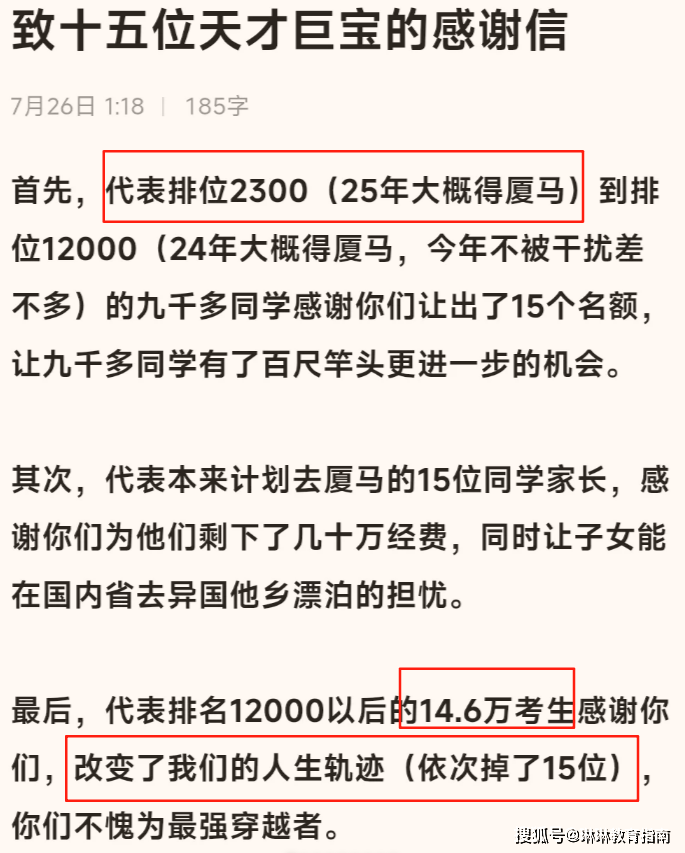

一时间网上舆论四起,有人斥责这15名考生是“巨婴”,无形之中害了14.6万名考生的名次受到影响;也有人把错误归结于考试院,认为是考试院的工作失误才捅了这么大的娄子,而随着贵州高考误报事件的不断升温,令人心酸的一幕也终于发生了。

贵州高考误报事件升温,十几名考生的失误,结局令人心酸

要知道这所谓的“厦门大学马来西亚分校”,不仅学校的地理位置截然不同,就连学费也是天差地别。厦门大学本部学费每年仅需几千元人民币,而马来西亚分校一年学费高达四万五千元,再加上生活费总花销轻松破十万。

对于大多数普通家庭而言,这笔支出几乎无法承受,这十几名600多分的考生也由此陷入了两难的抉择——要么咬牙前往马来西亚分校就读,要么选择复读再战高考。

可复读一年的代价太大了,不是所有家庭都能承受的,更何况这背后的风险也是难以预估的,因此在事件持续升温的过程中,仍有不少考生在坚持发声,希望能有一个更加妥善的处理方式。

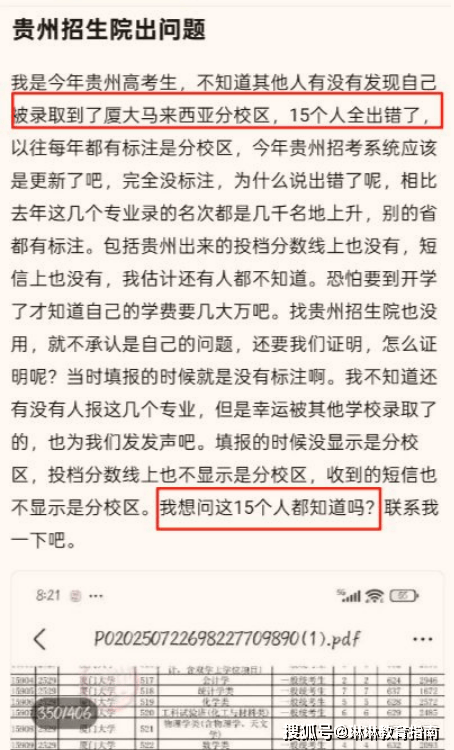

有误报的考生承认,自己在填报志愿时没有认真核对《招生专业目录》中的说明,但更大的问题还是出现在志愿填报系统上。

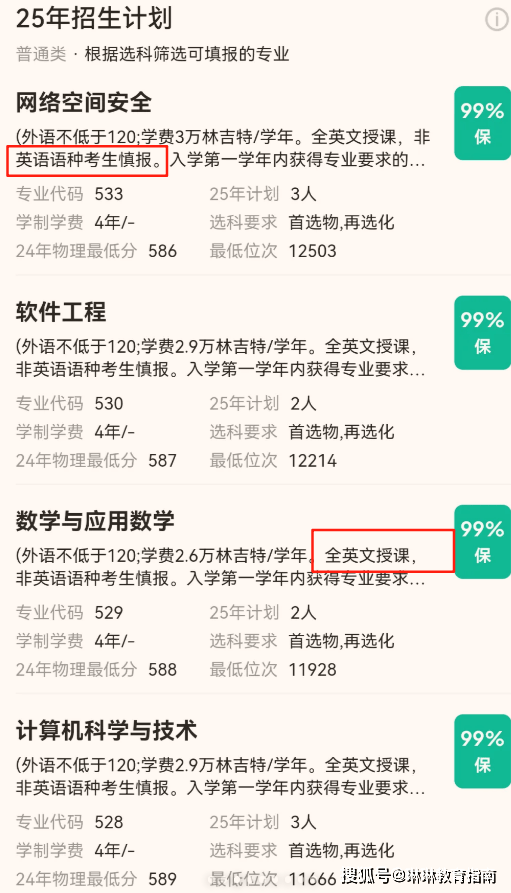

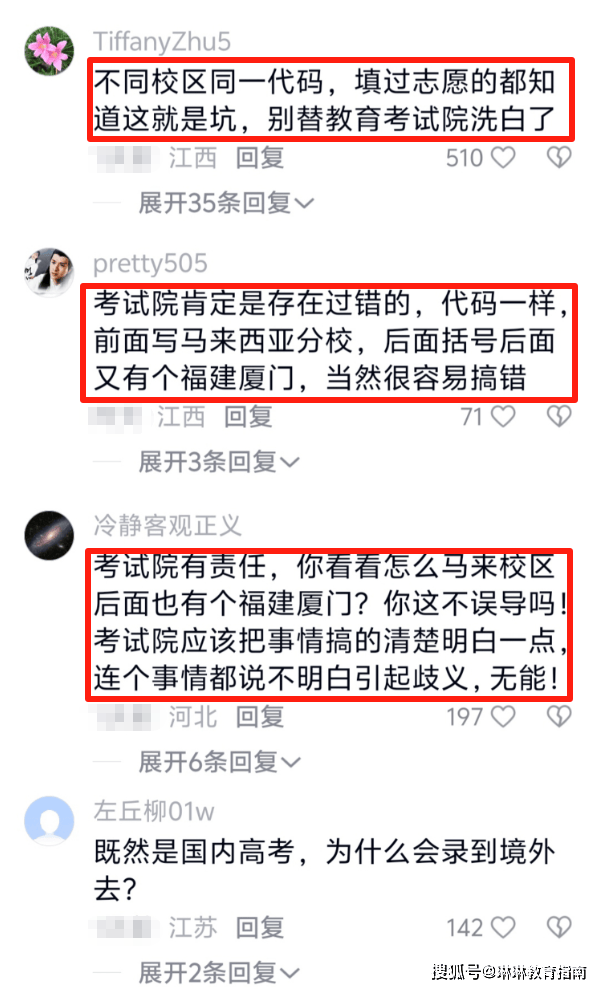

系统针对国内分校,如山东大学威海分校、东北大学秦皇岛分校等,都有单独列出,让考生选择“威海”或“秦皇岛”所在地区,但对海外校区如厦门大学马来西亚分校却没有特别标注。

这也导致考生在操作系统时根本看不到任何关于“马来西亚”或“海外”的文字提示,很容易误以为这只是本部的一个普通专业,这种信息提示的缺失直接导致了考生的误填。

很显然,多数考生还是坚持认为,是志愿填报系统设计的不人性化,导致了这十几名考生报错了志愿,也间接害了14.6万名考生位次受到影响。

志愿填报环节,是高考教育公平的关键延续

在高考填报志愿期间,考生普遍承受巨大压力,时间紧迫,许多人习惯使用系统的“地理位置筛选”功能查找学校,这种操作习惯也间接导致了这场乌龙事件的发生。

但网友们对此的态度却两极分化,有人认为这些考生是“巨婴”,自己填报不谨慎,活该承担后果;也有人指出系统设计存在明显缺陷,应该承担一部分的责任。

毕竟这件事的影响范围远超15名直接受害者,还波及了原本想去马来西亚分校却因名额被占而落选的学生,以及排名在12000名之后的14.6万名考生,他们的排名因此全部下滑了15个档位。

客观来讲,志愿填报系统应该为考生提供清晰、直观的信息,特别是对涉及海外学习、高额学费等重大决策因素的内容更应明确标注。可如今事情已成定局,即便这十几名考生再怎么喊冤,也改变不了误报的结局。

其他学校也不会因为这件事就为这十几名考生开通额外的“录取通道”,事情发展到这里已经没有转圜的余地了,据记者采访得知,已经有十几个考生决定复读,这令人心酸的一幕还是发生了。

十几年寒窗苦读,最终因系统设计缺陷而被迫改变人生轨迹,这种结果令人心酸。高考志愿填报的重要性不言而喻,有如此惨痛的教训已经发生,学校和教育局部门理应敲响警钟,加强这方面的指导工作,提供更系统、更全面的填报指导,帮助考生避免类似失误。

高考是中国教育公平的重要体现,而志愿填报则是这种公平延续的关键环节。如果在这一环节出现了可避免的系统性失误,考生和家长对相关负责部门提出改进要求也是合情合理的,而不应将全部责任归咎于考生的“粗心大意”。

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)