多地普高学位吃紧、民办中学爆冷:家长不愿为“溢价”买单了?

新学期临近,各大高中的录取情况也已经公布。

然而,与往年不同的是,今年许多学生家长惊讶发现,那些曾经一位难求、门槛高昂的民办高中,今年却招不满学生了。

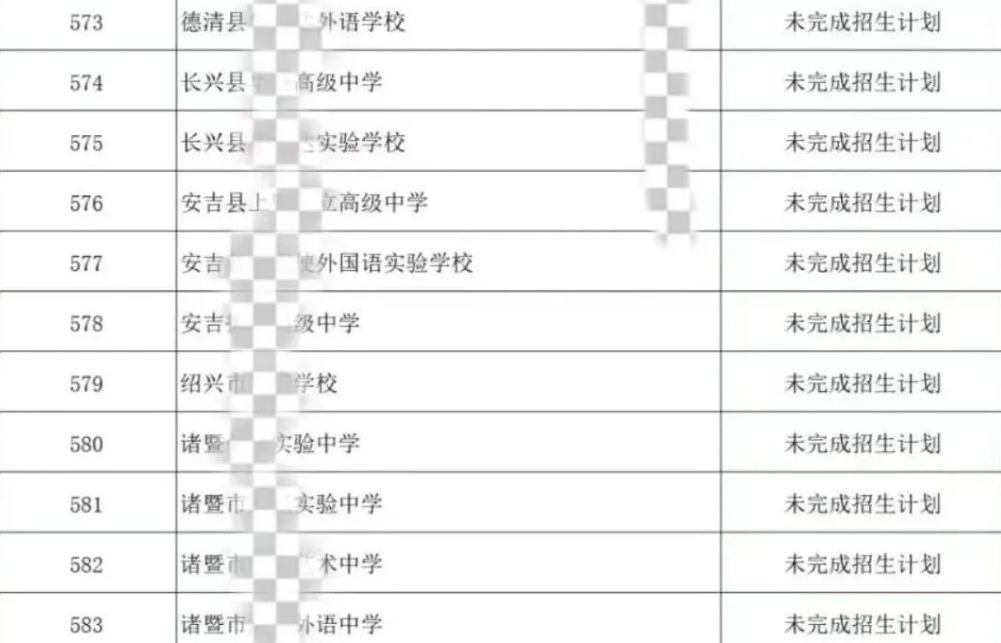

在杭州,近半数民办高中未完成招生计划。

图源网络

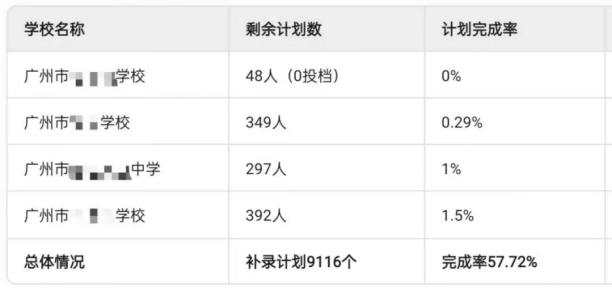

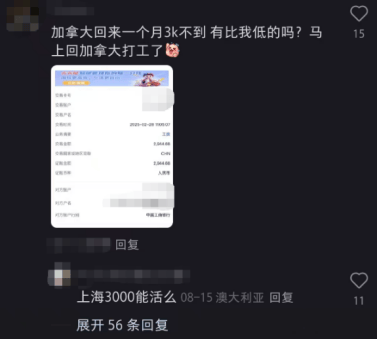

在广州,42所民办普通高中集体进入补录环节,其中4所学校的录取人数甚至不足10%。

与此同时,民办初中的报名人数也在大幅下滑,曾经过热的中外合作办学项目,今年更是成了招生的“重灾区”。

曾几何时,民办学校还是“优质教育”的代名词,是小班教学、全封闭管理、高升学率的保障,是无数中产家庭挤破头也想将孩子送进去的地方。

为何如今形势陡然逆转?

这背后,究竟是家长们暂时“捂紧钱包”,还是因为教育公平红线下民办招生受限?

这场民办高中的“招生寒冬”,又能否让我们洞见中国教育未来的更多可能?

1

民办中学,全面遇冷

曾经象征“精英教育”的民办高中,如今却频频传出招生困难的消息。

从杭州到广州,从南宁到南昌,多地民办高中招生计划完成率不足50%,甚至有个别学校在补录阶段仍无人问津。

NO.1

民办高中普班、中外合作项目凉了?

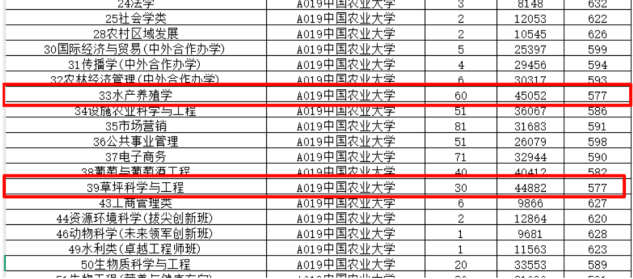

在广东佛山,今年全市普通高中的招生计划是59964人,其中,民办高中学校招生计划是18563人。

而今年佛山高中9062个补录名额中,公办高中学位仅占72个,民办高中学位达到8990个。

然而,经过补录,当地民办高中的整体招生情况仍然不理想。

比普通班招生难更具象征意义的,是中外合作办学项目的“爆冷”。

过去,这些项目以其“国际化课程”、“无缝对接海外名校”的光环,成为民办学校收费金字塔的顶端,是不少家长期待孩子绕过高考独木桥的“捷径”。

但今年,它们却成了家长首先抛弃的对象。

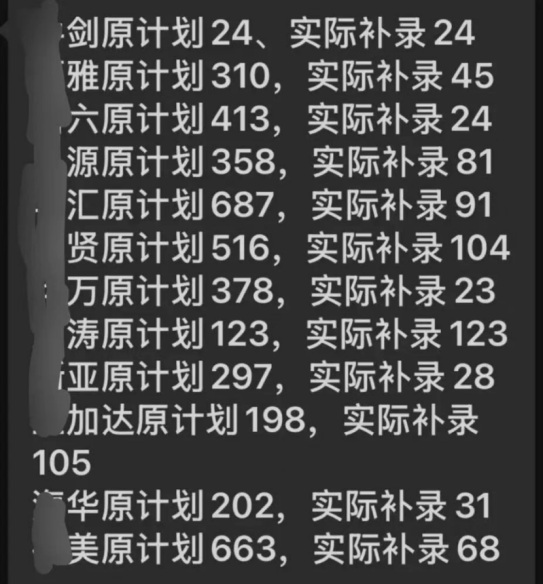

据悉,从去年开始,广州中外合办项目的录取率便突破新低,到了今年,补录数量更是从947飙升到1473,连续两年都遭遇滑铁卢。

图源网络

许多我们耳熟能详的“老牌民校”,今年也不得不放下身段,将录取分数线一降再降,甚至跌破当地普高的最低控制线,只为填满名额。

比如广州某学校统一批+补录0人录取,48个计划全落空;另一学校350个计划仅录取1人,完成率0.29%。

图源网络

NO.2

民办初中、小学同样遇冷,

寒意已蔓延至基础教育全段

民办高中的“招生寒冬”并非孤立事件,其寒意早已向下蔓延至初中阶段。

例如广州义务教育阶段的民办学校,招生人数已经连跌6年。

民小招生计划从2020年的71879个,暴跌至2025年的42862个。

公办初中增加350个班额,报名民办初中的人数却减少3459个,跌幅近10%。

6年来,广州民办初中学位减少10373个,报名人数减少15377人。

而广州中考正录阶段,超六成民办没录满,17所学校招生不足一半,其中4所招生不足10%。

图源网络

不仅广州,在上海,以往民办初中招生火爆到需要“摇号”甚至“秒光”的场面,今年已大为减少。

曾经一位难求的“顶流”民初,也开始面临报名人数不及预期的现实。

而民办小学、初中与高中同时遇冷背后,是一个无法忽视的趋势——中国家庭的教育选择逻辑,正在全面重构。

家长们的焦虑点,正从“不惜一切代价挤进名校”转向“寻找最适合、最理性的教育路径”。

2

为什么家长不再为民办教育买单?

民办教育曾凭借“高升学率”“小班教学”“全封闭管理”等标签吸引中产家庭。

如今,家长的选择愈发理性,教育投入的“性价比”成为核心考量。

NO.1

高学费撞上“教育理性消费”时代

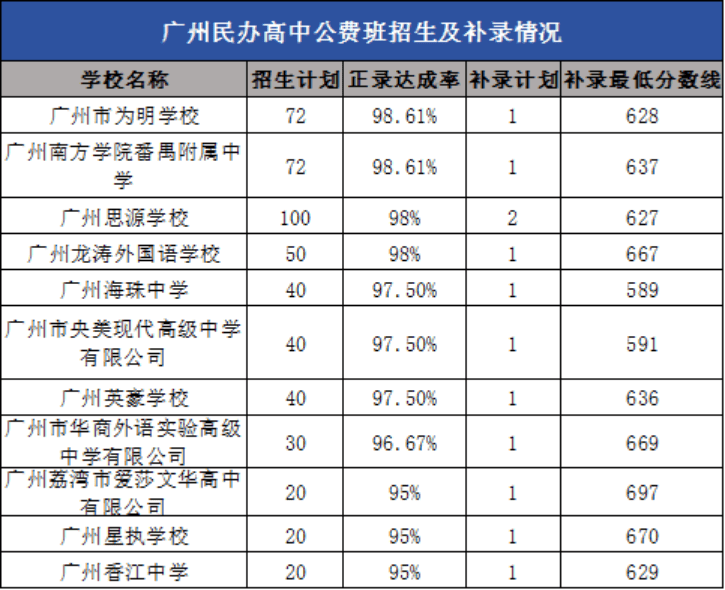

“不是不想供,是真供不起了。”这句话在今年许多城市的家长群里引发了共鸣。

以往民办高中一年三五万的学费大部分家庭还能承受,但如今,这个数字已水涨船高。

多地民办普高的学费加住宿费总和普遍超过十万,甚至直逼二十万一年。

请注意,这常常是“每学期”而非“每年”的价格。

有家长粗略算了一笔账:三年高中下来,仅学费和住宿费就可能高达三四十万元,这还不包括生活费、补课费和各种活动支出。

这笔投入,对于任何一个家庭而言都绝非小数。

而当下,在经济增速放缓、互联网等行业裁员潮蔓延的宏观背景下,家庭资产缩水,对未来收入的预期变得不确定,使得教育这项长期且巨额的投资,成为了首要的重新评估对象。

图源网络

家长们的决策模式也随之发生了根本转变。他们不再被“豪华宿舍”、“海归名师”等宣传话术轻易打动,而是开始拿起计算器,冷静地算一笔教育的“投入产出比”:

多花这二三十万,我的孩子最终的高考成绩能比在公办高中提升多少?

这点提升,是否值得如此巨大的额外付出?

曾经,民办高中的“国际部”或“中外合作项目”是吸引众多家庭的关键筹码。

然而,随着回国留学生越来越多,海外学历不再稀有,用人单位也变得越来越“挑剔”。

有些家长无奈地发现,孩子留学回来,找工作反而拼不过国内重点院校的毕业生——可投入的钱,却是实打实的巨额支出。

图源网络

所以说,民办中学普班和中外合作项目遇冷,背后其实是家长变了。

他们不再为光环买单,而是更谨慎、更务实。

NO.2

公办扩招 + 职教改革,“平替”多了

民办高中今日的“冷清”,恰恰反衬出公办教育供给侧的“热闹”。

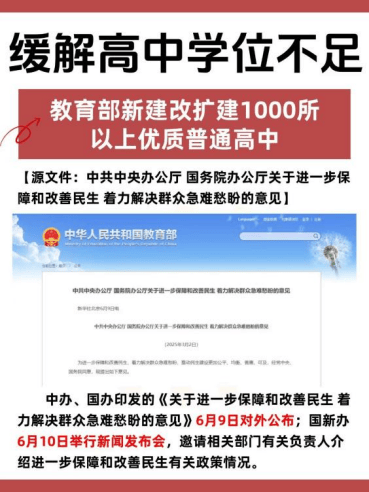

这几年,为了缓解很多家庭的“普职分流”焦虑,国家积极推动中考制度改革,还发布了重磅文件《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》。

图源网络

如今,各地都在不断增加公办普通高中的学位。

这意味着,过去民办高中所依赖的“公办学位紧缺”的优势,正在快速消失。

并且,随着越来越多城市开始推行“公民同招”(公办学校与民办学校同步开展登记报名、招生录取及学籍注册)政策,此前民办中学违规“掐尖”招生被限制,民办中学的“升学率”优势也不复存在。

更具颠覆性的变化,来自职业教育的全面崛起与改革。

“中职—高职—本科”的贯通路径越来越顺畅,特别是像“中本贯通”(3+4)、“中高职贯通”(3+2)这些模式,给中考孩子和家长提供了非常吸引人的新选择。

它们让孩子在中考后,就能大致锁定未来的本科或高职方向,不必再全部挤向高考那座“独木桥”。

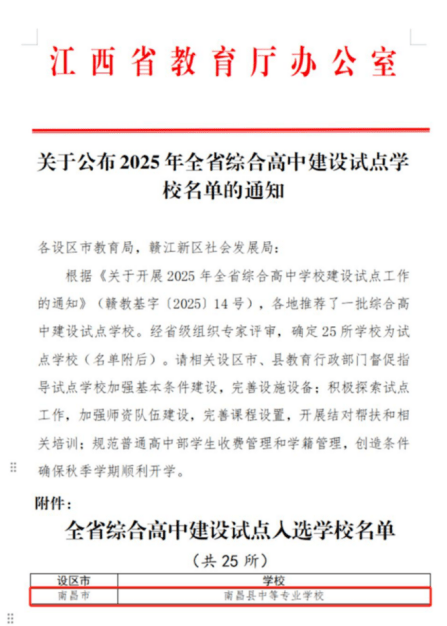

比如江西就有25所综合高中试点“双轨制”:

学生刚入学先按普通高中的课程上课,等到高一结束时,可以根据自己的实际情况,自由选择是走普通高考的学术路线,还是通过职教高考走技能成才之路。

图源网络

这种“进退皆可、灵活自主”的模式,比起民办高中那种单一、高成本的普通高考路径,显然更贴心、也更划算。

不仅如此,国家也在大力推进职业本科教育。

很多刚过民办本科线的高考生,现在更倾向选择学费更低、就业更明确的职业本科专业。

这一点,也从升学的“出口”反向影响了家长的选择——即便读了民办高中,未来仍可能和职教孩子在同一赛道竞争。

那为什么不从一开始,就选一条更经济、更直接的路呢?

总之,当一条又宽又稳的新路出现时,那条又窄又贵的旧路,自然就不再是唯一的选择了。

3

教育的关键

不在于“公办”还是“民办”

招生遇冷不是某类学校的问题,而是整个教育系统正在经历价值重构。

公民办教育都应回归本质:教育是人学,不是升学学。

NO.1

民办公费班成“香饽饽”

就在不少民办高中为招不满学生而发愁的时候,有一类特别的班级却悄悄成了家长眼中的香饽饽。

为促进教育公平,越来越多城市开始将当地升学率相对较差的公办中学,纳入由名校成立的教育集团管理中。

这就是民办公费班。

和普通民办班动不动一年十几万的学费不同,公费班的孩子能享受民办学校的小班教学、贴心管理、丰富设施,但学费却和公办学校差不多。

简单来说,就是“公办的价格,民办的体验”。

也正因如此,今年这类班级报名异常火爆,录取竞争激烈,中签率非常低,和本校自费班的冷清场面形成了强烈反差。

图源网络

公费班的热度,恰恰照出了当下家长心里最真实的想法:

家长不是不愿意为教育花钱,而是不愿意为“溢价”买单。只要你能拿出清晰、可靠的教育服务,家长依然愿意选择你。

教育的未来,不属于“最贵”的,而属于“最值”的。

NO.2

公办并非“高枕无忧”

民办高中的招生困境,绝非民办体系独有的“危机”。

今年,某些传统“985”高校的专项招生计划居然首次出现了“断档”或分数线大幅下滑。

图源网络

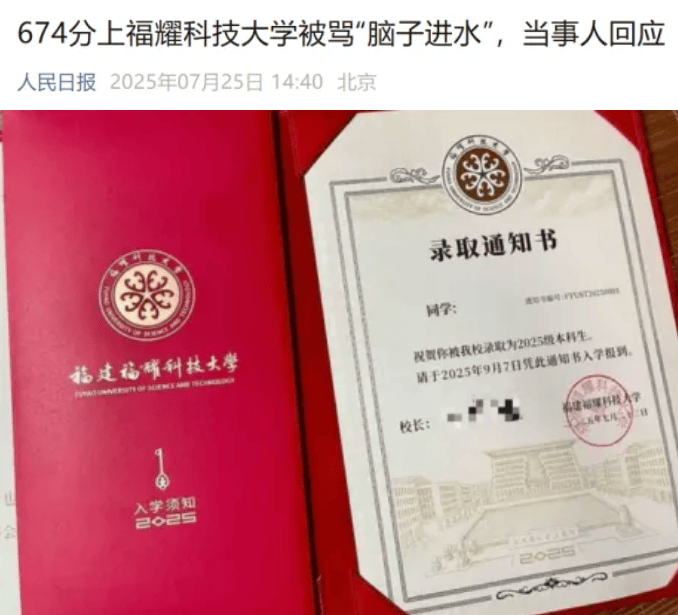

相反,一批办学特色鲜明、定位清晰的新型民办大学——比如福耀科技大学、西湖大学等,却关注度大涨、分数线不降反升,甚至吸引了不少原本能进传统名校的学生踊跃报考。

图源网络

这种“冷热反转”的背后,其实是一套相似的逻辑在不同学段重演:

社会和市场正在逐渐褪去对“名校光环”的盲目崇拜,转而对教育的实质价值提出更严格的要求。

家长和学生们开始用极其现实的眼光审视一所大学:

你的专业设置是否紧跟产业发展?

你的培养模式是否还停留在“流水线”教育?

你能为我孩子的就业和未来发展提供什么确定性?

不少新型民办大学背靠行业龙头,比如福耀科技大学有深厚的制造业背景,强调“产学研”深度融合,甚至一入学就有进入企业实践的通道。

这种和未来职业的强关联,给了家庭更强的信任感。

图源网络

公办学校固然有历史、有资源、有政策支持,但如果因此停滞不前,跟不上社会对“创新人才”的新定义,同样会面临吸引力下降的挑战。

这也为包括民办高中在内的基础教育敲响了警钟——今天的初中生家长,就是明天的高考生家长。

他们在中学阶段就已经形成的择校观念,也一定会延续到未来的大学选择中。

在这场教育理念重塑的时代,公办与民办学校之间并非要争个你输我赢,而是应当彼此借力、融合发展。

对于民办学校来说,是时候跳出依赖“抢生源+高收费”的传统生存模式了。

民办校真正的优势在于“灵活”和“精细”。

就是真正关注每一个学生的差异与情感需求,提供公办学校较难实现的小班化、个性化成长辅导。

比如最近大家热议的上海浦东新区三桥小学,虽然仅有5个班级22名学生,却配备了23名专职教师。

还可以借鉴福耀科技大学等新型大学的思路,集中资源打造有影响力的特色。

图源网络

而对于公办学校来说,也同样不能放松警惕、安于现状。

比如,可以尝试分层走班、项目式学习、跨学科融合等灵活的教学组织形式。重点培养学生的思维能力和解决真实问题的素养,减少“一刀切、流水线”式的教育弊端。

说到底,未来能够赢得家长和学生信任的,绝不是学校的“公办”或“民办”标签,而在于:

它能不能提供真正有价值的教育。

参考资料:

[1]中国新周刊-民办中学,不“香”了?

[2]长江思享号-比民办高校更贵的民办高中,2025年多地招生遇冷!

[3]新校长传媒-民办学校面临生存危机,未来的路该如何走?

[4]四环青年-小学22名学生配23名老师,小班化教学时代要来了?