2025秋浙教版初中七年级数学上册电子课本(高清PDF版可打印)

浙教版七年级数学(上册) 电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了浙教版七年级语文(上册) 新教材电子书教材的全部内容,以高清图片的形式呈现给大家,希望能够提高大家的学习效率。

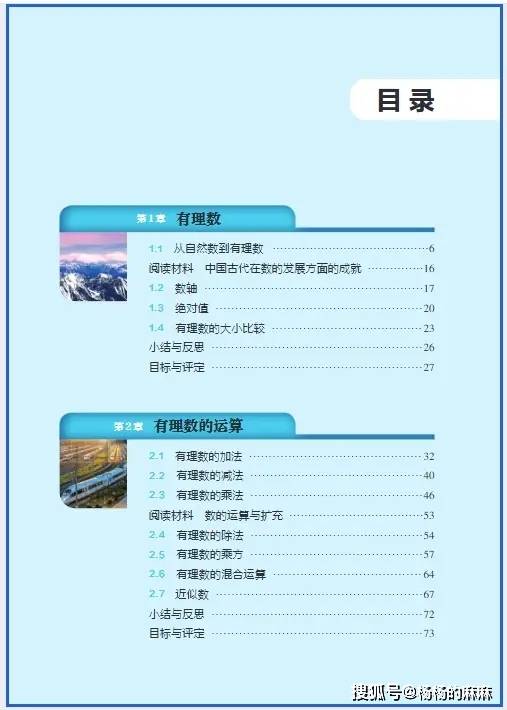

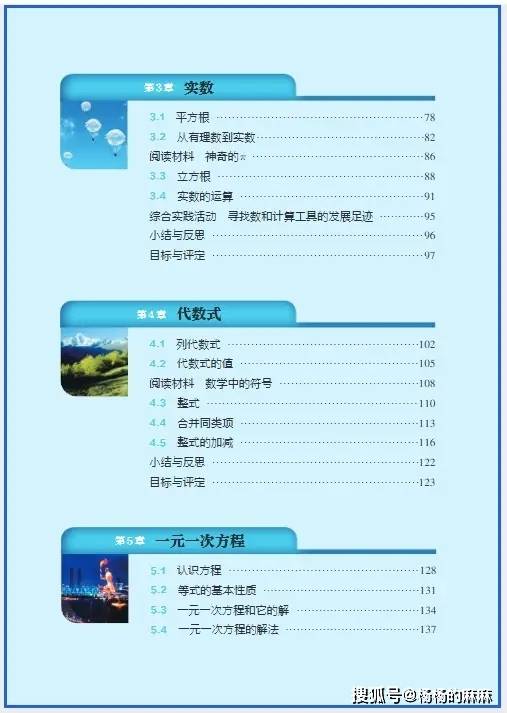

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

数学思维并非与生俱来的能力,而是通过 “针对性训练、深度思考、生活应用” 逐步构建的核心素养,其关键在于培养 “逻辑推理的严谨性、抽象建模的转化力、发散创新的灵活性、精准计算的熟练度”。以下从 “训练核心原则、四大能力专项方法、分学段重点方向” 三个维度,提供可落地的数学思维培养方案,适用于各学段学生循序渐进提升。

一、数学思维训练的核心原则:摒弃 “机械记忆”,聚焦 “本质理解”

数学思维的核心是 “用数学视角分析问题、用数学方法解决问题”,训练时需规避 “盲目刷题、死记公式” 的误区,遵循以下四大原则:

- “深度思考” 优先于 “数量积累”

不追求短时间内完成大量题目,而是每道题后进行 “三重追问”:① 这道题的核心考点是什么?② 解题步骤的逻辑依据是什么?③ 若改变其中一个条件,解法会如何调整?通过追问深化对题目本质的理解,避免 “做过就忘”。

- “推导过程” 重于 “结果对错”

关注解题时的 “逻辑链条完整性”,而非仅关注答案是否正确。例如解答应用题时,需清晰说明 “第一步为何求总量(依据题目中的‘总费用’需求)、第二步为何用除法(依据‘单价 = 总价 ÷ 数量’的关系)”,确保每一步都有明确依据。

- “生活联结” 助力 “抽象理解”

将抽象的数学概念、公式与生活场景结合,让学生感知 “数学有用、数学可感”。比如用 “切披萨分 8 块” 理解分数 “1/8”,用 “超市货架分层摆放商品” 理解 “立体图形的层数与总数关系”,用 “规划上学路线(哪条路更近)” 理解 “线段公理(两点之间线段最短)”。

- “主动反思” 替代 “被动纠错”

建立 “错题反思本”,重点记录 “错误类型(概念混淆 / 逻辑断层 / 细节疏漏)”“错误原因分析”“正确思路推导”,而非简单抄题。例如因 “混淆三角形中线与角平分线概念” 出错,需在反思本上画出两种线段的示意图,标注定义差异,避免再次混淆。

二、四大核心数学思维的专项训练方法

1. 逻辑推理能力:从 “因果对应” 到 “链条闭环”

逻辑推理是数学思维的 “骨架”,分为 “演绎推理(从一般到特殊,如‘平行四边形对边平行→菱形对边平行’)” 与 “归纳推理(从特殊到一般,如‘通过多个直角三角形内角和测量,总结直角三角形内角和为 180°’)”,训练需兼顾两种推理形式:

- “讲题复盘” 训练:完成题目后,尝试 “脱稿向他人讲解解题过程”,要求清晰说明 “每一步的已知条件是什么、用到的公式 / 定理是什么、为何选择这种方法”。若讲解时出现卡顿,说明该环节存在逻辑断点,需重新梳理(如讲解 “等腰三角形周长计算” 时,卡顿于 “为何要分‘腰为 5cm’和‘底为 5cm’两种情况”,需补充 “三角形三边关系” 的逻辑依据)。

- “条件变式” 追问:针对已学公式、定理,设计 “条件缺失 / 条件改变” 的追问,检验逻辑严谨性。例如学完 “长方形面积 = 长 × 宽” 后,追问:① 若只知道长方形的长,能求面积吗?(强调 “两个条件缺一不可”);② 若将长方形拉成平行四边形,面积还能用 “长 × 宽” 计算吗?(通过对比图形,理解 “高变化导致面积变化”,深化对公式适用条件的认知)。

- 趣味逻辑闯关:通过 “数字谜(如‘ABCD+DCBA=12321’,推导 A、B、C、D 的值)”“密室逃脱类逻辑题(如‘根据密码锁上的数字规律,破解 4 位密码’)”“排除法推理题(如‘甲、乙、丙三人分别来自北京、上海、广州,根据对话判断每人的籍贯’)”,在趣味场景中训练逻辑分析能力。

2. 抽象建模能力:从 “生活问题” 到 “数学表达”

抽象建模是 “将实际问题转化为数学符号、图形或公式” 的关键能力,是解决应用题、综合题的核心,训练需分 “翻译 — 转化 — 应用” 三步推进:

- “文字→数学” 翻译训练:将应用题的文字描述转化为 “数学语言”(符号、表格、图形),明确已知量、未知量与数量关系。例如:

原题:“学校组织春游,租了 4 辆大巴,每辆坐 35 人,还剩 12 人没上车,参加春游的一共有多少人?”

翻译步骤:① 提取已知量(4 辆大巴、每辆 35 人、剩余 12 人);② 梳理关系(总人数 = 已上车人数 + 剩余人数,已上车人数 = 车辆数 × 每车人数);③ 转化为算式(4×35+12)。

进阶训练:针对 “行程追及问题”,用线段图标注 “追及前两人的距离”“两人速度”“追及时间”,直观呈现 “追及时间 × 速度差 = 初始距离” 的关系。

- “同一模型多场景” 训练:围绕一个核心数学模型,设计不同生活场景的题目,让学生理解模型的通用性。例如以 “总量 = 单量 × 数量” 模型为例:

① 购物场景:“每本笔记本 8 元,买 6 本需要多少元?”(单量 = 单价,数量 = 本数);

② 生产场景:“工厂每天生产 200 个零件,5 天能生产多少个?”(单量 = 日产量,数量 = 天数);

③ 运输场景:“一辆货车每次运 15 吨货物,运 4 次能运多少吨?”(单量 = 单次运量,数量 = 次数)。

通过多场景训练,让学生跳出 “具体场景限制”,聚焦模型本质。

- “复杂问题拆解” 训练:面对多条件、多步骤的复杂问题(如 “含折扣的购物预算问题”“几何与代数结合的综合题”),引导学生用 “分步拆解法”:① 将问题拆分为 “子问题”(如 “先算折后单价→再算购买数量对应的总价→最后对比预算”);② 为每个子问题匹配对应的数学模型(如 “折后单价 = 原价 × 折扣率”“总价 = 折后单价 × 数量”);③ 逐步解决子问题,最终整合答案。

3. 发散创新能力:从 “单一解法” 到 “多元思路”

发散创新能力是数学思维的 “灵活剂”,核心是 “不局限于常规方法,从不同角度切入解题”,避免思维定式,训练可通过 “一题多解、一题多变” 实现:

- “一题多解” 对比训练:针对同一道题,要求用 2 种及以上方法解答,并分析 “每种方法的适用场景、优缺点”,培养 “优化选择” 的意识。例如计算 “25×16”:

方法 1(直接乘法):25×16=400;

方法 2(拆数法):25×(10+6)=25×10+25×6=250+150=400;

方法 3(凑整法):25×16=25×4×4=100×4=400(利用 “25×4=100” 的凑整技巧,更简便);

方法 4(转化法):25×16=5×5×4×4=(5×4)×(5×4)=20×20=400。

通过对比,让学生理解 “凑整法更高效”,同时拓宽解题思路。

- “一题多变” 拓展训练:改变题目中的一个条件或提问方式,观察 “解法的变化”,理解 “条件与解法的关联性”。例如:

原题(基础和差问题):“小明有 20 张卡片,小红有 12 张卡片,小明给小红几张后,两人卡片数量相等?”(解法:先算数量差 20-12=8,再算需给出的数量 8÷2=4);

变式 1(改变已知条件):“小明有 20 张卡片,比小红多 8 张,小明给小红几张后两人相等?”(解法不变,需先通过 “小红数量 = 20-8” 求出小红数量,再算差值);

变式 2(改变提问方式):“小明有 20 张卡片,小红有 12 张卡片,小明给小红几张后,小明比小红多 2 张?”(解法调整:先算目标差值 2,再算需给出的数量 (20-12-2)÷2=3);

通过变式训练,让学生避免 “套公式解题”,学会根据条件调整思路。

- “开放题创作” 训练:让学生围绕一个知识点,自主设计 “开放型题目”(如 “已知长方形的周长是 20 厘米,请设计 3 种不同的长方形,求出它们的面积”),在创作过程中深化对 “周长与面积关系” 的理解,同时培养创新思维。

4. 精准计算能力:从 “熟练运算” 到 “策略优化”

精准计算是数学思维的 “基础保障”,不仅要求 “结果正确”,还需 “方法高效、步骤规范”,训练需兼顾 “熟练度” 与 “策略性”:

- “分层专项” 训练:根据学段特点,设计针对性计算练习:

① 小学低段(1-2 年级):聚焦 “20 以内加减法口算”“表内乘法口诀”,通过 “口算卡片计时练”“趣味闯关游戏(如‘数学飞行棋’,答对才能前进)” 提升熟练度;

② 小学高段(3-6 年级):强化 “多位数乘除法”“分数四则运算”“小数简便运算”,重点训练 “凑整法(如 125×8=1000)”“拆分法(如 3.6×0.5=3.6×(0.4+0.1))” 等技巧;

③ 初中阶段:侧重 “整式运算”“一元一次方程求解”“几何图形边长 / 角度计算”,要求 “写出关键步骤(如去分母、移项)”,避免跳步导致错误。

- “错题归因” 训练:针对计算错误,分类分析原因并制定对策:

① 粗心类(如 “抄错数字”“漏写小数点”):要求 “做题时圈画关键数字、计算后快速验算(如逆运算检验)”;

② 方法类(如 “不会用简便算法导致计算复杂”):通过 “算法对比训练”,掌握高效方法(如 “计算 1.25×3.2×2.5”,用 “1.25×8×0.4×2.5” 凑整,而非直接硬算);

③ 概念类(如 “混淆分数乘法与除法法则”):重新梳理概念,结合实例理解(如 “分数乘法是‘分子乘分子、分母乘分母’,分数除法是‘乘除数的倒数’”,用 “分蛋糕” 实例验证)。

- “限时挑战” 训练:定期开展 “限时计算闯关”(如 “10 分钟内完成 15 道小数四则运算题”),在保证正确率的前提下提升运算速度,同时培养 “时间管理意识”,适应考试中的计算节奏。

三、分学段数学思维训练重点方向

1. 小学低段(1-2 年级):以 “具象思维” 为核心,培养兴趣与基础

- 训练重点:通过实物操作(如小棒、计数器)理解 “数的组成”,通过 “图形分类、简单拼图” 培养空间感知,通过 “一步应用题”(如 “树上有 5 只鸟,飞来 3 只,共几只”)初步建立 “数量关系” 认知;

- 方法建议:多用 “数学绘本(如《数学帮帮忙》)”“数学游戏(如‘凑 10 游戏’‘图形找规律’)”,将训练融入趣味活动,避免枯燥。

2. 小学高段(3-6 年级):从 “具象” 向 “抽象” 过渡,强化逻辑与建模

- 训练重点:通过 “多步骤应用题”(如 “含折扣、税率的购物问题”)训练抽象建模,通过 “几何图形周长 / 面积计算” 培养空间推理,通过 “可能性、统计图表” 初步建立数据分析思维;

- 方法建议:引入 “线段图、表格” 等工具辅助理解,开展 “一题多解” 小组讨论,鼓励学生分享不同思路。

3. 初中阶段(7-9 年级):聚焦 “抽象思维” 与 “综合应用”,提升推理深度

- 训练重点:通过 “几何证明题”(如 “三角形全等、平行线性质证明”)强化逻辑推理,通过 “函数、方程应用题”(如 “行程、工程问题”)深化抽象建模,通过 “跨学科综合题”(如 “数学与物理的运动学结合题”)培养综合应用能力;

- 方法建议:注重 “几何语言规范表达”“解题思路书面化”,定期进行 “错题复盘”,针对薄弱模块(如 “二次函数应用”)开展专项突破。

总结

数学思维的培养是一个 “循序渐进、持续深化” 的过程,核心在于 “理解本质而非记忆表象、主动思考而非被动接受、灵活应用而非机械套用”。无论是低年级的兴趣启蒙,还是初高中的能力进阶,都需遵循 “符合认知规律、贴合生活实际、注重方法引导” 的原则,让学生在训练中逐步体会数学的逻辑性、严谨性与实用性,最终形成可持续发展的数学思维素养。