2025大学排名大洗牌,高校排位赛规则突变,16所纯211为何能逆袭上位

传统的“985工程”高校依然占据榜单主流,但一个显著的变化是,16所非985的“纯211”工程大学和3所“双一流”建设高校强势入围,而2所老牌985高校则跌出前50强。

这一变动清晰地传递出一个信号:在高等教育的竞争中,固化的“身份标签”正在被打破,学科的精准优势和专业的就业前景,正成为决定高校排名的更关键因素。

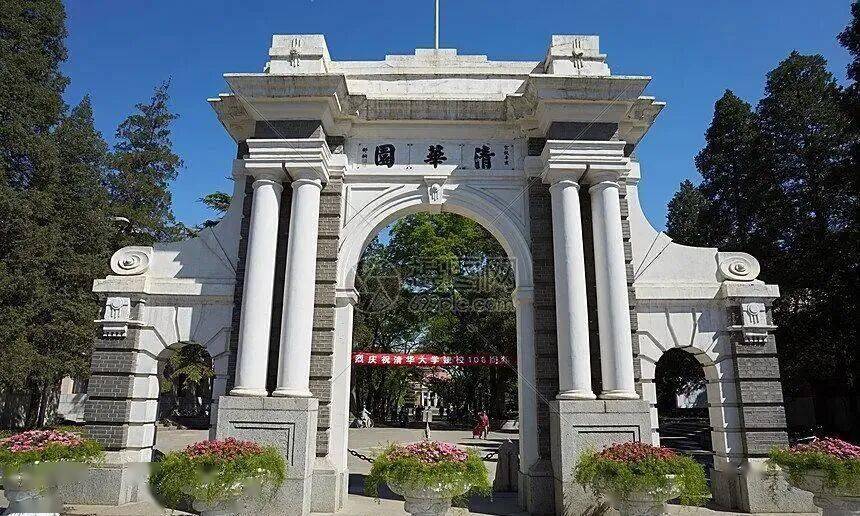

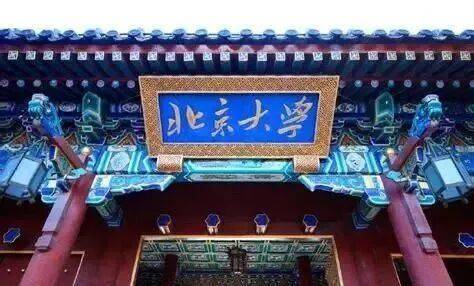

从榜单的整体结构看,清华大学和北京大学继续稳坐头两把交椅,构成了中国高校的“第一梯队”。

浙江大学凭借其庞大的学科规模和强劲的工科实力,牢牢占据第三的位置,与复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学共同组成了实力超群的“华东五校”,占据了榜单第3至第7名。

武汉大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学则构成了“武华哈”三强,跻身前十,其中哈工大在航天国防领域的突出贡献使其排名显著提升。

然而,今年榜单最大的看点在于中后段位次的激烈争夺。 共有16所“纯211”大学成功闯入50强,它们并非依靠综合规模的比拼,而是在特定领域做到了极致。

其中,南京航空航天大学(第34名)和西安电子科技大学(第35名) 的表现尤为抢眼,这两所理工类大学的排名甚至超过了东北大学、兰州大学等5所985高校。

它们的成功得益于在航空航天、电子信息等国家战略急需领域的长期深耕,毕业生在相关行业拥有极高的认可度。

同样引人注目的还有财经类院校的强势地位,中央财经大学和上海财经大学与西安电子科技大学并列第35名。

这些学校虽非985,但其在金融、经济等领域的专业浓度和强大的校友网络,使得毕业生在就业市场上的起薪和职业发展前景十分亮眼,成为众多高分考生的优先选择。

此外,北京邮电大学(第42名)、哈尔滨工程大学(第44名) 等高校也凭借在信息通信、船舶海洋等核心工科领域的优势,排名超过了部分985大学。

榜单中另一股不可忽视的新生力量来自3所“双一流”大学。 北京协和医学院与华东师范大学并列第30名,作为中国医学领域的最高学府,其临床医学实力全国第一,排名超越了多所综合性985高校。

而南方科技大学(第43名)和上海科技大学(第46名) 作为建校仅十余年的年轻大学,以其高强度的科研投入、聚焦前沿的学科布局(如量子计算、人工智能)和国际化办学模式,实现了排名的快速跃升,展现了惊人的发展速度。

有逆袭就有失落。 在此次排名中,西北农林科技大学和中央民族大学两所985工程大学未能进入前50名。 分析认为,这与其学科结构特点有关。

前者优势集中在农林学科,后者则以民族学科为特色,在当前考生和家长普遍青睐工科、信息技术、经管等热门专业的大环境下,这些特色鲜明但覆盖面相对单一的大学在综合排名中不占优势。

这一现象在中央部委选调生资格的遴选中也有所体现,这两所大学同样未能进入仅限34所高校的名单。

这场排名洗牌的背后,是高等教育评价体系和社会认知的深刻变化。第三方排名机构在评价指标上,越来越侧重学科建设、科研成果转化、毕业生就业质量等体现实际办学成效的维度。

对于考生和家长而言,择校的逻辑也从过去盲目追求“985”、“211”的光环,转向更加务实的“专业优先”考量。 他们开始仔细研究各个学校王牌专业的就业数据、行业口碑以及未来的发展潜力。

南京航空航天大学则精准抓住了低空经济的国家战略风口,其相关专业分数线水涨船高。 而哈尔滨工程大学尽管地处东北,却凭借“细分专业组+兴海计划”在核工程、人工智能等垂直领域打造出独特竞争力,生源质量首次挺进全国前40名。

这些都表明,一个顶尖的、与未来产业紧密对接的专业,其吸引力可能远超一所综合排名靠前但专业优势不明显的大学。