清华副教授发言:学术发展需要的学术生态是重思想,而不是拼数量

本文作者为蒙克,牛津大学博士,清华大学公共管理学院社会组织与社会治理研究所所长、副教授、博士生导师

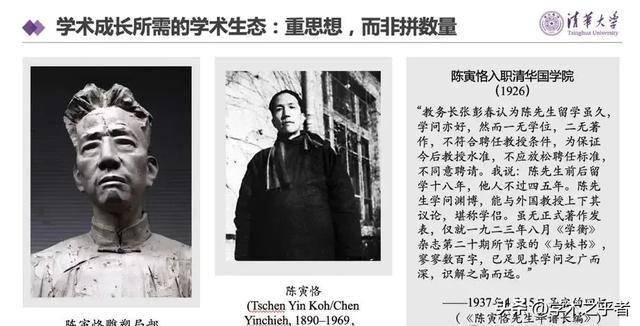

学术环境对青年教师的学术成长起着至关重要的作用。一所学校的学术氛围往往是其历史沉淀的结果,清华大学文科的发展便是如此。追溯至1925年成立的清华国学研究院,这里孕育了许多令人敬仰的大师。

然而,我们常常忽略了这些大师也曾是年轻的学者。例如陈寅恪,在他35岁时才获得了人生中的第一份工作——在清华国学院任教。尽管他在欧美多所名校求学,但并未获得正式学位,梁启超基于对其文章的认可,向校方郑重推荐了陈寅恪。

当我于2015年申请清华公管学院教职时,我也有类似的经历。当时我没有太多成果,仅有几篇未发表的文章。但是,学院依据我的研究内容来评估我的潜力,这与当年清华国学院的做法相似。

经过三轮面试,每一轮讨论的都是学科核心问题,让我深刻体会到这是一个重视思想而非单纯数量的地方。

如今,这种重视内容而非结果的学术生态,与百年前的清华有着异曲同工之妙。入职考察不仅是招聘流程的一部分,更是青年教师了解机构学术氛围的第一扇窗。如果一个环境只关注成果的数量,青年教师可能会倾向于追求数量而非质量;反之,若重视思想,则会激励他们追求更高的学术标准。

对于刚入职的青年教师来说,一个给予信任和支持的学术环境至关重要。以陈寅恪为例,他得到了充分的信任和资源支持,能够自由探索并开设创新课程。

同样地,赵元任加入清华时只有28岁,他在进行方言研究时得到了全力支持,这不仅帮助他取得了成就,也为清华学术环境注入了活力。

面对时代挑战,青年学者应直面重大问题,并通过高质量的研究贡献力量。比如在社会学领域,探讨年轻人面临的恋爱、婚姻、工作等问题,有助于缓解社会紧张关系。

此外,教书育人也是改善学术生态的重要途径。青年教师应该像赵元任那样,鼓励学生突破自我,勇于创新。

最后,我想强调的是,优良的学术风气和环境不仅是青年学者成长的基础,也能通过他们的努力得以传承和发展。

正如赵元任对待学生的态度所示,严谨治学的精神可以通过师生间的互动代代相传。因此,青年教师不仅要利用好现有的学术资源,还要积极参与到构建更加健康、充满信任的学术环境中去。

上一篇:拜登宣布:制裁!油价立马狂飙

下一篇:58岁,三级教授,她还不知足