大学教授尝试考了深圳的四年级数学考题,结果哭了

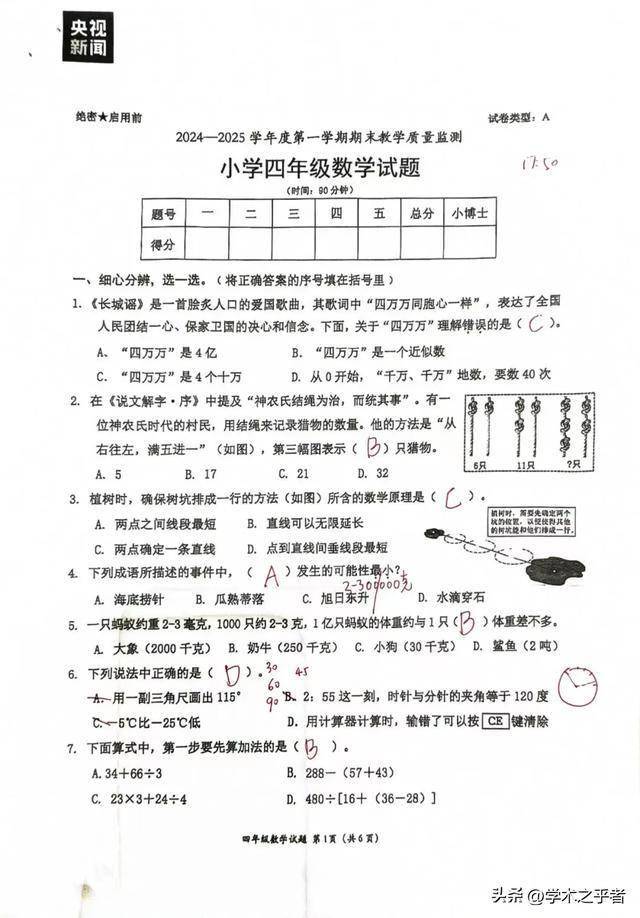

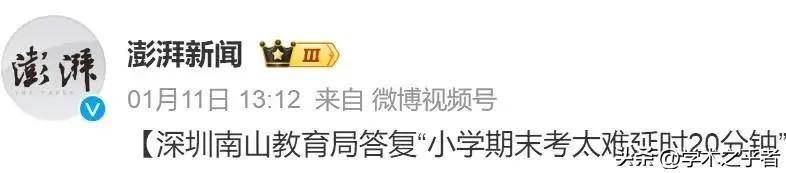

最近,深圳市南山区一所小学四年级第一学期的数学期末考试题目引发了公众广泛讨论。

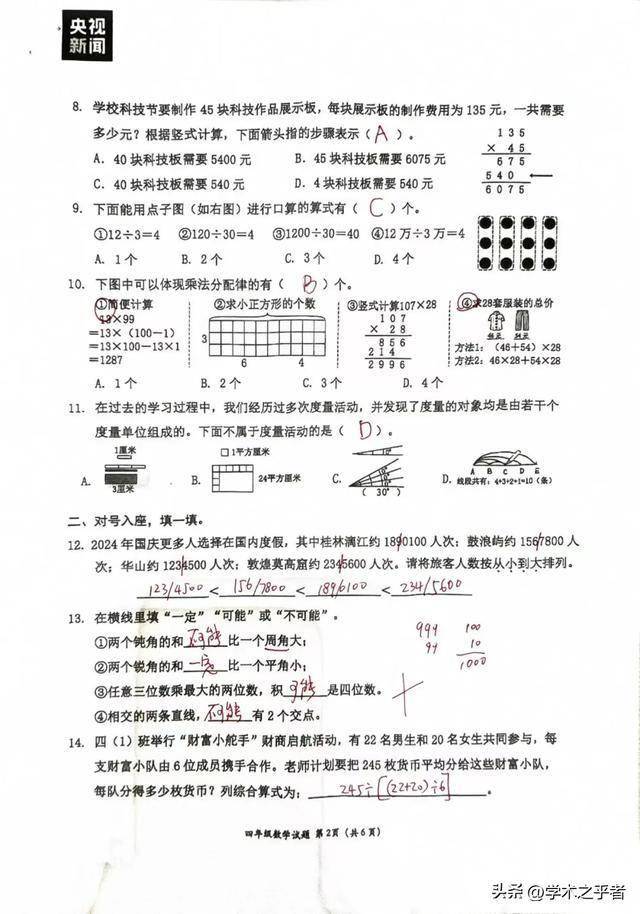

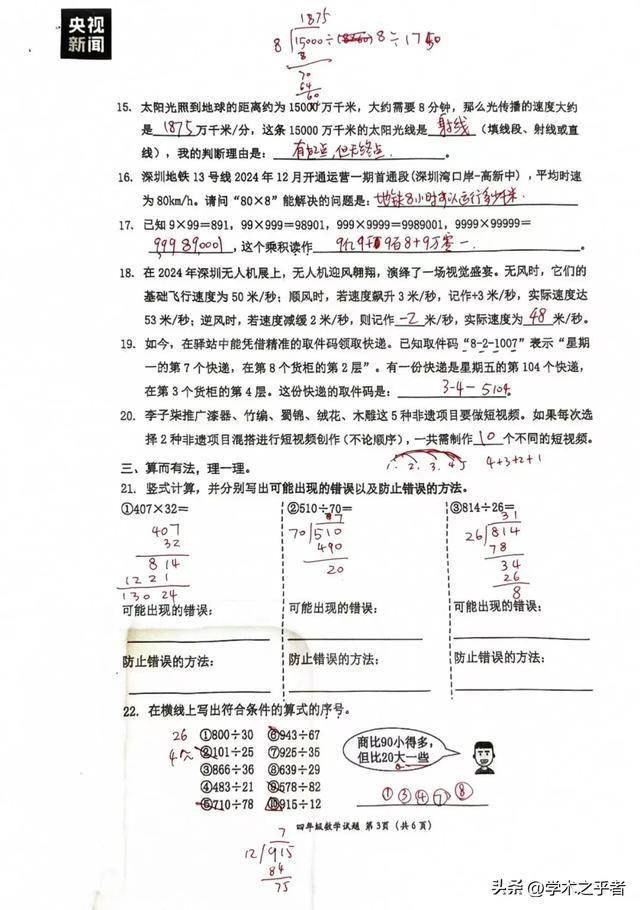

这份试卷长达6页A4纸,几乎每一页都被文字填满。由于阅读量巨大,考试时间不得不额外增加20分钟。

当这套试卷流传开来后,外界反响强烈,批评之声四起,认为这实际上是把数学测试变成了语文阅读理解测试。如果学生的语文基础不够扎实,那么解答这些题目将变得异常困难,因为冗长的文字描述中隐藏着真正需要解决的数学问题。

题目的设计不仅没有帮助学生更好地理解数学概念,反而可能成为了一种干扰因素。此外,还有意见指出,单个题目的篇幅过长,整套试卷共计6页,在限定的2小时内完成阅读、理解和作答,对于9至10岁的孩子来说几乎是不可能完成的任务。

尽管有主流媒体试图解释这种综合性测试反映了未来教育趋势,并强调了将数学知识应用于实际生活的重要性,甚至引用了一些优秀学生的反馈,“因为我们平时练习很多,大多数同学都能在2小时内完成。”但这样的说法并未平息争议。

有人质疑,与其说是综合性测试,不如说是一种故意增加难度的“虐待式”测试,旨在通过复杂的问题设置来挑战学生的智力极限和心理承受能力。“你看你多笨,别人怎么就能做完呢?”

孩子们在学校里经历了老师的“考验”,回家还要面对家长的追问,随后被送去各种昂贵的课外辅导班接受进一步的“训练”。在这种看似为了提升综合能力的考试制度下,孩子们至少要经历三次这样的折磨,最终导致他们对自己失去信心,产生厌学情绪或心理健康问题。

实际上,普通考试应该主要考察学生对基本知识的理解程度,而不是每次都变成一场选拔赛。特别是在当前教育体系存在中考分流比例固定、高校分层明显等背景下,家长们普遍感到焦虑,担心孩子的学业成就从很小的时候就已经决定了。

因此,他们从小就开始对孩子施加压力,让孩子提前学习更高级的知识内容。然而,人生是一场漫长的旅程,所谓的“不能输在起跑线上”其实是一个伪命题。

为了验证这套试卷的真实难度,一位大学教授亲自尝试解答,他从17:50开始做到18:32,共花费了42分钟,并且跳过了加分题以及部分难以理解的题目。

这位教授没有参考答案,不知道自己能得多少分,但他提醒大家:“要想学好数学,首先必须打好语文的基础。”