“考公之神” 公冶天纵该羡慕吗?年轻人多已陷入考、考、考怪圈

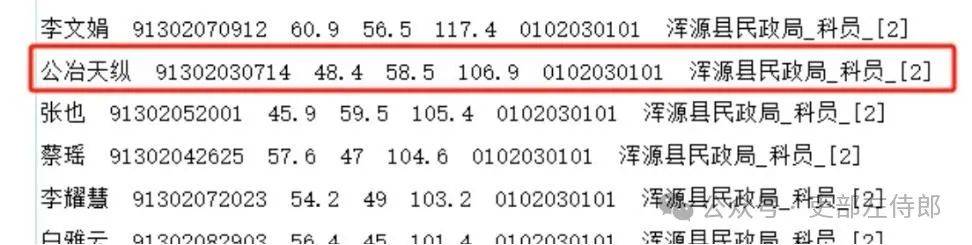

在如今的社会,“考公热” 持续升温,考公已然成为众多年轻人职业选择的热门方向。提到考公,就不得不说起公冶天纵,这个被称为 “考公之神” 的人物,用 8 年时间,从山西浑源县民政局一路考进共青团中央,成为考公路上的传奇。从 2014 年到 2022 年,他经历了多次考试,每一次都成功上岸,奠定了自己的考神地位。这样的经历,让不少人对他充满了羡慕之情。然而,在羡慕之余,我们更应该深入思考,年轻人为何纷纷陷入考公的 “怪圈”,这样的选择真的是最好的吗?

在如今的社会,“考公热” 持续升温,考公已然成为众多年轻人职业选择的热门方向。提到考公,就不得不说起公冶天纵,这个被称为 “考公之神” 的人物,用 8 年时间,从山西浑源县民政局一路考进共青团中央,成为考公路上的传奇。从 2014 年到 2022 年,他经历了多次考试,每一次都成功上岸,奠定了自己的考神地位。这样的经历,让不少人对他充满了羡慕之情。然而,在羡慕之余,我们更应该深入思考,年轻人为何纷纷陷入考公的 “怪圈”,这样的选择真的是最好的吗?

近年来,考公人数呈现出爆发式增长。2023 年考公人数达到 152.5 万人,2024 年更是飙升至 225.2 万人 ,而 2025 年国考参考人数再次刷新纪录,达到了 258.6 万人,较上一年增加了 33.4 万人,增幅达到了 12.9%。与之形成鲜明对比的是,录用计划数增长缓慢,2025 年录用计划数仅为 3.97 万人,竞争比例高达 65:1,平均每 65 个人中只有 1 个人能够成功上岸。在某些热门岗位,竞争比例更是高得惊人,2024 年国考中最热门的职位竞争比高达 3572:1。如此激烈的竞争,足以证明考公的热度和难度。

2023年10月,某短视频平台一则"考公8年终上岸"的Vlog获得240万点赞。主人公公冶天纵展示着贴满整面墙的准考证、用坏的32支荧光笔、超过1吨重的复习资料,评论区涌现出"当代范进""考公界行为艺术家"等戏谑标签。这荒诞的追捧背后,折射出一个残酷现实:中国18-35岁青年群体中,83.6%的人至少参加过1次编制类考试(麦可思研究院《2024中国青年职业发展报告》)。当"上岸"成为人生终极目标,这场全民参与的生存游戏正在解构整个社会的价值体系。

一、数据背后的疯狂:每年2000万人参与的"科举式战争"

国家公务员局数据显示,2024年国考报名人数突破300万,平均竞争比70:1,最热岗位报录比达到3572:1。这仅是冰山一角——包括省考、事业单位、教师编、军队文职等在内的广义"公考生态链",每年吸纳考生规模超过2000万人次,相当于整个澳大利亚人口。

这种狂热有着明确的经济逻辑:

- 薪资倒挂现象:在某大城市,应届硕士进入互联网大厂起薪约18万/年,而同等学历公务员综合收入可达25万/年(含公积金、房补等隐性福利)

- 失业风险对冲:2023年教培、房地产、互联网行业裁员率分别达37%、29%、18%(智联招聘数据),而公务员离职率始终低于0.5%

- 代际财富转移:某二线城市公务员家庭,仅公积金贷款购房一项就能比民营企业员工节省46.7万元利息支出(贝壳研究院测算)

当市场经济的波动性遭遇阶层固化焦虑,"考编"演变为中国家庭的风险对冲工具。在东部某市,甚至出现"举债百万供子考编"的极端案例——父母抵押房产支付高价培训费,只因"考上编才能娶媳妇"。

二、体制围城:被异化的"稳定崇拜"

公冶天纵们的困境,本质上是工业化社会向风险社会转型中的认知断裂。德国社会学家贝克在《风险社会》中预言的"制度化个体命运",正在中国青年身上具象化:

- 职业安全感崩塌:35岁程序员送外卖、40岁高管开网约车等案例的病毒式传播,加剧了"体制外=高危"的集体恐慌

- 社交货币贬值:在长三角某三线城市,公务员相亲成功率是民营企业职员的3.2倍(世纪佳缘调研)

- 能力评价体系畸变:某985高校出现《申论写作》选修课爆满,《人工智能导论》却因选课不足停开的怪象

这种价值扭曲催生出荒诞的产业链:

- "考公模拟监狱":日均收费800元的全封闭培训机构,学员过着5:30起床、22:00熄灯的"高仿体制生活"

- "申论AI教练":某教育科技公司开发的智能批改系统,2年积累用户超400万,通过10万+真题训练大模型

- "玄学上岸服务":泰山脚下"考公祈福"业务年收入超千万,某寺庙"状元及第香"标价1999元/柱

当知识付费与封建迷信在焦虑的温床上媾和,这场考试早已超越职业选择的范畴,演变为一场全民参与的社会仪式。

三、人才堰塞湖:当创新引擎遭遇制度性耗散

教育部数据显示,2024届全国普通高校毕业生预计1197万人,其中超过68%将参加各类编制考试。这种人才配置失衡正在引发深层次危机:

- 科技创新失血:某新能源车企研发岗招聘会上,机械工程专业硕士生直言:"先考个街道办保底"

- 基层治理僵化:中西部某县近5年招录的公务员中,92%毕业于非双一流院校,形成"低层次循环"

- 代际活力衰减:00后创业者占比从2018年的15.7%暴跌至2023年的3.2%(天眼查数据)

更值得警惕的是"上岸后遗症":部分地方入职的公务员中,有的存在抑郁倾向,主因是"现实与预期严重错位"。当千万青年在行测题海中被训练成"解题机器",却在真正需要解决问题的岗位上陷入茫然,这种能力错配正在制造新型人力资源危机。

四、破局之道:重建多元价值坐标系

解构这场集体焦虑,需要系统性的制度重构:

- 破除体制内外福利鸿沟:推行企业年金全覆盖、探索民营机构职级与公务员待遇对接机制

- 激活市场经济活力:参照德国"隐形冠军"培育模式,对中小企业实施阶梯式税收减免

- 重塑教育评价体系:将创新创业课程纳入高校必修学分,建立"学术型-应用型"双轨制学位认证

- 构建社会安全网:试点"青年发展保险",为35岁以下创业者提供失业保障、技能培训等托底服务

某沿海城市已展开实验:公务员招考增设"3年市场工作经历"加分项,科技园区推出"体制内人才旋转门计划",允许公务员带编进入企业研发岗。这种制度创新,或许能为困在考编里的中国青年打开新的可能性空间。

公冶天纵在最新视频里擦拭着"行政执法卷满分"的奖杯,弹幕飘过密密麻麻的"沾喜气"。这个被300万考生奉为精神图腾的符号,恰恰折射出转型期中国的深层阵痛:当一代人把人生价值压缩成准考证上的二维码,需要的不是廉价的羡慕或批判,而是一个能让青春重新野蛮生长的制度环境。毕竟,公务员招录的初衷是选拔公共服务者,而不是制造现代版的"知识佃农"。