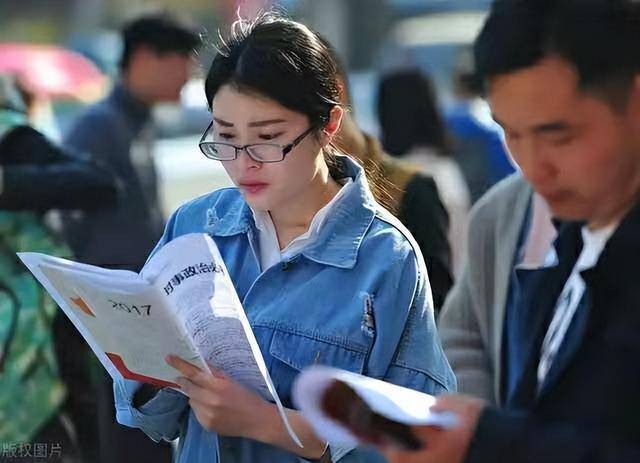

从备考到录取:为何大部分考生难以通过考研“低线”?

在每年的考研大军中,总有一个话题被频繁提起:考研国家线似乎并不高,但为什么还是有大批考生无法通过这条“低线”?这一看似矛盾的现象背后,实则隐藏着考研选拔机制的复杂性和多样性。

首先,需要明确的是,考研国家线并非一个绝对的“低”标准。这条线是根据全国考生成绩、招生计划、试题难度等多重因素综合划定的。它既是初试及格的基本要求,也是决定考生是否有资格进入复试或参与调剂的关键门槛。然而,尽管国家线在统计意义上具有一定的“基准性”,但它并不能全面反映各招生单位、各专业之间的实际竞争情况。

事实上,大部分考生难以跨越国家线的原因是多方面的。一方面,各高校的复试线往往远高于国家线。尤其是对于那些热门专业或名校,由于竞争激烈,复试线被自然抬高。例如,一些985院校的工科复试线普遍在320分以上,远高于工科国家线的260分左右(注:具体分数以当年教育部公布为准)。这种差距使得即便考生达到了国家线,也可能因未达到复试线而被淘汰。

另一方面,考生在备考过程中的表现也直接影响着他们的成绩。据数据显示,约35%的考生备考时间不足6个月,甚至有10%的考生近乎裸考。这类考生往往缺乏有效的复习策略和足够的学习时间,导致他们的基础知识掌握不牢固,难以在考试中取得理想成绩。同时,跨考生群体也面临着专业课基础薄弱的挑战。他们往往因为对所学专业不够熟悉,而在专业课考试中失分较多。

此外,考研还受到多种外部因素的影响。例如,“水旱区”评分差异就是一个不容忽视的问题。在北京、上海等“旱区”,主观题压分现象较为严重,导致同一份答卷在这些地区的得分可能远低于其他地区。这无疑增加了旱区考生的过线难度。而“大小年”现象(即某一年试题难度较大导致国家线降低,下一年试题难度降低则国家线上升)也使得考生难以准确预测当年的考试难度和分数线。

再者,推免生和非全日制招生等因素也对统考名额产生了挤压效应。一些名校的推免率超过50%,甚至更高,这使得通过统考录取的名额大幅减少。同时,大量应届生误报非全日制研究生项目,也使得他们在过线后面临无法被录取的尴尬境地。

综上所述,考研国家线虽然看似“低”,但实际上它是考研选拔机制中的一个重要环节和门槛。考生要想成功跨越这条线,不仅需要在备考过程中付出足够的努力和时间,还需要具备扎实的专业知识和良好的应试能力。同时,他们还需要关注外部因素的影响,如评分差异、招生计划变化等,以便更好地制定备考策略和应对考试挑战。

上一篇:澳洲留学专业介绍——新闻学