985高校:2026年停招学硕!

近期,多所高校相继发布学术型硕士招生政策调整公告,引发社会广泛关注。同济大学经济与管理学院率先发布《关于2026年学术型硕士招生专业调整的通知》,明确自2026年起暂停工商管理学、应用经济学两个专业的学术学位研究生招生。

这场始于顶尖院校的学硕改革浪潮正逐步蔓延,大连理工大学建筑与艺术学院、南京大学数学系等院系已相继叫停城乡规划学、数学等专业的学术型硕博招生。

据不完全统计,北京大学国家发展研究院、四川大学公共管理学院、复旦大学经济学院等十余所高校均对部分专业学硕招生作出调整,涉及工学、管理学、农学等多个学科门类。这些调整信号预示着我国研究生培养体系正在经历结构性变革。

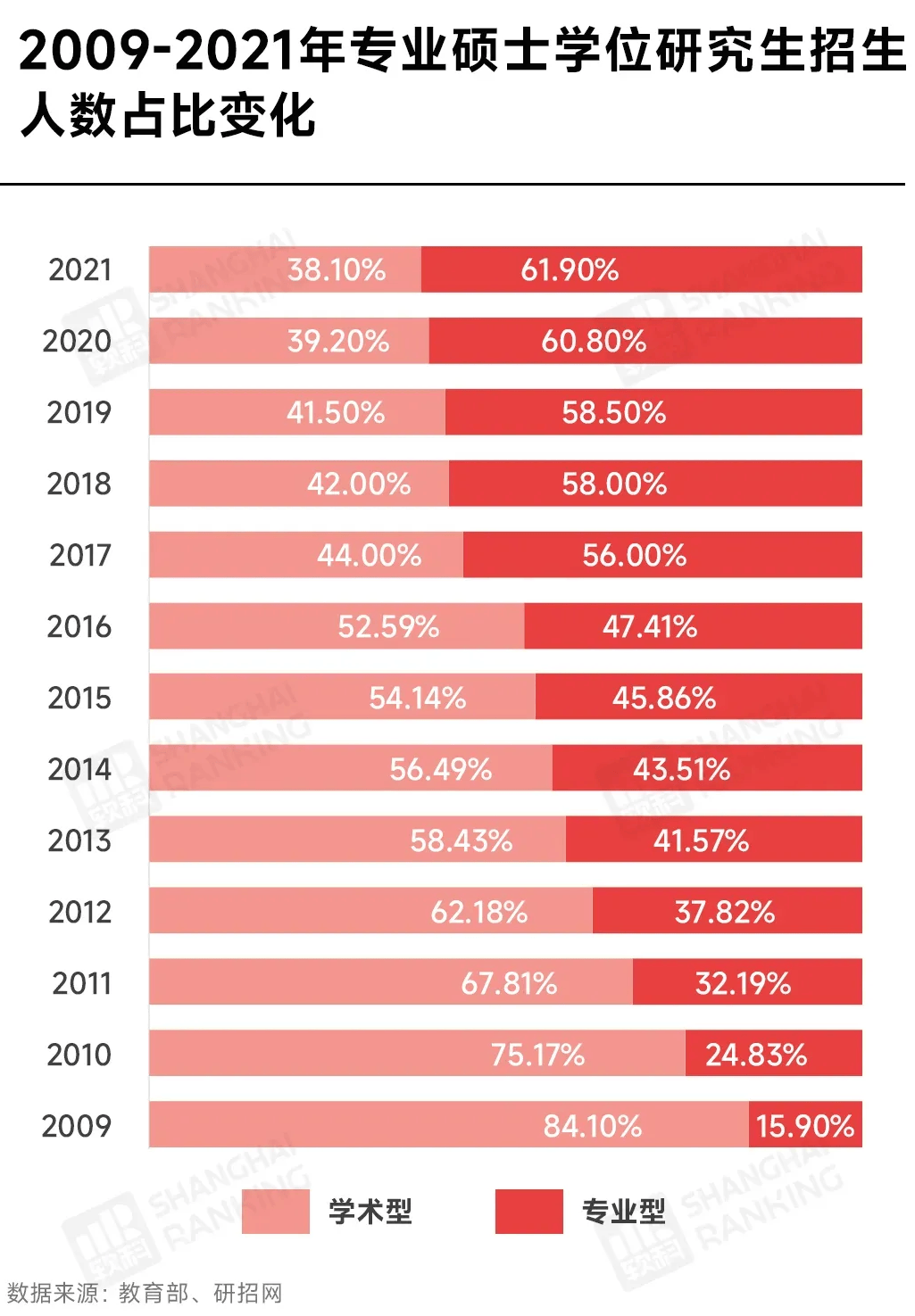

追溯这场变革的源头,学硕与专硕此消彼长的态势早有端倪。2009年启动的研究生培养结构调整战略已初见成效,专业学位研究生教育呈现跨越式发展。国家统计局数据显示,2017年专硕招生规模突破40万大关,首次超越学术型硕士成为研究生教育主力军。

教育部2020年发布的《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》更是明确量化目标:到2025年专硕招生占比将提升至硕士研究生招生总规模的2/3。这种政策导向在近年招生计划中得以充分体现,2020年硕士研究生扩招18.9万人次,增量主要投向临床医学、人工智能等应用型专业领域。

教育部发展规划司司长郭鹏在2024年新闻发布会上进一步强调,将持续扩大专业学位研究生培养规模,着力培育工程技术领域高层次应用型人才。

扩招,重在专硕!

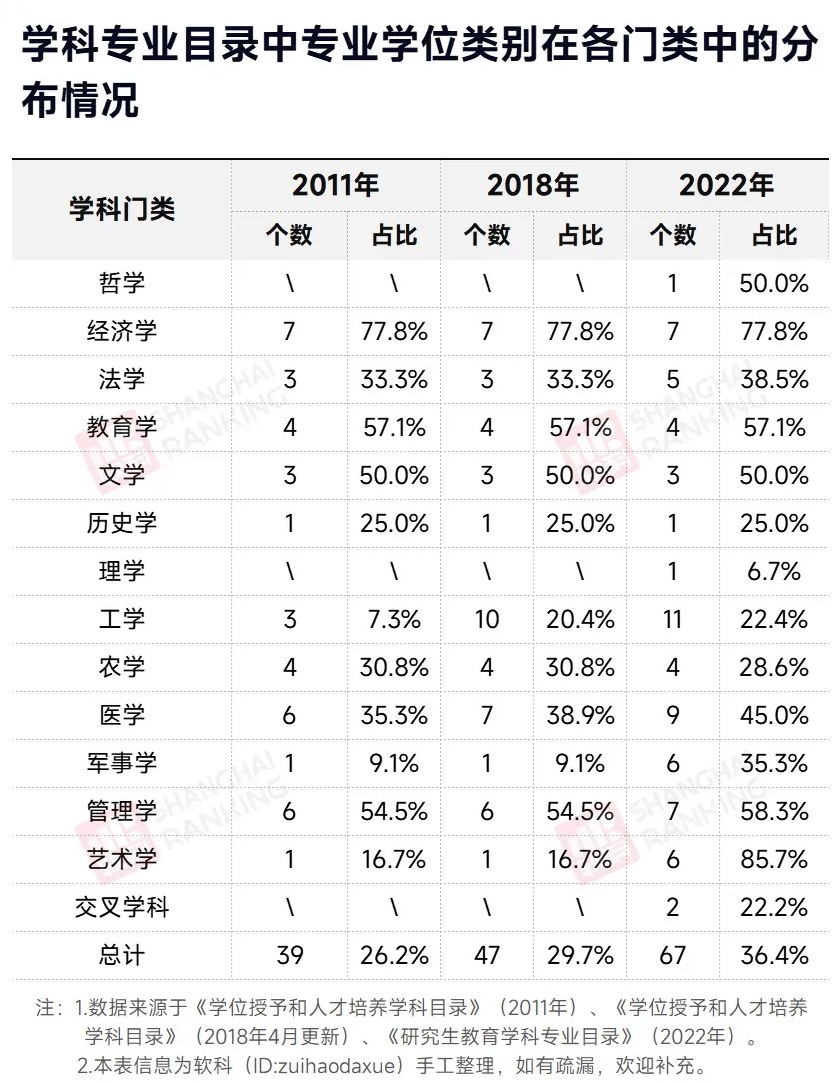

学科专业设置层面的变革更为直观。

2023年末教育部印发《关于深化学术学位与专业学位研究生教育分类发展的指导意见》,明确新增硕博学位授权点以专业学位为主。最新公示的学位授权审核结果印证了这一导向:在新增的1924个硕士学位授权点中,专业学位类别占比高达80%,总数达到1566个。

回溯十年发展轨迹,专业学位授权点占比已从2012年的37.6%稳步提升至2022年的44.2%,充分彰显教育资源配置与经济社会发展需求的深度契合。

专业型硕士,崛起!

面对学硕培养体系的现实困境,改革势在必行。当前我国学术型硕士定位存在结构性矛盾,既非独立就业导向的学位,又未能有效衔接博士培养体系。

2023年招生数据显示,在13.5万博士新生中,硕博连读占比达35%,直博生占12.5%,而传统"硕士-博士"升学路径仍占52.5%。与之形成对比的是,当年学硕招生规模达27.4万人,这种培养链条的错位导致学硕教育功能异化。

浙江师范大学刘爱生教授建议,应从政策层面重构学硕定位,将其明确为博士教育的预备阶段,设置3年弹性学制作为学术兴趣探索期。同时完善动态调整机制,对连续两年招生不足或就业率不达标的学硕点实施减招停招,倒逼高校聚焦应用型人才培养或特色学科建设。

研究生教育改革绝非简单的专硕扩招,而是要构建分类发展、特色鲜明的培养体系。无论是学术型还是专业型硕士,都应立足培养目标强化核心能力建设,在差异化发展中实现协同创新,共同推动研究生教育高质量发展。

信息来源:教育部、研招网、软科等

本文由IAMSET学术服务小编手工整理,如有错误请后台联系小编,本文仅用作学术分享用途,如有侵权请私信联系,转载请注明来源和IAMSET学术服务。