宋朝太学的“教师”是如何录取的,需要考教师资格证吗?

宋代的太学学官,也就是我们今天所称的教师,其身份独特且具有特殊性质:既是国家官员,也是教育工作者。在宋代的教育体制下,不仅对太学学生有着严格的管理规定,教师们的管理制度也同样严苛。由于宋代教师身兼双重身份,他们不仅是教学人员,同时也属于国家的官僚体系。然而,尽管那个时代并未设立教师资格考试,但要成为一名学官,仍需满足诸多要求。

一、南北宋朝太学教师的任命方式

宋代的官员选拔渠道多样,除了科举制度外,还有荫补、舍选等多种途径。对于太学教师的选拔同样也有多种方式,包括常规考试、荐举、舍选等途径。

1. 北宋太学教师的选拔方式

在北宋时期,太学教师的选任主要由朝廷或国子监的官员推荐,之后经过考试合格方能正式任命。直到神宗元丰七年,才逐步形成了一套较为完备的教师选拔体系。太学教师的考试由国子监统一组织,考试内容以经典经义为主。考试合格后,根据成绩分为两个等级:优等的被任命为太学博士,而成绩较差的则被任命为太学正录。

2. 南宋太学教师的选拔方式

北宋灭亡后,太学随之解体,南宋建立后才重新组建太学。南宋时期,教师选拔方式有所改变,考试分为两场:一场考核经义,另一场则是诗赋。只有考试合格的考生才能被立刻任用。此时,首先会担任一段时间的州学教师,经过考核考察后,表现优秀者才会晋升为太学教师。然而,考试选拔的方式存在局限,难以全面衡量考生的学识水平,因此这种考试模式某种程度上存在一定缺陷。

二、是否需要考取资格证才能成为太学教师?

1. 上岗要求

如前所述,想要成为太学教师,必须满足一系列基本要求,主要涉及师德、学识和年龄等方面。首先,师德要求非常严格,教师的道德品行直接关系到教育质量。宋仁宗时期便强调,教育工作不仅是讲授知识,更应选拔品行端正的教师。毕竟,教师的品行对学生有着深远的影响,若教师自身品德不端,如何能培养出品学兼优的学生?

学识则是对教师专业能力的基本要求。教师必须具备扎实的专业知识,才能有效地为学生答疑解惑。同时,教师的年龄也有一定要求,过于年轻的教师即便才德兼备,可能也难以驾驭学生,且缺乏丰富的社会阅历和教学经验。因此,宋代太学教师的年龄一般要求在三十岁以上,因为成熟的阅历和经验有助于教育的深入与思考。

2. 上岗前的考试

尽管教师需要满足师德、学识和年龄要求,但这些仅仅是进入考试的门槛。无论是北宋还是南宋,教师任命都需经过国子监的考试,尽管考试的形式有所不同。此外,还有两种特殊的选拔方式:一种是通过皇帝钦点,这在当时是一种极为特殊的选拔方式,通常由皇帝亲自考核并任命;另一种是让太学的学生自主选拔教师。由于许多太学生本身学识渊博,甚至阅历超过一些新任教师,因此让学生参与选拔可以避免单一考试制度的局限,进一步丰富了教师队伍的多样性。

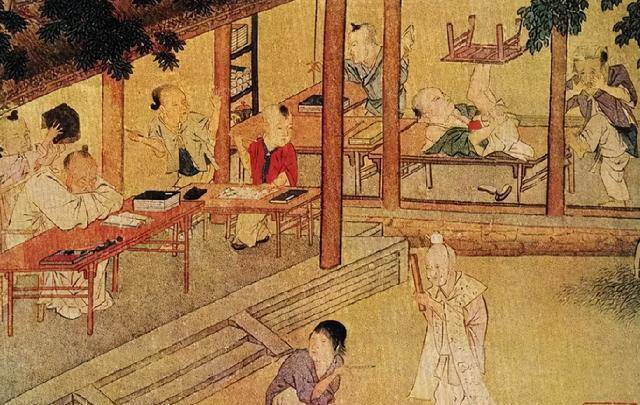

三、太学教师的教学要求

1. 职业道德要求

无论是宋代还是现代,教师的职业道德都至关重要。教师不仅需要履行教学责任,还需保持良好的行为规范。绝对不能迟到早退,也不应在课堂上开小差或做任何有损教师形象的事。为了确保教学质量,教师应在课前进行充分的备课,并认真对待每一堂课。

2. 人品道德要求

除了职业道德,教师的人品也需通过严格考核。正如俗话所说“教书先做人”,教师如果连为人处世的基本标准都无法做到,如何教导学生?因此,在宋代,教师必须保持廉洁自律,严禁滥用职权。举个例子,宋代太学教师不允许接受学生的礼物,无论是小小的瓜果蔬菜亦不行。此外,教师不能徇私舞弊,特别是在学生升降级问题上,若出现舞弊现象,将面临严厉的处罚。

四、太学教师的任期与晋升

1. 任期限制

作为宋代最高的教育机构,太学教师的任期通常为三年,但这一规定并非绝对。如果教师的教学质量极高,能够培养出大量优秀学生,朝廷则可能延长其任期。在宋代,文官特别受到重视,因此优秀的教师往往能够得到朝廷的青睐,任期得到宽限。

2. 设置任期限制的原因

设定三年的任期,旨在保持教学质量和教师队伍的活力。随着思想的变化与发展,教师也应与时俱进,若长期由同一教师主讲,可能会缺乏新思想。因此,教师队伍的定期更新,既能注入新鲜血液,也能激励教师不断提高自己的教学水平,以应对新的挑战。

五、太学教师的奖惩机制

1. 薪资与奖励

太学教师之所以备受青睐,除了能够展现学术才华外,薪资待遇也是重要因素。教师的薪资根据职务高低进行划分。表现优秀的教师还会获得奖励,包括升职加薪等,这些奖励不仅是对教师努力的肯定,也激励着教师更好地投入教学工作。

2. 惩罚机制

奖赏与惩罚是并行的,若教师违反教学规定或未完成教学任务,将面临惩罚。这些惩罚包括罚款、降薪甚至降职。对于品行不端的教师,宋代法律严苛,犯错者可能被降职或直接开除。

总结

尽管宋代的太学教师不需要考取教师资格证,但成为教师的门槛远比现代考试更加严格。教师不仅要具备深厚的学识,更需要具备崇高的师德和丰富的教学经验。宋代在选拔教师方面采取了多元化的方式,避免了单一考试制度的局限,同时通过严格的奖惩制度保障了教育质量。这些举措为宋代教育事业的发展提供了有力支持。

参考文献:

《国子监之太学门》

《教育发展研究》