黄晓明、金世佳考博是在“卷学历”镀金吗?

极目新闻评论员 石平

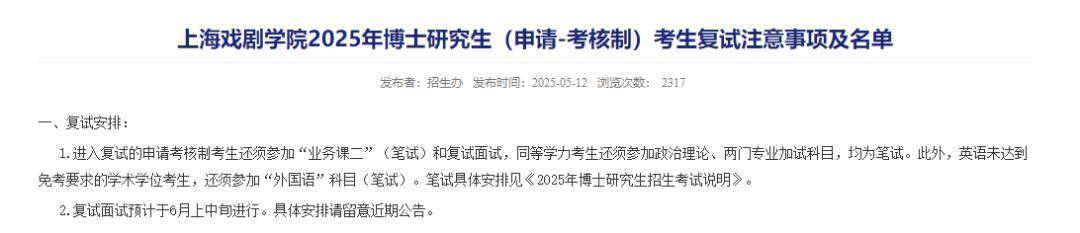

5月12日,上海戏剧学院官方发布了2025年博士研究生的复试名单,有网友在名单中发现了黄晓明和金世佳,这也意味着二人已经通过了初试。从知情人处获悉,名单中的黄晓明确实是知名演员黄晓明。据悉,复试的面试预计于6月上中旬进行。

来源:微博

上戏招生办老师告诉记者,复试阶段设有笔试环节,首先根据招生简章,所有进入复试考生要参加“专业知识考核”笔试。黄晓明、金世佳是以同等学力资格申请读博的。老师称,同等学力考生还要加试三个科目的笔试。据通告和招生简章,加试科目为政治理论和两门专业加试科目,单科低于60分不予录取。(据5月13日红星新闻)

上海戏剧学院官方发布2025年博士研究生的复试名单

众所周知,考博士不易,读博士更难。功成名就、收入丰厚的明星,还要不辞辛苦地考博,让很多网友觉得不解:他们还要考博干什么?有网友质疑,这是不是在“混学历”“镀金”,甚至有人直接戏称其为“学术圈和娱乐圈的资源置换”。就连黄晓明很久之前一段“打字速度超慢”的视频也被转上热搜,有网友表示,照他这种“一指禅”的打字法,恐怕十年也写不完博士的毕业论文。

大家会这么质疑,也不是无风起浪。演员翟天临因“不知知网”被质疑,被北京电影学院宣布撤销博士学位,这一事件造成的深刻影响至今犹存。一直以来,部分明星、企业家走捷径混学历的现象屡见不鲜,其中不乏“在职读博”“特殊人才通道”等操作,甚至有个别案例被曝出存在“代写论文”“挂名混学位”等学术不端行为。

这些现象让公众对名人高学历的含金量会产生天然的不信任感,会情不自禁地追问:像黄晓明这样的一线明星,肉眼可见的工作繁忙,能否真正投入足够时间完成学术研究?是否有相应的学术成果?其考博是否经过正规的招生流程?这些问题的答案若缺乏透明度,难免让人产生“特权入学”的联想。

据报道,黄晓明、金世佳以及近年来其他考博的明星,多数攻读的都是艺术类专业博士(艺术专博),这个类别的博士在我国是2024年是首次招生,是高端艺术人才培养的新模式,与我们大众所熟知的搞学术、搞研究的博士,还是有很大的不同。与学术博士学位相比,专业博士学位更多地关注于实践和应用,其录取考核方式也和学术博士不同,上海戏剧学院的艺术专业博士的录取方式仅为“申请考核”,考生需提交“创作实践计划书及个人艺术实践成果”,而且要求并不低,相关考核包括“提交作为主要演员获得省部级及以上或行业内重要奖项”等。

由此可见,仅仅因为明星从事文艺行业,就断定其成绩肯定不好,考博就是“混学历”,显然也有失公允。若明星考博确属个人追求或职业发展需求,且符合招生标准,不应先入为主地给其贴上“镀金”标签。关键在于,高校是否严格执行了博士招生的学术考核标准?无论是普通考生还是公众人物,录取程序都应公开透明、一视同仁。如果说,黄晓明的各项成就、考核成绩、专业水准和学习计划经得起推敲,那么他考博也没什么好指摘的,反而体现了“活到老,学到老”的奋斗精神。反之,若高校为“名人效应”降低门槛,则不仅损害教育公平,更会助长“学历功利化”的不良风气。

据报道,上戏工作人员表示,“不管是公众人物还是普通考生参加考试,都是一视同仁。”,所以公众也不妨对明星考博报以平常心,不吹捧,不苛责,尊重个人选择,鼓舞上进之心。

这层争议的更深层是社会对学历价值的认知撕裂。一方面,高学历仍被普遍视为“身份象征”,明星、企业家希望通过深造提升个人形象;另一方面,公众对“真才实学”的期待越来越高,尤其反感资源拥有者通过捷径获取“知识精英”的光环。

要化解此类争议,根本之道在于强化制度约束与程序透明。高校应严格规范特殊人才招生的标准和流程,避免“破格”变“违规”;对在职攻读学位者,更需加强过程管理,确保其学术成果的真实性。同时,公众人物若选择深造,不妨主动公开考试和学习情况,用实际行动回应质疑。

教育公平是社会底线,无论是明星还是普通人,学历的“含金量”都应由真才实学来证明,摒弃任何外在标签的纷纷扰扰,让读书回归求知的本质,让学历成为学识的证明。

(来源:极目新闻)