山东学生救人误考后续:身份曝光获奖励,央媒报道,官方及时回复

当有人问19岁的姜昭鹏,因为救人耽误了人生最重要的考试,后悔吗?他却这样回答:

“考试可以重来,但生命只有一次,我不后悔。”

他错过了笔试卷子,却在更残酷的生死考场拿了满分——这张答卷,叫人性。

5 月 10 日清晨,山东城市服务职业学院的姜昭鹏和同学约好一起赴考,他们顺利地打到了网约车,变故却发生在一瞬间。

车刚滑出路口,后排同学猛地栽向姜昭鹏肩头。“别闹啊!”姜昭鹏露出笑容,就像平常那样伸手推搡的瞬间,他意识到有什么不对劲。

同学的身体开始剧烈抽搐,眼球上翻露出眼白。姜昭鹏的手刚搭上颈侧动脉,心脏就猛地一沉:没有搏动,呼吸也停了。

“师傅!他没有心跳了!” 姜昭鹏膝盖重重磕在座椅滑轨上,顾不上疼就把同学放平。解衣领时他手抖得厉害,却硬是扯开了三颗纽扣。

他单膝跪在座垫上,另一条腿稳稳卡在前排座椅缝隙里,掌心根结实地按在胸膛中点 —— 这是急救课上老师敲烂黑板的重点。

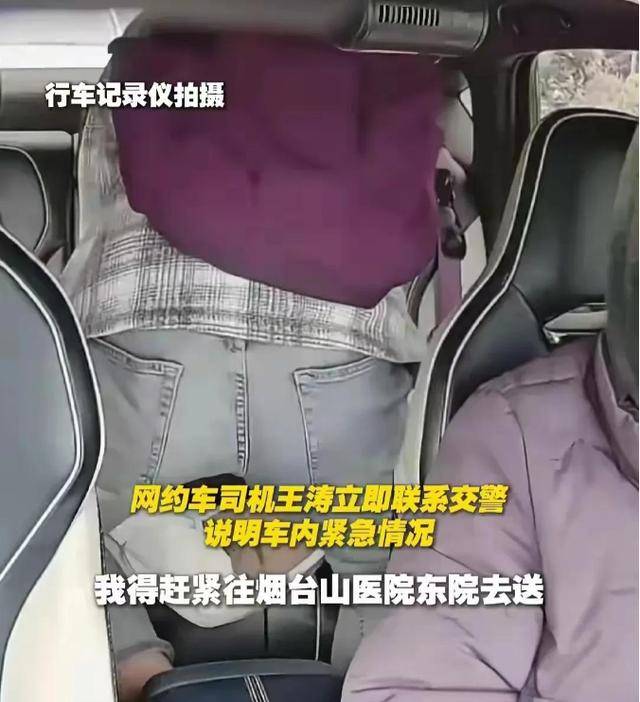

司机王涛从后视镜里瞥见后排景象,方向盘猛地晃了晃。他没有一丝犹豫,左手猛打方向盘切进左转道,右手摸出手机。“烟台山医院!车上有学生心脏骤停!”

他冲着话筒尽量冷静地转达现在的情况,车速表指针飙升到 80,“能闯红灯不?”听筒里传来 “确保安全前提下通行”的回复时,他一脚油门怼过第一个红灯。

接下来的 7 分钟,王涛在单行道上蛇形穿插,急刹时发出高频震动,又连闯 6 个红灯的间隙,他抽空往后视镜里喊:“小伙子撑住了!马上就到了!”

后排的姜昭鹏没搭话,他数按压次数的声音已经沙哑,从 “117、118” 变成含糊的嘟囔。

汗水顺着下巴砸在同学胸口,浸透的 T 恤贴在身上,胳膊肌肉抖得像通电的簧片,可掌下的力度始终没松。

姜昭鹏脑海中只有一个念头:同学的命悬一线,自己绝不能慢一秒!

直到到了医院,医护人员迅速将同学推进急救室。经过紧张的抢救,在心脏停跳近30分钟后,同学的生命体征奇迹般地恢复。

此时的姜昭鹏,早已累得双腿发软,整个人瘫倒在地。缓过神来的他,猛地想起自己还肩负着一场重要的考试。他顾不上浑身的疲惫,咬着牙,撒腿就朝着考场的方向冲去。

果不其然,等他跑到考场门口,第一科考试已经开始15分钟了。

他紧紧攥着那张被汗水浸湿、变得皱巴巴的准考证,呆呆地站在门外,眼神中满是绝望与无助。

他心里清楚,自己已经错过了这场对人生至关重要的考试,多年的努力与期待,似乎在这一刻化为了泡影 。

事后,姜昭鹏的救人事迹迅速引爆网络。短短几天时间内,几十万网友发声“请给白衣少年补考机会”。

央视也发声锐评:“考试还有下次,生命只有一次。”

可春季高考毕竟是国家考试,有着严格的规章制度,没有补考制度,按照规定,迟到即视为弃考。

这一规定让舆论瞬间炸开了锅。大家纷纷议论,难道一个舍己救人的学生,就要因为救人,断送自己的前途吗?

学校方面第一时间站出来表态,表示 “会尽最大努力帮助他”。网友们的评论也是两极分化。

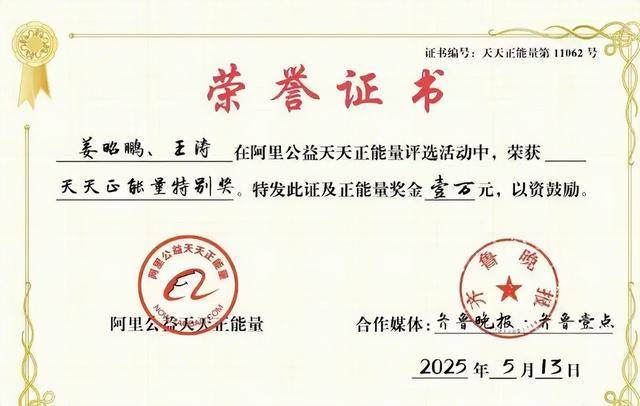

有人对姜昭鹏和司机王涛赞不绝口:“司机和学生的配合天衣无缝,缺一不可,他们是真正的城市英雄。”

当然,也有部分网友认为考试规则必须严格遵守,不能因为个例就破坏规矩。

姜昭鹏的故事之所以引发如此大的争议,核心问题在于:高考作为中国最严肃的选拔考试,能否为见义勇为者破例?

这并非没有先例——2008年汶川地震后,灾区考生延期高考;2020年安徽歙县因洪灾启用备用卷;

2014年江西“夺刀少年”柳艳兵和易政勇因救人受伤,最终获准单独补考。这些案例证明,在极端情况下,高考的规则并非铁板一块。

然而,争议并未就此平息。教育学者王旭明认为,高考的严肃性必须维护,补考只能是极特殊情况下的救济手段,不能轻易开口子,否则可能被钻空子。

二十一世纪教育研究院院长熊丙奇则指出,目前的升学考试没有补考制度,正是因为一旦常态化,就可能影响公平性。

但姜昭鹏的案例特殊在哪?他的救人行为全程有监控、医院记录和交警报备佐证,不存在造假可能。

他的行为本身符合社会倡导的价值观,如果制度不能保护这样的善举,反而会让更多人面对类似情况时犹豫不决。

5月14日,官方最终宣布将启用备用卷为姜昭鹏安排补考。

山东省的决定既回应了公众期待,也兼顾了考试公平——启用备用卷、严格监考,确保补考与正常考试同等标准。

这一结果既是对姜昭鹏的肯定,也是对社会良知的安抚。正如网友所说:“他错过了考场的试卷,却答好了人生的考卷。”

参考资料