2025届济南市高三5月高考针对性训练语文试卷

2025届济南市高三5月高考针对性训练语文试卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考号和座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,用0.5毫米的黑色签字笔将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将答题卡交回。

一、现代文阅读(35 分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

“中国的中心”是什么意思呢?有人把“中国的中心”理解为重心,这就有点物理学的味道了。虽然中国版图的重心可以找到,但这个重心与我们想要的确定的中心不是一回事,我理解这个中心既不是政治中心也不是经济中心,而应该是文明或者说是文化的中心。只有如此,“中国的中心在哪里”才是一个值得提出的问题,因为文明或文化的中心具有模糊的边界,而且在历史进程中是变化着的。

那么“中国的中心”在哪里?就国家形成的历史过程看,应该是先有中心,后有国家。先是在一些适合人类生存和发展的地方,人们聚集起来,形成一个个以血缘和亲缘关系构成的小的聚落,然后这些小的聚落再联合起来组成大的联盟,形成组织,建造出城市,创造出文字,形成礼仪等具有感召力的文化制度。这样的中心形成时,国家就随之诞生了。

那么中国哪些地区有潜力、有可能形成这样的中心呢?随着中国地理学的发展,要回答这样的问题并不困难,我们知道现代地理学的成果之一———自然区划,把中国分为三大自然区:西北干旱半干旱区、青藏高寒区、东部季风区。

西北干旱半干旱区是指年均降水量低于400毫米的地区,植被类型是草原,草原地区的文明是游牧文明。早期游牧文明逐水草而居,在游牧文明所在区域,很难形成对周边地区有吸引力的中心。青藏高寒区平均海拔高达4500米以上,气候寒冷干旱,农业生产只能在少数的河谷中进行,这里也不可能形成中国的中心。因此,中国的中心只能诞生在东部季风区。

让我们再把范围缩小一些,在农业文明的时代,最有可能成为中国中心的地方,应该是最适合进行农业生产、农业的生产力最高的地方,同时还得考虑这里是否适合人类居住。比如人体感到最舒适的温度是22℃左右,而中温带及寒温带,比如东北,冬天过于寒冷;而像长江以南的中、南亚热带和热带地区又太热了,只有黄土高原和华北大平原这样的温暖带和北亚热带有最舒适的温度。还有人类对于空气中的水汽含量,也就是湿度,也有适应的范围,长江以南的广大地区降水丰富,气候闷热潮湿,司马迁在《史记》中就说过:“江南卑湿,丈夫早夭。”总之,黄土高原和华北平原的自然条件都明显优于其他地方,因此中国的中心在黄土高原与华北平原接触的“三河”地区(《史记》中记载的河东、河内、河南)产生,并转移至华北平原,也就是中原。这可以说是由地理环境决定的。

说到中原,它本来是一个大平原,怎么就被叫做“中原”了?“中”明显是一个判断,是“中心”的“中”。但这个古老的大平原明明毗邻大海,在中国的东部,怎么就成了东西南北中的“中”了?显然这个“中”不是几何学的“中”,而是一个文化学、政治学、社会学、人类学等人文意义上的价值判断。要想理解“中原”,我们要先理解“中国”。

按照古文字学家于省吾教授的解释:“中”在甲骨文中形状如有旒旗帜,商王有事立旗帜以召集士众,士众围绕周围听命,故“中”的含义由旗帜引申为中央;“国”的含义则与“邑”相同,“中”与“国”合为一体,自然有中央区域之意。既然“中国”是“中央区域”的意思,那么“中原”按此逻辑应该是“中央平原”的意思。不仅仅如此,中原这个词不仅仅是一个指称,还是一个命题,一个判断,这句话直白地说出来,就是:这个地方相对于四周是最文明的地方,或者说中原是文明程度最高的地方。

认识一个词的意义,最好从它的反义词来入手。“中原”的反义词是什么呢?是“四夷”。韩茂莉教授在她那本《大地中国》中的一篇文章《何以中国》,对这个问题在中国古籍中的表述有一番披沙沥金般的梳理,我将其引述如下:早期“中国”一词的内涵还拥有一个重要的信息,无论“中国”代表中央之地还是京师,都不是政治空间,而是具有鲜明的文化区域特征。凡被视作“中国”的区域,都有着与周边地区完全不同的风范,这种文化风范就是华夏文化。唐人孔颖达如此解读华夏:“夏,大也,中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华,华夏一也。”他用礼仪与服章的宏大与华美概括华夏文化的基本特征,而“中国”所在区域盛行的正是华夏文化,反之没有这样文化风范的区域,均不属于“中国”。

其实,按照古文字学家的研究,“中国”与“中原”含义相同,都是一个居中的区域的意思。1963年,在陕西宝鸡市陈仓区贾村镇贾村出土了一件青铜器——何尊,上面有一篇铭文,其中有段文字中有“宅兹中国”这四个字,目前为止,这是“中国”这个词第一次见于文字记载,早于其他已出土的文献。整句话的意思是:周武王战胜了商朝后,对天卜告,说我要住在中央地区,从这里来治理民众。当时的商国都殷(今河南安阳)正是在华北大平原上,周武王的“宅兹中国”就是住在中央地区,也就是要住在华北大平原。因此这里的“中国”等同于“中原”,都是指称华北大平原。可以说在那个时代,甚至以后很长时间的农业文明阶段,在中原这个围绕着京师的中心地带,政治中心与文明的中心、经济的中心是统一的。统一就统一在中原这个地方。

(摘编自单之蔷《中原与中心随想录》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.作者对“中国的中心”的探讨,主要是从文明或文化的角度出发的,而不是其他方面。

B.西北干旱半干旱区和青藏高寒区不会出现“中国的中心”,是因为其自然条件不够优越。

C.农业文明时代,长江以南降水丰富,湿度大,不是太适合人居住,司马迁也有类似表述。

D.青铜器何尊上面的铭文,是历史上“中国”一词最早的文字记载,诠释了“中原”的含义。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.按照作者的观点,“中国的中心”自从产生以来就不是固定的,而是变化转移的。

B.从国家形成的历史过程来看,先有小聚落,后有大联盟;先有中心,后有国家。

C.因为“中”字在甲骨文中形状像一面旗帜,所以“中”的含义由旗帜引申为中央。

D.西周时期,政治的中心、文明的中心、经济的中心都统一在华北大平原这个地方。

3.下列选项中,最能支持“中原是文明程度最高地方”观点的一项是(3分)

A.《尚书·禹贡》将天下分为九州,以豫州(中原)为中心,称其地质土壤条件为“厥土惟壤,下土坟垆”。

B.班固《汉书·地理志》记载中原地区“民有先王遗风,好稼穑,务本业”的农业发展、经济繁荣景象。

C.二里头遗址(位于中原)出土的文化青铜器群等,体现了当时比较成熟的礼治,展现了“最早的中国”。

D.《谏逐客书》中“惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡……”,展现政治军事影响力。

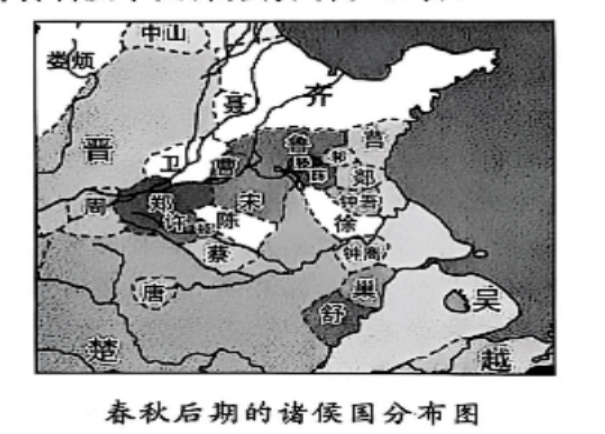

4.《左传·成公七年》讲到“吴伐郯”事件时说,“中国不振旅,蛮夷入伐”。为什么把此事件称为“蛮夷”伐“中国”?请结合材料及下图,简要分析。(4分)

5.根据材料,概述中原地区能成为“中国的中心”的原因。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

文本一:

林海雪原(节选)

曲波

杨子荣在向着威虎山进发。山上的“雪朋友”“又滑又刁,生性好陷人,好绊脚”,杨子荣不得不蹚雪走路。

为了去掉他五六年的人民解放军老战士的习惯,他不得不狂练着土匪的习气,竟像一个着魔的人,比手画脚,晃头甩臂,哼着俗调,嘟哝着暗语黑话。总之,他一心只想着他的任务:“从现在起你不是杨子荣同志,而是惯匪胡彪。”他现在已在向着他的目的地前进。

他骑着许大马棒的那匹马,通过一带灌木林:“我也需要吃饱一点,好应付可能发生的一切。这一切很可能在今天就要开始。”想着,他从饭袋里,掏出冻得像石头一样的高粱米饭团。也没有生火烤,咔嚓咔嚓地啃起来。啃两口饭团,再吃两口雪团,他一面咀嚼一面想,忽然扑哧一声笑开了。原来他瞅着他这身全套的土匪装束,又联想到多日没洗没刮的脸,心想一定也难看得一塌糊涂。

突然正在吃着草料的马,一阵乱声嘶叫,接着便是乱刨乱踢。它两只恐怖的眼睛直望着西北方丛林,频频地回头望着杨子荣,好像求救似的。接着它四腿弯弯,抖颤得站立不住了,看着就要绝望地倒下去。

突然一声巨吼,灌木丛中扑出一只大个的东北虎,张着利牙,竖着尾巴,一冲一冲地向马扑来。虎尾扫击着灌木丛,猎猎乱响,震得雪粉四溅。马被吓得不刨也不踢了,垂着头两眼死盯着扑来的恶敌,从鼻子里发出低沉的哀鸣。

杨子荣还是头一次看到活老虎,离得又这么近,又是来吃他的马,突然的惊恐之感,使他气喘不安,心怦怦地乱跳,手中的枪也随着他的心有些抖颤。虎一冲一冲地向马扑过去,离得已经很近了。“得赶快下手,这匹马不仅是我的快腿,更是我的身份证,失了它就等于失掉了身份证。”想到这,他用力把身体贴紧树干,用力把匕首向树上一插,把枪架在匕首上,克服了枪身的抖动,他压住了紧张的呼吸,从虎的侧面,瞄准了虎头。

他很有把握地一扣扳机,糟极了,枪仿佛嗤嗤笑了一声,一颗臭子儿,没打响。杨子荣立刻唰一声抽出大肚匣子,向虎哗哗哗一梭子。老虎只是一惊,在地上打了个滚,显然没打着。它发现了树背后的杨子荣,便来了一阵凶狂的示威,吼声震得全山回响。尾巴像条巨大的鞭子,打得地下雪尘四扬,显得更加凶恶。老虎跳到杨子荣面前十来米处,它把前爪向地下一按,那强壮有力的四肢如同紧绷的弹簧,肌肉在皮毛下微微隆起,脊背弯曲成一道低伏的弧线,像是拉满的弓,随时准备弹射而出。它的嘴巴微微张开,露出一排锋利无比的牙齿,那牙齿在微弱的阳光下闪烁着森冷的光,像是死神的镰刀。

趁着老虎发起攻击前的刹那,杨子荣果断开枪,打中了老虎的一只前腿。老虎一时吃痛,发出一声狂吼,直立两只后腿,张开血盆似的大嘴,迎面扑向杨子荣。杨子荣的枪口对准了虎嘴,“当”的一枪,子弹通过口腔,从脑盖骨穿过。老虎的眼睛从愤怒渐渐变得无神,仆卧在雪地上,爪子摩擦地面,发出窸窸窣窣的声音,一条尾巴乱绞了一阵,死去了!

杨子荣擦了擦额上的冷汗,自言自语道:“有意思,要去威虎山,半路上又过了个‘景阳冈’。”但他又想:“这个虎怎么处理呢?送回小分队吗?已是不可能的事。带到威虎山去吗?我这次虽是去献礼的,可是所有礼物最后都不能为匪徒所得,我给予他们的只是他们的覆灭。怎么办呢?只有埋起来,深深地埋在雪底下,等剿完‘座山雕’再取下山去。”

他正要弯腰去拖虎,忽然在虎来的方向,传来了叽叽咕咕的说话声。他向声音的方向窥望,发现在山林深处有五个人向这里走来,他顿时心里一阵翻腾。“这一定是威虎山的匪徒了,他们是撵虎而来呢,还是听到我的枪声而来呢?”一阵激烈的思索,使他全身有些紧张。

他极力让紧张的肌肉松缓下来,内心对自己作了一个尖锐的批评:“太不沉着,太胆小!这是一种畏惧的表现,这简直太危险,这种表现分明是向敌人招供,承认了自己不是胡彪,再愚蠢的敌人也会把你识破。快!快镇静下来,革命斗争瞬间就要开始了!我不是杨子荣,我是胡彪。”想到这里,他哼开了小曲,溜溜达达,缓步牵马走去。

“提起了宋老三,两口子卖大烟……”他哼得完全像土匪的俗调。两方人马到了跟前,他对那五个人一瞧也不瞧,只当没看见,满不在乎地搅拌着马草料。心想:“我等着他们,看他们先来啥?”

“蘑菇,溜哪路?什么价?”①五个人中的一个,发出一句莫名其妙的黑话,手却捂在枪匣子上。

杨子荣笑嘻嘻地说:“嘿!想啥来啥,想娘家的人,小孩他舅舅就来啦。”②他流利地用黑话答了匪徒的黑话,接着他走上前去……

(后来,杨子荣顺利通过土匪重重考验,成功打入土匪内部,并取得匪首座山雕信任,最终引领小分队将土匪一举歼灭。)

(有删改)

文本二:

革命英雄传奇小说直接来源于现实的革命斗争,但又比一般反映革命斗争的小说更富有传奇性。作品中展现的英雄主义情结在很大程度上与中国传统文学中的英雄传奇,尤其是老百姓喜闻乐见的惊险刺激的侠义小说一脉相承。但革命英雄传奇小说与传统英雄的“侠义”不同,彰显了革命英雄传奇小说中人物形象的革命性与教育意义。革命英雄传奇小说的终极目的是表现作者和革命者的理想与愿望,吸引民众的兴趣,为受苦受难的民众提供无产阶级革命者的人生价值范式。

《林海雪原》故事发生于1946年,以山东烟台人杨宗贵的事迹为基础,杨宗贵身世坎坷,参军革命,打匪立功,广为传颂。小说以他为原型,讲述了剿匪的故事。小说中的杨子荣从小受苦,父亲被恶霸折磨而死,母亲积怨成疾,撒手人寰,妹妹被捉去当丫头。为躲避残害,杨子荣在外漂流7年,抗战开始后,加入八路军。小说对英雄出身的强调,主要目的是“为动员大众提供了一种更为强大的召唤作用……使每一个‘平凡的儿女’都看到了自己成为‘英雄’的可能性”。

(摘编自王谦《革命英雄传奇小说的艺术价值》,有删改)

[注]①“蘑菇,溜哪路?什么价?”:这句话的意思是“什么人?到哪里去?”②“想啥来啥,想娘家的人,小孩他舅舅就来啦”:这句话的意思是“找到了同行”。

6.下列对文本一相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.“雪朋友”“又滑又刁”,既表现了雪原自然环境的恶劣,又暗示了剿匪的复杂艰巨。

B.杨子荣啃食冻饭团时发笑,既是对形象的调侃,也在一定程度上体现革命者的乐观。

C.小说不交代威虎山的匪徒因何而来,使后面情节的发展具有不确定性与紧张感。

D.杨子荣与自己对话,是他缓解长期单独作战压力的方式,体现了其内心的孤独。

7.下列对文本一艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.“他现在已在向着他的目的地前进”,一语双关,既是说他在向着威虎山进发,又隐含着他在完成任务的征途之中。

B.小说通过杨子荣“比手画脚”“哼俗调”等动作描写,强化了主人公身份转换时的表演性,增强了主人公的喜剧色彩。

C.小说采用顺叙方式叙写杨子荣“向着威虎山进发”的经历,条理清晰,悬念迭出,引人入胜,增加了文章的戏剧感。

D.小说采用第三人称叙述杨子荣上山的故事,语言生动传神,拟声词与叠音词的灵活运用,使得小说的现场感十足。

8.文本一结尾部分描写了人物之间用黑话交流的情景,请结合文本,分析此处黑话的作用。(4分)

9.“《林海雪原》兼具真实性与传奇性”,请结合两则文本,谈谈你对这句话的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,21分)

阅读下面的文言文,完成10~14小题。

材料一:

任中正,字庆之,曹州济阴人。父载,右拾遗。中正进士及第,为池州推官。历大理评事、通判邵州,改太府寺丞、通判濮州。以翰林学士钱若水荐,迁秘书省著作佐郎、通判大名府。转运使陈纬徙陕西,举中正自代,太宗曰:“朕自知之。”召为秘书丞、江南转运副使。中正躯干颀长,帝择大笏,命内臣取绯衣之长者赐之。至部,岁大稔,民出租赋、平籴皆盈羡。发运使王子舆欲悉调饷京师,中正曰:“东南岁输五百余万,而江南所出过半。今岁有余,或岁少歉则数不登,患及吾民矣。”乃止。擢监察御史、两浙转运使。民饥,中正不俟诏,发官廪振之。按晋州盛梁狱,论如法。迁殿中侍御史、判三司凭由司。既而有与梁善者,密中之,出为荆湖转运使。迁左司谏、直史馆、知梓州。擢枢密直学士,代张咏知益州。在郡五载,遵咏条教,蜀人便之。知审刑院,出知并州。迁给事中、权知开封府。大中祥符九年,拜尚书工部侍郎、枢密副使。马知节知密院,改同知院事。明年,曹利用为枢密使,复为副使,再进兵部侍郎、参知政事。仁宗在东宫时,以右丞兼宾客。迁工部尚书。帝既即位,乃拜兵部尚书。素与丁谓善,谓且贬,左右莫敢言者,中正独营救谓,降太子宾客。中正弟尚书兵部员外郎、判三司监铁勾院任中行,右正言任中师,皆坐贬。顷之,以母老徙曹州,迁礼部尚书。卒,赠尚书左仆射,谥康懿。中正母入谒禁中与陈彭年王曾张知白妻同见真宗命中正母为班首且赐坐。中正事亲孝,平居简素,而饮食极丰美。

(节选自《宋史·任中正传》)

材料二:

任中正尚书知益州时,眉州青神县吏光宝家为盗所劫,耆保①言是夜雷延赋、雷延谊皆不宿本舍,县尉即捕系之。县吏王嗣等恣行考掠,皆死于狱。有顷,本州获劫光宝家贼七人,始知赋、谊之冤。中正劾治其事以闻,王嗣等四人并配隶他郡,而优恤被枉之家。

(节选自《折狱龟鉴》)

[注]①耆保,指代乡村中的年长者或德高望重的人,在乡村社会中承担着维护治安秩序、调解纠纷等职责。超然客公众号

10.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

中正母入A谒禁中B与陈彭年王曾张知白妻C同见D真宗E命中正母F为班首G且赐坐

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.自代,代替自己,与《齐桓晋文之事》“牛何之?”的句式特点一致。

B.中,合乎,与《庖丁解牛》“乃中《经首》之会”的“中”意思相同。

C.便,感到方便,与《归去来兮辞》“悦亲戚之情话”的“悦”用法相同。

D.乃,于是、就,与《师说》“今其智乃反不能及”的“乃”意思不同。

12.下列对两则材料有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.任中正先从地方官做起,因转运使陈纬的举荐而受到皇帝的关注,出任江南转运副使。

B.任中正身材修长魁梧,皇帝特为其选择大笏,并命内臣取来较长的红色官服赐给他。

C.尚书兵部员外郎兼任三司监铁勾院的任中行与右正言任中师,皆因任中正而连坐受贬。

D.眉州青神县县吏王嗣等人对雷延赋、雷延谊两人任意拷打,致使两人都死在监狱中。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)民饥,中正不俟诏,发官廪振之。(4分)

(2)素与丁谓善,谓且贬,左右莫敢言者。(4分)

14.任中正是个怎样品性的人,请根据材料简要概括。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16小题。

观田家

韦应物

微雨众卉新,一雷惊蛰始。田家几日闲,耕种从此起。

丁壮俱在野,场圃亦就理。归来景常晏,饮犊西涧水。

饥劬①不自苦,膏泽且为喜。仓廪无宿储,徭役犹未已。

方惭不耕者,禄食出闾里。

[注]①劬,辛勤劳苦。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.诗歌前两句,诗人扣住诗题“田家”,从春雨春雷写起,视听结合,引出春耕。

B.诗歌中“俱”“亦”“常”三个词,浓缩了田家一天甚而一生劳作的艰辛。

C.“方惭”二字是作者看到劳动者的艰辛,从而对自己宦游食禄生活的羞愧。

D.整首诗全是平常之辞,朴实且自然,与杨万里的《插秧歌》语言风格迥异。

16.本诗是从哪些方面“观田家”的,请结合诗句简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)在人工智能时代,能力与年龄不再有直接的关系,新兴产业涌现了一大批年轻才俊。这可以用《师说》中“,”解释。

(2)夏日清晨,你听到外面叽叽喳喳的啼鸣,脑中不禁浮现周邦彦《苏幕遮·燎沉香》中的“,”两句。

(3)“蛟”是古代神话中的神兽,平时栖隐在深渊之中,能腾云驾雾,兴风化雨。古代诗文中经常出现蛟的身影,如“,”。

三、语言文字运用(19分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

夜幕里,①人们燃起保险灯——一种能遮风挡雨的风灯,继续紧张地忙碌着。许多风灯在丘岭上闪烁,仿佛从天空散落在丘岭上的星斗。灯影里的沙岭在飒飒的秋风里不再显得粗暴、冷漠,而是楚楚可怜。那时,不论多么累,我都会千方百计驱逐睡意,努力支撑着,跟在大人身边,干提灯的活儿。我欣赏着大人那优美的切红薯的动作,②不住地在心中祈祷,手千万不要碰到刀子啊。切红薯片是个技术活儿,稍有不慎就会伤到手指,那时几乎每天都有受伤的,想到就让人不寒而栗。挑灯实在挑烦了,③我便把灯挂到槐树枝上或支起的“独轮车”车架上,④坐在岭顶、沐着秋风,望着四面八方的风灯发呆。风化的沙土岭上,一片繁忙的喧哗,一派丰收的喜悦。

这样的日子里最怕的是阴雨天气。一天夜里,突然阴云密布,空气中仿佛能挤出水来,一看就知道大雨将临。正赶上满岭是七八成干的红薯干,村民不敢怠慢,连夜喊着叫着,提了风灯,在蜿蜒的山路上深一脚浅一脚地往岭上赶,然后推着堆满红薯干的车子往家跑。

多少年来,我的脑海中无数次地闪现着那摇弋于瑟瑟夜风中的风灯——秋天夜晚的灯火,竟然在荒寂的沙土岭上营造出如此美妙而温馨的意境,让我倦殆的心一次次地回到贫脊而又可爱的故乡。

18.对下列各句中的标点符号的分析,不正确的一项是(3分)

A.①句中的破折号表示后面内容是对“保险灯”所作的解释。

B.②句中的逗号可以换成冒号,逗号后是对“祈祷”的说明。

C.③句中“独轮车”的引号表明该词是特殊含义,不同一般。

D.④句中的顿号应改为逗号,因为其前后是两个独立的句子。

19.下面两个句子都有“仿佛”一词,说说二者表意上的不同。(4分)

(1)许多风灯在丘岭上闪烁,仿佛从天空散落在丘岭上的星斗。

(2)空气中仿佛能挤出水来。

20.最后一段中有三个错别字,请找出来并加以改正。(3分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

科研人员饲养小白鼠,起初小白鼠饲养在小笼子里,它就会顺着小笼子的边缘跑;后来,将小白鼠养在更大的笼子里,(1)__。这种现象被称为“小白鼠效应”。

其实,(2)__。随着科学技术迅速发展,交叉学科、新兴学科不断涌现,科学研究的思维方式和研究方法也应该随之调整。但是,仍然有一些科研人员坚持“(甲)”,采用单一学科的理念、知识和方法去研究新问题。例如,在植物保护领域,传统的病虫害防治采用背负式喷雾器来打农药;如今,采用无人机喷洒农药,不仅效率高,也更节约。在这种情况下,再研究调查田间病虫害防治效果时,如果不懂无人机技术,不愿意研究卫星导航技术,恐怕就要跟现实“(乙)”了。

学科交叉是现代科学技术创新的一条必然路径。据统计,近20年来,诺贝尔自然科学奖中,交叉研究成果占比已超过三分之一。在这种大趋势下,如果仍然只盯着单一学科的“(丙)”,不愿走出“(丁)”,忽视交叉学科,就势必导致“小白鼠效应”。这既不利于创新人才的培养,(3)__。

21.下列词语依次填入文中甲、乙、丙、丁处最恰当的一项是(3分)

A.一亩三分地 脱节 老把式 舒适区

B.老把式 隔断 舒适区 一亩三分地

C.一亩三分地 隔断 老把式 舒适区

D.老把式 脱节 一亩三分地 舒适区

22.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过20个字。(6分)

四、写作(60分)

23.阅读下面材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。(60分)

“让世界看见自己,让自己看见世界。”

以上材料引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息。

参考答案与评分标准

一、(35分)

(一)

1. D 2. C 3. C

4.①郯地在华北大平原上,地处中原,深受华夏文化影响,自然属于“中国”。②吴地处长江以南,远离中原,未开化之地,文明程度低,称为“蛮夷”,因此被称为“蛮夷”伐“中国”

(共4分。每点2分。指出关键词语“地理位置”“文明程度”即可给分。意思对即可)

5.①自然条件优越,温度湿度适中,更适合人类居住。

②地处平原,适合进行大范围农业生产,农业生产力高。

③具有鲜明的文化区域特征,与周围地区有不同的文化风范,相较四周地区文明程度最高。

(共6分。每点2分。每点有三个信息,能答出其中两个信息即得2分。意思对即可。其他答案酌情给分)

(二)

6. D 7. B

8.①有力刻画了人物形象。黑话是杨子荣心理外化的工具,其对话的严密性表现了他的智勇双全、灵活应变、沉着自信,也生动体现了他任务准备的认真细致。

②推动了情节发展。黑话是叙事的润滑剂,为后文杨子荣通过土匪的身份验证、取得土匪信任做好了铺垫。

③渲染了紧张气氛。黑话给情节带来了压迫性,调动读者情绪。

④增强了作品的真实性和地域特色。土匪的黑话,印证了土匪的身份,也符合林海雪原的地域特色,使读者产生独特的审美体验。

⑤形成多重对比效果。从杨子荣自身来看,其内在的革命信仰与外在的土匪表象产生了巨大反差;从外部对话来看,黑话构建出阴森神秘的匪窟生态,与解放军战士规范化的语言形成鲜明对比。

(共4分。每点2分,其中要点1分,分析1分;答出任意两点即可得满分4分。意思答对即可。其他答案酌情给分)

9.真实性:①《林海雪原》情节具有真实性。小说取材于真实的革命历史,讲述了真实的剿匪故事。

②小说环境具有真实性。逼真描述了东北林海雪原的自然环境,让人身临其境;也体现了当时的敌我矛盾的复杂性。

③小说人物塑造具有真实性。小说运用大量语言、肖像、心理、动作描写,塑造的杨子荣既是一个智勇双全的革命英雄,也是一个有血有肉的普通人,也会紧张、害怕。

④主人公杨子荣有真实原型。以山东烟台革命英雄杨宗贵的事迹为基础,广为人知。

传奇性:①《林海雪原》情节具有传奇性。小说重视渲染气氛与调动读者,情节设置充满了悬念、巧合,杨子荣打老虎与偶遇土匪的情节具有古典侠义小说惊险刺激的特点。

②《林海雪原》主人公具有传奇性。英勇机智的革命英雄杨子荣的所作所为具有英雄传奇色彩,有吸引力,有助于唤起普通人的革命斗志,感召民众效仿他投身革命。

③小说营构的环境具有传奇色彩。东北万里雪原,广袤无垠,人迹罕至,飞禽走兽出没,各路人马暗自行动,令人感到神秘莫测。

(共6分。每点2分,其中要点1分,分析1分。意思对即可。只答出“真实性”相关内容而不答“传奇性”相关内容最多得4分;只答出“传奇性”相关内容而不答“真实性”相关内容最多得4分。其他答案酌情给分,如从“艺术的真实”“生活的真实”等方面分析)

二、(36分)

(一)

10. B E G 11. B 12. A

13.(1)民间闹饥荒,中正不等诏下,便打开官府的粮仓赈济灾民。

(共4分。“俟”“振”“发”各1分,句意1分)

(2)中正素来与丁谓友善,丁谓将要被贬谪,左右谁也不敢为之辩解。

(共4分。“善”“且”各1分,“谓且贬”句式1分,句意1分)

14.①为人正直,仗义执言。②谨守孝道。③关爱百姓。④秉公执法,为民伸冤。⑤刚毅有节。⑥虑事周密。⑦目光长远。

(共4分。每点1分,答出4点即可得满分。如只笼统回答“品德高尚”不给分。意思对即可。其他答案酌情给分)

附参考译文

材料一:

任中正,字庆之,曹州济阴人。父亲任载,曾任右拾遗。中正进士及第,为池州推官。历任大理评事、通判邵州,改任太府寺丞、通判濮州。由翰林学士钱若水推荐,迁任秘书省著作佐郎、通判大名府。转运使陈纬移任陕西,举荐中正自代,太宗说:“我知道他。”召任中正为秘书丞、江南转运副使。中正身材颀长,皇帝为其选择大笏,并命内臣取来长的红色官服赐给他。到了任所,那年大丰收,平民交租赋、平价卖出粮食后仍有富余。发运使王子舆欲将粮食悉数调往京师,中正说:“东南一年输送五百余万,而江南所出过半。今年有余,或许哪年歉收则输送的数量则不够(有时年成稍稍歉收,甚或连年收成不好)将给我们的百姓造成祸患。”于是此举乃止。中正后来被提升为监察御史、两浙转运使。民间闹饥荒,中正不等诏下,便发官库的粮赈灾。审理晋州盛梁一案,按照法律定罪。迁殿中侍御史、判三司凭由司。不久有和盛梁交好的人,暗中中伤他,中正离京做荆湖转运使。迁任左司谏、直史馆、知梓州。后又提升为枢密直学士,代张咏知益州。在益州五年,遵循张咏成例,蜀人感到方便。后又在审刑院任职,离开京城到并州做长官。再迁给事中,代理知开封府一职。大中祥符九年,官拜尚书工部侍郎、枢密副使。大臣马知节掌管枢密院,改任中正为同知院事。第二年,曹利用为枢密使,中正复为副使,两次进升为兵部侍郎、参知政事。仁宗在东宫时,中正为右丞兼宾客。迁任工部尚书。仁宗即位后,便拜为兵部尚书。中正素来与丁谓友善,丁谓将要被贬谪,左右谁也不敢为之辩解,中正独自营救丁谓,被降为太子宾客、知郓州。中正的弟弟任中行担任尚书兵部员外郎,并兼任三司监铁勾院的职务,另一个弟弟右正言任中师,皆连坐受贬。很快,又以母老为由调任家乡曹州,后迁任礼部尚书。去世时,追赠尚书左仆射,封谥号为康懿。中正母入皇宫,与陈彭年、王曾、张知白妻子一同拜见真宗,真宗任命中正母为这几位女眷的首领,并且赐座。中正事奉双亲一向孝顺,平时居处简素,而饮食却极为丰美。

材料二:

尚书任中正在主管益州的时候,眉州青神县的官吏光宝家里被强盗抢劫。当地的里长说当天夜里只有雷延赋、雷延谊两个人没有在家,县尉就根据这个将二人抓捕归案。县吏王嗣等人对二人任意拷打,两个人都死在监狱中。不久,州里抓获了抢劫光宝家的强盗,一共七个人,这才知道雷氏兄弟是被冤枉的。任中正就以这个事审查惩处了相关人员,并将情况上报朝廷。王嗣等四人都被发配到外地,还对雷氏兄弟家进行了优厚的抚恤。

(二)15. D

16.①从时令节气角度,观田家一年之中劳作之早(结合前四句分析鉴赏)。

②从农事繁忙角度,观田家劳作之苦(结合第五、六、七、八句分析鉴赏)。

③从农人心理角度,观田家的喜乐与知足(结合第九、十句分析鉴赏)。

④从赋税徭役角度,观田家的境遇之惨(结合第十一、十二句分析鉴赏)。

(共6分。每点2分,其中要点1分,分析鉴赏1分。意思对即可。其他答案酌情给分)

(三)

17.(1)闻道有先后,术业有专攻或我师道也,夫庸知其年之先后生于我乎?

(2)鸟雀呼晴 侵晓窥檐语

(3)示例一:积水成渊蛟龙生焉 示例二:舞幽壑之潜蛟 泣孤舟之嫠妇 示例三:腾蛟起凤 孟学士之词

(共6分。每空1分。该小题多写、少写、错写一律不得分)

三、(19分)(一)

18. C 19.(1)仿佛:好像,体现了风铃与星斗有相似性;表示比喻。 (2)仿佛:强调下大雨前沙岭一带空气湿度很高,似乎已然下雨;表示夸张。

(共4分。每点2分,其中分析1分,要点1分。要点中提及引发读者联想与想象亦可得分。意思对即可)

20.“弋”改为“曳”,“殆”改为“怠”,“脊”改为“瘠”。

(共3分。找出并修改正确,每个1分;找出但修改错误,不给分)

(二)

21. D 22.(1)它还会习惯性地按以前在小笼子里的轨迹跑

(2)科学研究中的“小白鼠效应”并不少见 (3)也不利于创新成果的产生

(共6分。每处2分。意思对即可)

四、(60分)23.作文

命题分析

“让世界看见自己,让自己看见世界”———这两句看似简单的箴言,实则蕴含深刻的人生智慧。“让世界看见自己”可指个体被外界认识、发现。“让自己看见世界”则是自己主动观察世界、理解世界,融入世界发展、贡献世界发展。在当代社会中,我们既需要勇敢地展示自我,让世界认识我们的独特价值;又需要敞开胸怀,让世界的多样性丰富我们的认知。这两者并非对立,而是如同镜与窗的关系:世界是我们认识自我的镜子,自我是观察世界的窗口,二者相互映照、相互成就。

可从不同角度进行立意。比如从个人发展角度,强调内外互动的重要性;从文化的角度,强调文化输入与输出;从科技进步方面,强调双向互动等;从价值观念角度,强调发展“小我”才能更好地服务世界这个“大我”,心怀世界这个“大我”才能实现“小我”的价值意义,个人的内在成长与认识广阔的世界、建设人类命运共同体相互促进。写作时应注意辩证关系,两者要相辅相成,不能偏废。

下面是具体分析这两句话背后的内涵。

“让世界看见自己”,是对个体价值的肯定与表达。古希腊德尔斐神庙上刻着“认识你自己”的箴言,暗示自我认知是人类永恒的命题。法国思想家卢梭在《忏悔录》中毫无保留地展示自己的光明与阴暗面,正是因为他认识到:“我独一无二,我就是我。”中国古代诗人屈原“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的宣言,同样展现了个体在纷繁世界中的自我坚持。历史长河中,那些真正影响世界的人物,无论是艺术家梵高笔下燃烧的向日葵,还是科学家爱因斯坦颠覆性的“相对论”,都是他们独特自我在世界的投射。让世界看见真实的自己,是对生命最崇高的敬意。

同样,曾经积贫积弱的中国,也在中国共产党的领导下站起来、富起来、强起来,逐渐走到了世界正中央,让世界看到了一个开放、包容、繁荣的中国,一个可信、可爱、可敬的中国。从国家发展与民族进步的角度,我们实现了“让世界看见中国”,任何国家与民我小小一扇窗 也赠予我屋顶 赠我一个名 又渐渐长大的年龄 赠我一首诗 又悄悄读得很安静……这首歌是个体与世界的融为一体之作、自己与内心和解之作、个体成长与世界发展共鸣之作。

阅卷标准

建议46分起评,作为最后一次统一考试评分可适当宽松,鼓励打高分,适当拉开距离。注意最佳立意应紧紧围绕着两者的关系与内涵。

一类文:60—53分

(1)审题精准:紧扣“让世界看见自己,让自己看见世界”的关系,不旁逸,概念理解准确、深刻,前者更多是能力增长,后者更多是境界提升;前者更多是自身努力,后者更多是思想指引;前者更多是方法,后者更多是情感态度价值观;前者更多是出发点,后者更多是落脚点。总之,两者可以是相辅相成的关系,也可以是认知的不同层次与阶段,也可以论述两者是条件关系,自圆其说,具有现实性与启发性为宜。还可围绕“两者的关系是什么”“为什么建立这样的关系”“怎么建设发展两者关系”展开,层层深入,体现建设性。

(2)思想内容深刻:对观点的分析透彻、有深度,有辩证分析,论证充分而有力;素材使用与名言引用规范、恰当、丰富,叙议结合紧密,有力证明观点,富有启发性。

(3)表达与形式好:议论文结构清晰,层次分明,有恰当的衔接与过渡。语言流畅,说服力强,文质兼美,有创新表达。记叙文紧扣主题,故事精彩,富有深刻内涵与感染力。

二类文:52—42分

(1)52——46分:审题准确,立意不够深刻,“让世界看见自己,让自己看见世界”的内涵界定相对浅显,论证不够全面,或者二元思辨未能完整实现。但论证结构整体清晰,材料比较丰富,表达流畅,有一定的文采。

(2)46—42分:“让世界看见自己,让自己看见世界”分成两部分进行论证,不注重两者关系的探讨。内容发生游离,论证结构逻辑不够清晰,论据较少或较陈旧、不准确,表达不够丰富、准确。

三类文:41—36分

立意有偏颇,重点谈的是我们国家在世界日益强大,为世界瞩目。不注重思辨,未能体现对两者关系的探讨;表达形式方面,逻辑思路一般,语言表达文采欠缺,句子不够流畅等。总之,文风不正,文脉不畅,文气不顺。

四类文:35—20分

有跑题现象,不能围绕材料进行分析和论述,文章脉络不清,中心不明确,言之无物

五类文及以下19-0分

完全跑题,胡编乱造;或者抄袭前面材料。

扣分项:

1.错别字:错一个字扣1分,上不封顶。2.书写:潦草,扣2分;难以辨认,扣3分。

3.题目:没有题目,扣2分。

4.字数:不足400字,20分以下;不足600字,30分以下;满600字、不足800字,每少50字扣1分。

5.抄袭:抄袭阅读内容的,视轻重程度,研究扣分,比如抄袭400字的,20分以下;抄袭600字的,10分以下;抄袭800字的,0分。