如何让孩子通情又达理?

温馨提示:本文主要内容观点已经发表在《幼儿教育》2025.6.如需转载,请联系杂志社。

案例:

过年期间,我精心策划了野生动物园活动。原本希望大家开开心心的,但整个过程状况不断,四岁儿子引发了各种不爽。

入住的第一晚,因为房间的选择弄得老人不高兴。本来计划好,我们三口住亲子房,可儿子就是不同意,非要让姥姥陪着住,只好我和姥姥儿子一间房,姥爷和老公住一起。爸妈难得出来游玩,还不能住在一起,我感到很内疚。

第二天一起去动物园,中午吃饭,我们大人都想吃碗面条,儿子非要吃炸鸡,我们说买了拿到面条馆里一起吃,他就是不同意,非要陪着在快餐厅里吃,差点儿就在地上打起滚来。考虑到周边好多人,大庭广众之下教育训斥孩子不合适,我还是妥协地陪孩子吃了,四位老人由老公陪着。

回到家后,我和老公讨论了好久,觉得自己的家庭教育很失败。但是我们该说的也说了,该管的也管了,可就是不管用。要怎么做才能让孩子通情达理,变得懂事儿一些?

分析:

首先,自我意识发展初期的关注方向存有偏离。

我们常用“懂事儿”来夸奖那些能够做到通情达理的孩子。通情达理,指孩子能够理性地考虑问题,做到体谅和理解他人的感受和需求。孩子在1岁半左右获得自我意识,对于这一重要的心理发展阶段,家长常常忽视孩子正在发展成为独立个体的意愿,而是更多关注孩子的“不听话”,为孩子贴上“trouble two”(麻烦的两岁儿)的标签,认为陪孩子熬过这个阶段,恼人的问题就会自行解决。

当孩子开始意识到自己是一个独立的个体,就会处处想要按照自己的意愿行事,不愿意再处处听从大人的安排,采用“就不”来拒绝大人的要求,表现出不配合和固执的性格。如果在这个阶段,家长没有开始认真回应孩子的心理成长,有效支架他们自我意识的健康发展,而是一味的忽视、纵容,由着孩子的性子来,凡事儿都是优先考虑孩子的需求,就会使孩子在这个阶段表现出自私、蛮不讲理的行为长时间延续下去,甚至到成年,孩子在与父母相处时,习惯性常常与大人唱反调,每时每刻都在挑战规则和权威,自私自利。

其次,学习太多养育理念,实践太少养育做法。

养育是实践性很强的事情,如果父母只是进行理念学习,却很少实践应用,没有获得具体的操作策略,实则很难达到养育效果。如同很多人在小视频中学习做饭,“一看就会,一做就残”,很多实践操作性内容,如果没有经历大量的亲身操作,根本无法掌握。正如我们常说的“读万卷书,行万里路”,强调了知识与经验的同等重要性。

养育更多是个性化的实践和探索,我们期待培养出“通情又达理”的孩子,如果只是停留在信念上,通过讲道理说教式回应孩子,没有在日常生活中一点一滴地实际去做,最后就只能培养出案例中的“小祖宗”,遇到任何情况,都优先考虑自己的需求、兴趣,完全不会顾及他人的想法,更不会考虑当下的实际情况。一旦自己想要什么,就完全不能接受商量和改变,周边人只能按照他的心意和想法去做,不满足就会哭闹、抗拒,与父母不断挑战和博弈,这种孩子还会越战越勇,直到父母“屈服”为止。在养育过程中,父母不再是有权威的引导者,而是孩子的“仆人”,被孩子当作是工具人。

其三,社会情感能力培养的价值被严重低估。

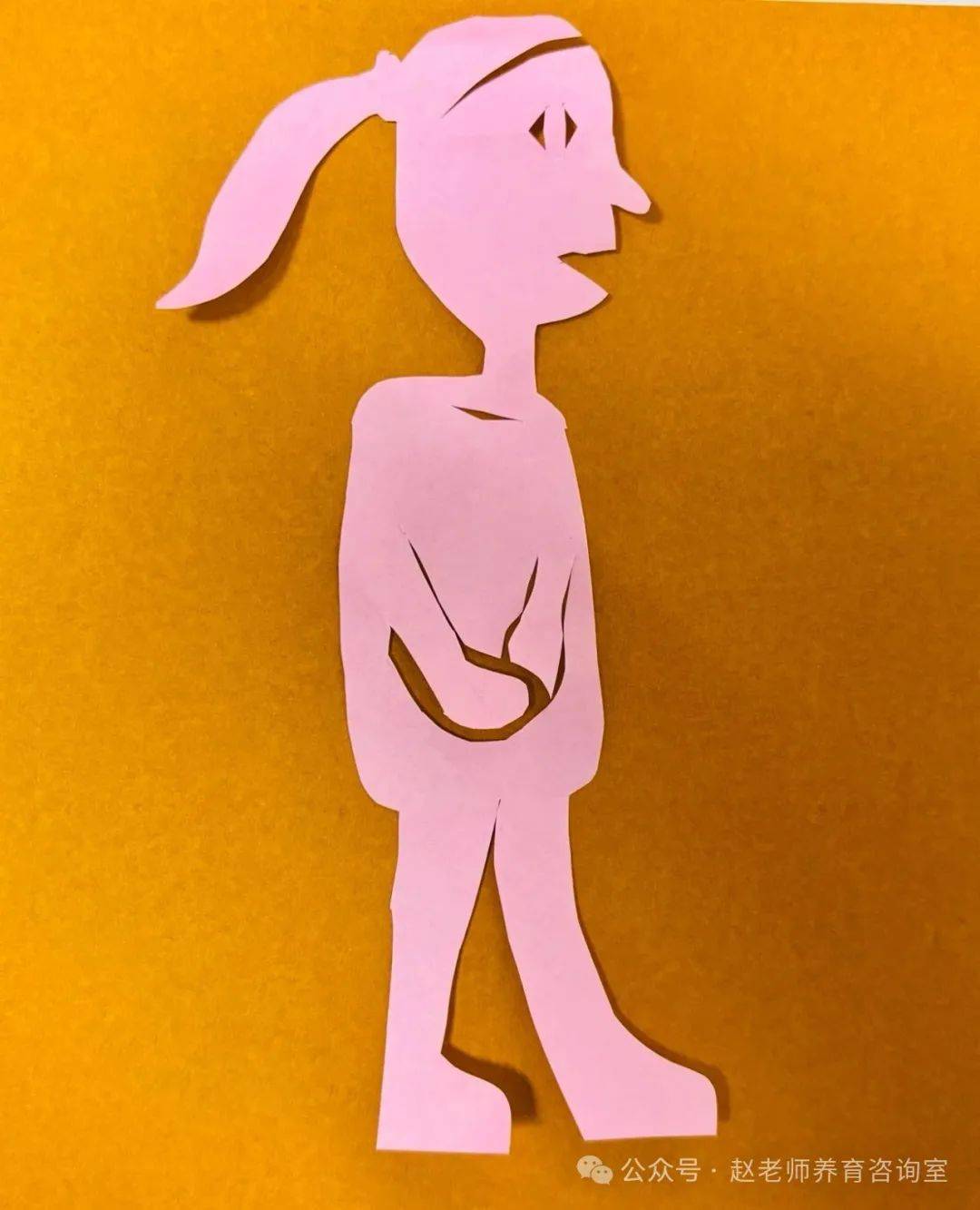

分解来看,“通情”指的是孩子能够设身处地地体会、感受他人的情感和处境,展现出同理心与包容性;“达理”则强调对事理有深入的理解和认识,能够遵循情理和道德准则,以公正、理性的态度面对问题。家庭教育中,这就涉及到对孩子社会情感能力的培养。

社会情感能力是一个人能够理解和控制自己的思想、情绪和行为,并适应他人的思维与行动方向,通过建立积极的人际关系,做出适宜的决定来解决社会生活问题的能力。相关研究结果发现,幼儿阶段的社会情感能力对后续学业成就具有显著正向预测结果,年幼时社会情感能力越好,未来学业成绩越好;还有研究者通过追踪研究发现,幼儿期的社会情感能力对成年后在教育、就业、犯罪活动、心理健康等多个领域的结果有重要影响。由此,社会情感能力的培养对幼儿阶段的孩子来说,其重要性日益凸显。

为获得社会情感能力,孩子需要从小进行社会情感学习,涵盖幼儿在情绪认知与管理、建立积极人际关系以及做出负责任的决策等方面的发展过程。作为家长,你要认清这样一个事实:公共教育中的学校教育,并不能解决孩子身心发展中的所有问题,特别是社会情感内容的学习,相对于学校来说,家庭在促进孩子社会情感学习方面更有优势。因为家庭生活孩子状态更自然、接触到的内容更加丰富、琐碎,应对方法也更加灵活和多样,蕴藏着无限的教育契机,便于孩子掌握更多的社会情感互动技巧。

综上所述不难看出,孩子的通情达理教育应该始于1岁后自我意识萌发的初期;家庭教育的实施不是依赖于父母懂得多,而是做的巧妙;培养孩子通情达理的底层逻辑为“情据理而通,理依情而达”。

建议:

1、尊重和鼓励自我意愿,明确言行的红线和底线。

孩子拥有自己的想法,很多时候并不是成心要对抗大人,而是他们只能“顾及到自己的心意”无法“兼顾到他人的需求”。与孩子的沟通交流,最重要的一个原则就是“既有关注又有要求”,而且关注共情必须在前,要求规则要在后。这样才能实现家庭教育中的“情据理而通,理依情而达”。小孩子因为自控力薄弱,认知上理解、情感上讲得通,但就是行为上难以做到,这正是他们在感受到自己被尊重的基础上,学习红线和底线的敏感时期。

孩子表达自我意愿是,父母要习惯于回应,“好啊!明白了!你想这样啊!”然后再进行好奇请教“为什么想跟姥姥住?不跟爸爸住呢?”这里“至少考虑别人一次”是底线,用来支持孩子的独立,“只考虑你自己不考虑别人”是红线不可以,用来规范孩子的行为。日常亲子互动中,父母要习惯在共情的基础上跟孩子进行“解释性”拒绝,帮助孩子同时顾及自己和他人的需求,行为上做到合情合理。

2、约定明确的行为规范,督促孩子逐步理解适应。

日常养育中,父母不能把孩子当作“宠物”来养,物质生活上都是优先孩子,而是要帮助孩子理解为人的规范,明白处事的道理。带孩子和全家一起外出游玩,涉及到住宿、吃饭、逛街等多种内容,出门前一到两周就要开始跟孩子“约法三章”,带着孩子进行行程中的重点环节进行预演,预想可能遇到的问题,把主动权交给孩子,通过角色扮演和追问等方法培养孩子解决复杂情境的能力。这样做可以帮助孩子做好在陌生的新环境中规范行为,提高适应的能力。

孩子三四岁正在发展换位思考能力,基于具身认知的学习理念,父母可通过设置卷入体验的情境,帮助孩子加强和深入理解情和理。借助于假装游戏,邀请孩子拉上行李箱,来到酒店办理入住。一位家长作为工作人员说明房间情况,另一位家长为孩子解释房间分配的理由,帮助孩子理解家长安排的依据和意图。“姥姥平时带你很辛苦,想要跟姥爷在一起休息,他们喜欢的东西一样,可以好好聊天!”“爸爸妈妈平时工作忙,特别想跟你一起住亲子房!”“万一你做不到怎么办?我们做不到怎么办?”预演不仅能够帮助孩子事先了解复杂情境,还能让孩子的“真实、不满”情绪有充分展示和消解的时间,避免在旅行中再去现场短时间内解决,让孩子进行“有准备的旅行”。

3、巧用动作类回应策略,促进社会情感健康发展。

即使日常做好经验累积,特殊活动前在做好具体环节的心理准备后,共处现场孩子仍有可能出现出尔反尔的状况,特别是在公共场合里,父母常会败给情绪失控。这时尽可能少用言语沟通,可以多采取动作类的回应方法,既能有效调控情绪,又能减少对他人的干扰。

事发现场,父母可以多采用拥抱、手捏、捋后背等动作,帮助孩子解决情绪问题。如孩子发脾气打滚,父母可以用力抱紧孩子,保护好孩子的头部,控制住孩子的胳膊和腿部动作,直到孩子的身体由僵硬变得柔软下来;当孩子身体局部表现出不适宜的行为时,父母双手用力捏压对应的身体部位,如小腿、手臂等,使其放松,直到其行为停止,该部位恢复到常态;当孩子表情难受,情绪激动,呼吸异常,无法顺畅进行表达时,父母蹲下身,一手扶着孩子的腰部,一个手用全掌心,从孩子后脑勺底部开始捋起,经过后脖子根,直到整个背部,一条线捋下来,然后重复从上到下的动作N次,直到孩子情绪平复下来,呼吸平缓匀称,后脖颈处感觉不到突突的跳动;孩子一直喊“就不”,父母与孩子面对面,大手拉小手,在父母的带动下,原地跳跃,孩子感觉到有些疲累后再讲道理。根据孩子的实际情况,可以联合使用上述回应方式。

■