288分全家欢呼,竟是网红营销?

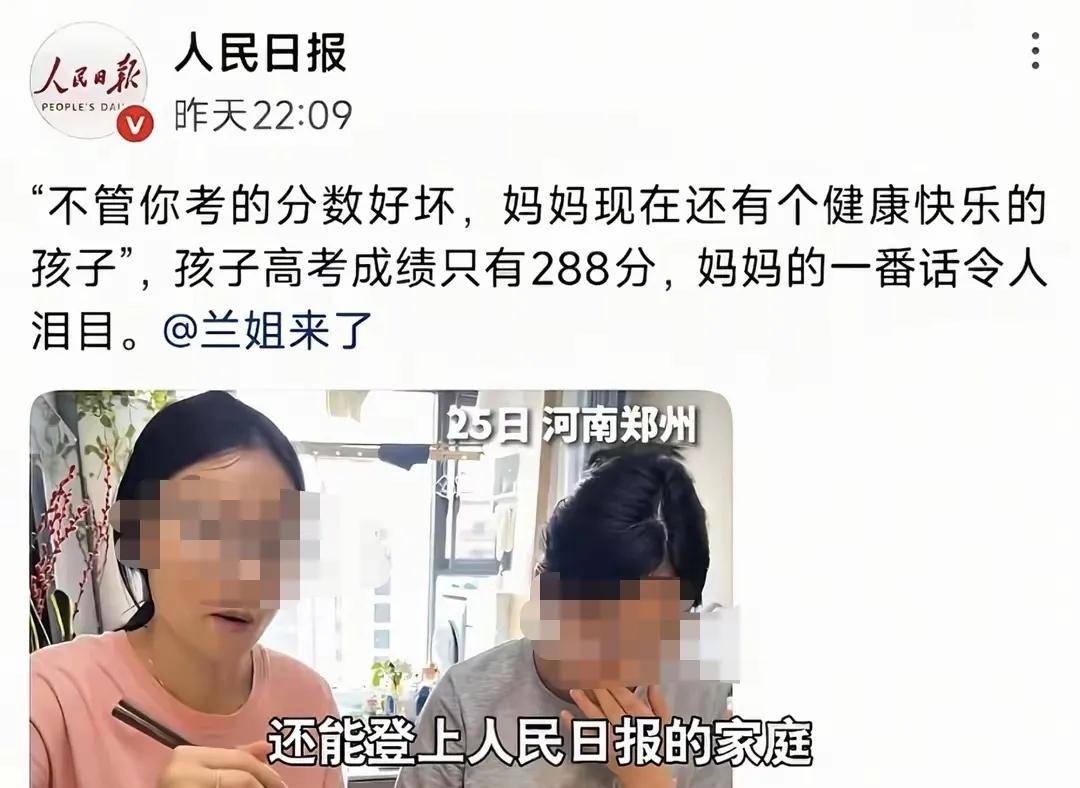

高考查分时刻,多少家庭屏息凝神。而当河南郑州一位女生屏幕上跳出288分的数字时,家人竟爆发出一片欢呼。母亲那句“不管你考的分数好坏,妈妈现在还有个健康快乐的孩子”,霎时间击穿无数人心防。视频被《人民日报》等主流媒体转发,刹那间,这个家庭成了豁达开明、温暖包容的象征,仿佛一道清流冲刷着唯分数论的焦虑尘埃。

然而,这看似纯粹的感动背后,竟是一场精心策划的流量盛宴。

当镜头关闭、热搜高挂,这一家人当晚便坐进了直播间。细心的网友很快发现,母亲的社交账号早已是探店带货的营销阵地,女孩本人更是活跃其中的常驻主播。高中三年,她上传的数百条视频里,充斥着网红商品的推销——那些精心剪辑的画面,并非高考后的临时起意,而是贯穿了整个本该埋头苦读的青春时光。

当她说出“这个分数是我高中三年努力来的结果,我已经尽力做到最好了”,在真相面前成了刺耳的讽刺。

288分意味着什么?艺术生、体育生都难以企及的低度,映照出的是学习态度与投入程度的巨大偏差。当其他家庭在书桌前挑灯夜战,她却在镜头前熟练推销;当同龄人为未来奋力一搏,她已娴熟游走于流量变现的捷径。

高考低分本不该被羞辱,但更不该成为营销工具。当分数被包装成噱头,当亲情被精心演绎成带货流量,这不仅是欺骗公众感情的闹剧,更是对踏实求学精神的嘲讽。

《人民日报》悄然删去视频的举动,是主流价值观无声而坚定的态度回归——当流量如潮水般涌向投机者,主流媒体必须成为守护堤岸的礁石。

这场闹剧的可怕之处,在于它悄然传递的扭曲信号:读书的艰辛不如流量的捷径,成绩的价值不如带货的利润。当“做网红赚快钱”成为一些年轻人眼中金光闪闪的“最优解”,当课堂与书本被直播间滤镜所轻视,我们失去的何止是知识?

若社会的上升通道被“流量至上”的泡沫所阻塞,年轻一代的奋斗意义又将在何处安放?

喧嚣落幕,我们更该清醒:分数非标尺,但态度是底线;职业无贵贱,但真诚不可欺。教育的光亮,应照亮那些在书桌前、在岗位上默默耕耘的身影,而非将投机取巧的捷径镀上金边。

当社会默认流量与金钱成为唯一尺度,教育的根基与奋斗的尊严便岌岌可危。

一个健康的社会,不会让投机者永远站在舞台中央。