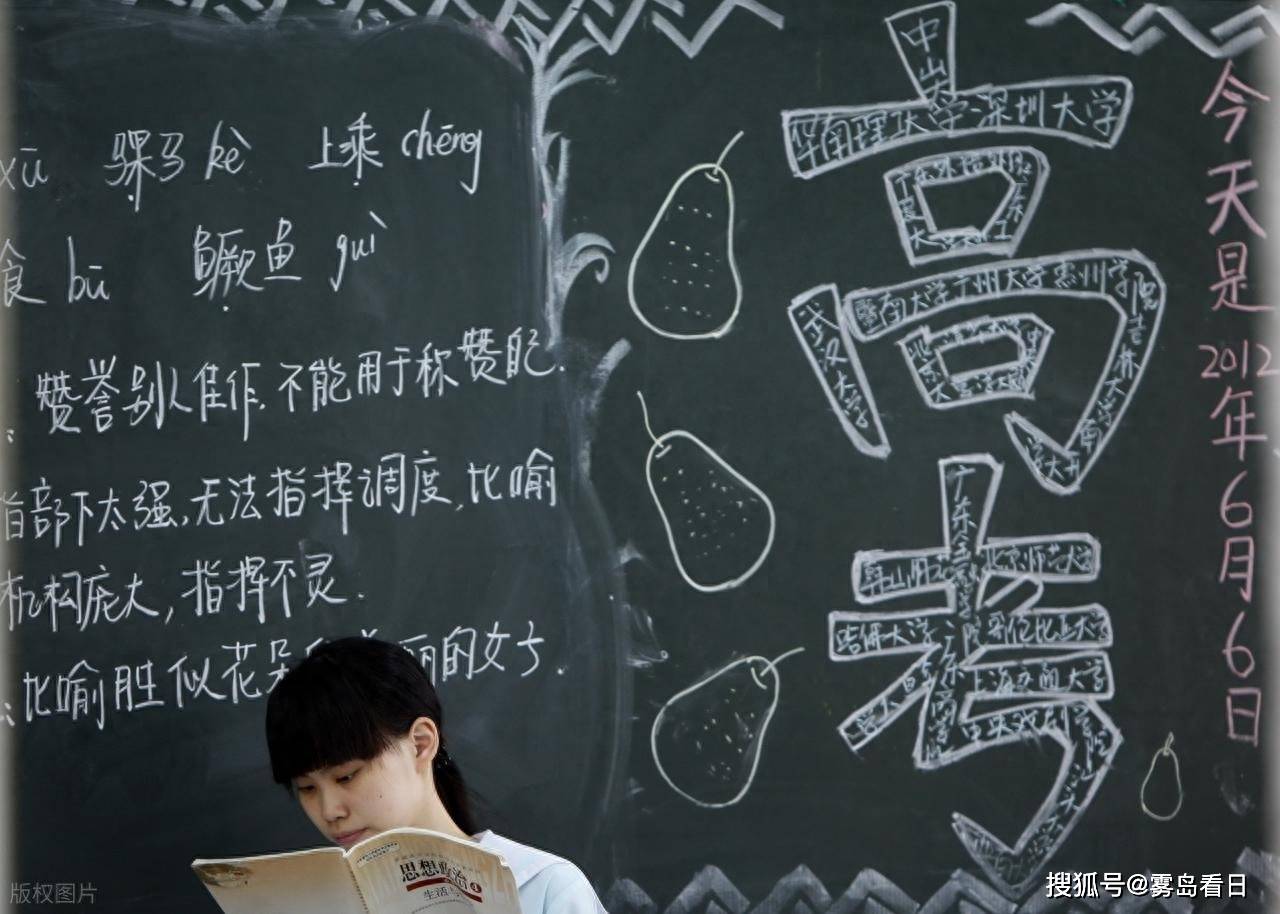

赋分制让分数“虚高”?2025新高考位次换算公式曝光

赋分制与新高考位次换算公式解析

赋分制是否让分数“虚高”

赋分制是新高考改革的核心举措之一,其产生是由于传统高考在文理分科模式下无法适应个性化选科需求。新高考推行3 + 3(北京、浙江等6省市)或3 + 1 + 2(多数省份)模式,选科组合多达20 - 35种,导致科目难度、考生群体差异巨大。赋分制通过排名百分比而非卷面分重新计分,解决不同科目成绩不可比的问题。

从赋分机制来看,各省将单科原始成绩按排名划分为五档,如B级(16% - 50%)对应85 - 71分,C级(51% - 85%)对应70 - 56分等。这意味着赋分并非随意提升分数,而是根据考生在全省的排名情况进行转换。虽然可能会出现部分考生赋分后分数比原始分高的情况,但这是为了保证不同选科考生成绩的公平性和可比性,不能简单地认为是分数“虚高”。它是综合考虑了选科差异和整体考生水平后进行的合理调整。

2025新高考位次换算公式

公式内容

2025年全国新高考省份增加至29个,对于新老高考模式交替的地区(如四川、河南、陕西等)考生而言,文理科人数和历史类/物理类选考人数有极大差异,不能直接将新高考位次和老高考位次一概而论。

具体的位次换算公式如下:

物理类:新高考位次/选物理人数 = 旧高考理科位次/理科人数

历史类:新高考位次/选历史人数 = 旧高考文科位次/文科人数

公式使用说明

新高考位次:选物理或选历史的全省位次,会跟随高考成绩一起公布。

选物理(历史)人数:新高考选物理(历史)的总人数,可以在一分一段表上直接查到(即最后一个人的位次加上人数)。

理科(文科)人数:旧高考理科(文科)总人数。

公式作用

志愿规划时,考生需要参考大学往年的录取分数线及位次信息,并判定自己是否在录取范围内。通过该位次转换公式,可将新高考位次转换为往年的等效位次,从而更准确地进行志愿填报。

等效位次的用途

在志愿填报中,等效位次能帮助考生参考大学往年的录取分数线及位次信息,判断自己是否在录取范围内。考生可以根据等效位次圈定相关范围内的院校名单,以合理规划志愿。例如,若考生通过换算得到自己的等效位次,对比某高校往年的录取位次,如果自己的等效位次在该校往年录取位次范围内,那么报考该校就有一定的可能性被录取。

综上所述,赋分制并非让分数“虚高”,而是为了保证新高考下选科考生成绩的公平性和可比性,同时新高考位次换算公式能为考生志愿填报提供重要参考。