如果张雪峰们能大行其道,大学是否还得开设“志愿填报专业”?

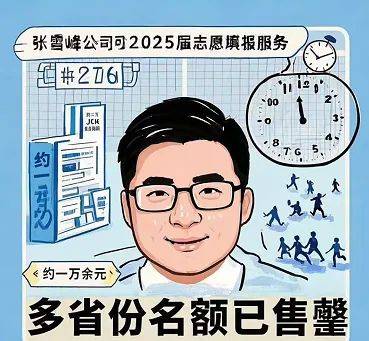

“一年不开张,开张吃一年”,张雪峰用一张满脸胡茬的疲惫自拍宣告志愿填报季结束时,其背后是半个月内梦想卡、圆梦卡分别以 12999 元与 18999 元价格售罄的疯狂数据。

去年直播 3 小时收入 2 亿,今年服务费再涨 —— 当教育选择的信息差被明码标价为 “财富密码”,我们不得不思考:若张雪峰们的商业模式被视作合理,大学是否真的需要开设 “志愿填报专业” 来系统培养这类 “攻略大师”?

张雪峰现象的爆红,本质是教育体系与就业市场断层的畸形产物。

当 “天坑专业” 与 “热门赛道” 的信息差能直接决定职业命运,当普通家庭需要花费数万元购买 “填报秘籍” 才能与精英阶层的信息优势抗衡,高考志愿填报早已从学业规划异化为一场押注人生的赌博。

设想中的 “志愿填报专业”,或许会设置《行业黑话解析》《就业率数据建模》《家长焦虑营销》等课程,学生们捧着 “志愿规划师” 证书走进职场,用算法精准计算每个专业的 “性价比”,却唯独算不出教育本该有的人文温度。

这种专业化的 “押注指导”,正在瓦解教育公平的根基。

当志愿填报成为需要付费学习的 “高端技能”,农村学生与城市中产的信息鸿沟将被进一步拉大。就像文档中揭露的 “开张吃一年” 的暴利模式,本质是利用底层家庭对命运跃迁的渴望进行商业收割。

若大学真的设立此类专业,无异于将 “教育博弈论” 纳入正规教育体系,让因材施教彻底沦为 “分数套利” 的注脚。

更深层的荒诞在于,专业与就业的匹配本应是教育部门的责任,如今却被张雪峰们变成牟利工具。

当高校专业设置滞后于产业发展成为常态,当就业市场的隐性规则需要 “内部攻略” 才能破解,社会资源的分配机制已然失衡。

“一年不开张,开张吃一年” 的震撼数据,实则是制度漏洞上开出的恶之花 —— 那些本该由教育部门构建的专业预警机制、由高校提供的职业规划服务,最终都异化为牟利场。

真正的教育公平,从来不是让学生学会在信息差中 “精准避险”,而是让每个专业都能承载成长的可能,让每份努力都不被行业周期轻易否定。

若张雪峰们的成功被视为理所当然,甚至催生出 “志愿填报专业”,那才是教育最大的悲哀。

毕竟,大学的使命是培养 “人” 而非 “棋子”,当校园里开始教授 “如何用志愿填报实现阶层跨越”,知识改变命运的箴言便已沦为赤裸裸的商业话术。

唯有打破教育与就业间的信息壁垒,推动高校专业设置与市场需求的动态调整,才能从根本上消解张雪峰们的生存土壤。

否则,即便没有张雪峰,也会有李雪峰、王雪峰带着更精密的 “人生押注攻略” 出现,让年轻人的前程永远困在 “选择大于努力” 的焦虑循环里。