丘成桐:打破教育困局,解锁数学在当代的无限可能

提到数学,人们总是首先想到那些复杂的公式和抽象的理论,数学也因此常被视作一门高深莫测、晦涩难懂的学科。

然而,无论是对于科技领域的发展,还是对于个人逻辑思维的提升,数学都发挥着不可替代的作用。尤其是在人工智能深度赋能千行百业,影响力与日俱增的当下,数学这门基础学科的发展和本土创新人才的培养,始终是科学界和教育界关注的焦点。

面对教育焦虑,如何探索出更适用于当下时代的数学教育体系?如何走出中国式教育的困境,为科技发展和学科建设培养本土顶尖人才?

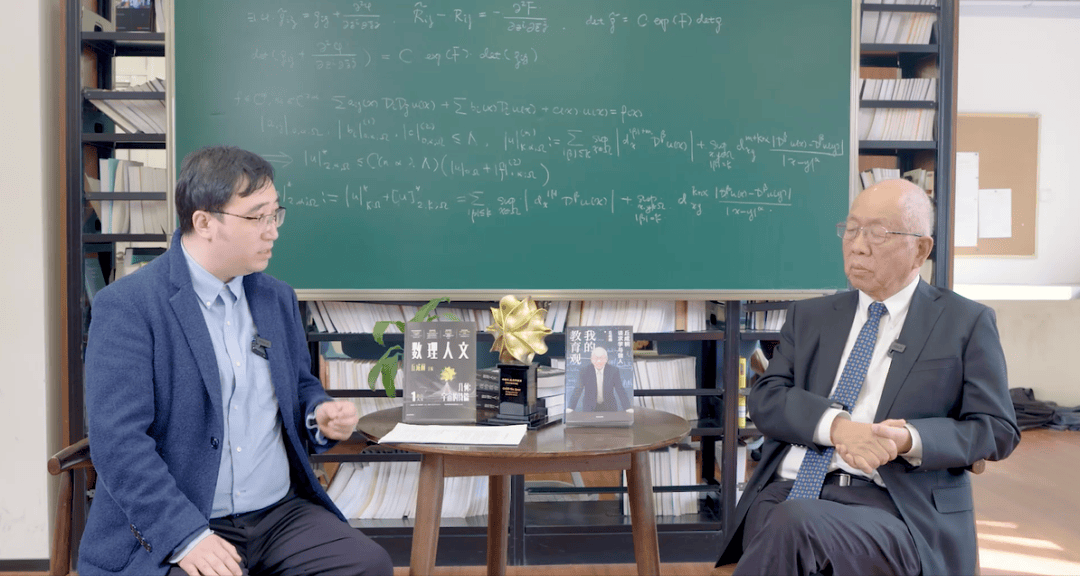

知名科普创作者、清华大学校友李永乐直播专访菲尔兹奖得主、清华大学讲席教授丘成桐,分享当下我们该如何 打破教育困局,解锁数学在当代的无限可能。

培养顶尖学者不能急功近利,

学会选取有意义的问题比刷难题更重要

李永乐:您在这本新书《我的教育观》中谈到了家庭教育对您的影响。而且您的两个孩子也是哈佛大学毕业的,所以您能不能跟我们谈一谈您对家庭教育的看法,或者说您在家庭教育的过程中有没有什么秘诀?

丘成桐:家庭教育是人生文化修养的开始,没有这个修养很难做好的学问。我想很多人不大了解,以为考试是最主要的,其实 一个人的人文修养影响到我们对学问的看法。

数学上有些重要的问题,解决了能够影响几十年;也有些问题虽然很难做,但即使解决了人家也不在乎,因为没有触及到数学的核心部分。

怎么选取有意义的问题,其实跟文化修养有密切的关系。我观察到很多同学花了好几年功夫还在琢磨高考的题目,坦白讲,我还没看到哪个高考题目与数学(研究)有很大的关联。如何选取重要的方向,对学者而言,是一个很重要的挑战,这与一个人的文化修养有很大的关系。

李永乐 :没错,您也谈到了 我们应该选取些重要的问题进行研究,而不是仅仅出一个难题去难为学生,这可能也是我们的教育需要改进的地方。

您在《我的教育观》这本书中提到尊重和培养孩子的兴趣是非常重要的。现在我们的教育是不是还是忽视学生的兴趣而更加面向应试?像这样的现象,我们可以做一些什么样的变化?

丘成桐:教育要看你的目标是培养哪类学生。每年高考有1300多万名学生,不可能都去追求最前沿的学问,也有不少成为工程师、文员等。我的目标是培养最尖端的学者,就好像一个雁群向南飞,需要有个头雁,其他的雁自然会跟着飞。头雁很重要,我的主要目标是培养能带领一批学者做尖端研究的领军科学家。

培养领军学者,遇到最大的困难是家长们急功近利,老师们也迎合家长的口味。教育领域的很多成规也差不多如此,很少是为了培养最尖端的学者而设计的。

李永乐:如果想培养未来的领军人物,培养未来的科学家和数学家,那么在现代教育中有哪些因素是关键的呢?您能不能给我们的家长,或者给我们教育部门的一些工作人员一些指点呢?

丘成桐:培养世界一流的学者并不容易,一流的师资很重要。目前,优秀的中学教师更多以竞赛和高考为主,通过刷题,在考试中获到最高分。然而,伟大的数学家和科学家的目标是要研究数学及基础科学中最有意义、 最核心的部分,刷题对此毫无帮助。

至于家长,能够让孩子们念书就够了,不需要过多的指导。譬如来讲,有家长担心孩子们念英文有问题,但我们要跟全世界最好的数学家竞争,孩子们要看得懂英文的书本,这并不是说英文比中文更优先,而是没有办法的事。 学生们一定要学英文,要学得好,同时要能够将自己的想法用英文表达出来。

还有些家长提出种种不同的要求,比如学生习惯熬夜,家长就问学校十一点以后能不能不熄灯,但是我们的经验是,孩子入睡晚,早上起不来,就没办法念书,甚至还要逃课,而逃课的学生一般来讲不能很好的成长。

最怕的是有些家长希望孩子们赶快做生意、赚钱,要求学生放弃科研,走不同的方向。结果是学生既没学好,也赚不了钱,遇到很大的困难。

家长们要做的其实是,让孩子们对学问有兴趣。我的父母从来没有期望我念一门学科,就为了能有份很好的收入。所以我很安心地学数学,不必担心来自父母的压力。

许多家长认为,孩子读书读得好,是家长的光荣,家长之间就难免竞争,看谁的孩子更出色,这给孩子们带来无形的、无关紧要的压力,让孩子们觉得念书是为了家长的面子,这是很不好的影响。读书应当出于对学问的兴趣,不是为了家长的荣誉,也不仅仅是为了升学,这是一个很重要的事。