高考成绩650分,本以为985“稳”了,结果收到录取通知后原地愣住

高考成绩650分,本以为985“稳”了,结果收到录取通知后原地愣住

高考考了650分,结果却被三本院校录取,这到底是志愿填错,还是命运捉弄?

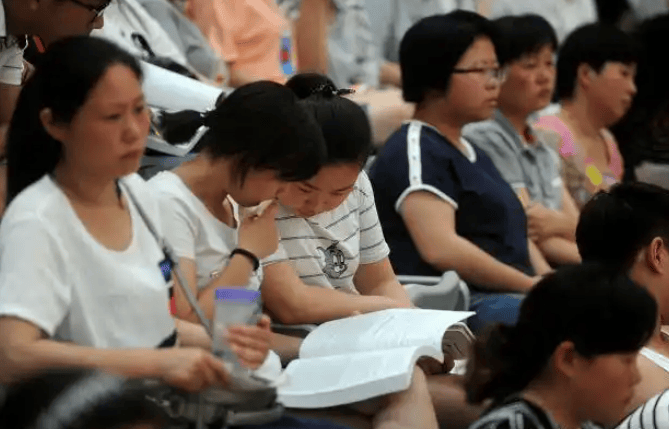

又到了一年一度的“填志愿大战”,2025年的高考分数刚刚公布,志愿填报也进入了关键期。每年这个时候,几家欢喜几家愁。有的学生顺利被心仪高校录取,欢天喜地;但也有的学生,明明分数不低,却因志愿填报失误,与好大学擦肩而过。

650分的高分,原本是985大学的“通行证”,却因为一个小小的失误,被三本院校录取。这样的结果不只是遗憾,更像一记警钟:高考分数只是敲门砖,志愿填报才是那道真正的门。

所以,高考填志愿到底有多重要?该注意哪些细节才能不让分数打水漂?我们就通过一个真实案例来深入聊聊。

一纸通知书,打碎650分梦想:不是考不上,是“填错了”

这个故事来自南方一位考生,2025年高考成绩公布后,他拿到了650分的高分。要知道,在大多数省份,这个分数足够进入一所985名校。原本他计划报考的是同济大学,按照往年录取线,这分数妥妥稳进。

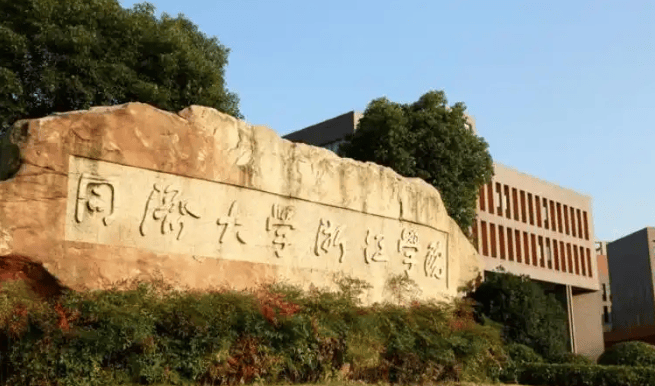

但问题就出在——他没有电脑,也不太懂志愿填报。于是他把希望寄托在一位亲戚身上,请他帮忙操作。结果呢?亲戚误将目标院校“同济大学”,填成了“同济大学浙江学院”。

两个名字只差几个字,但院校层次却是天壤之别,一个是全国重点985高校,一个是地方民办本科。就这样,他收到了来自浙江某三本院校的录取通知书。

很多人看到这里都感到惋惜,但这就是现实。一次填报上的小失误,可能直接改变孩子的人生轨迹。

志愿填报这件事,说到底真没那么简单

高考志愿填报,看起来只是点点鼠标、选选专业,但其实它比考试本身更需要“信息战”和“战略眼光”。

目前,大多数省份采用的是**“平行志愿+分数优先”**的录取模式。这意味着什么?意味着你考得高不等于稳上,填错一个院校代码、选错一个专业、不服从调剂、志愿没拉开梯度……都有可能导致退档或滑档,直接错过当年录取。

而且“平行志愿”并不是真正的“保险箱”,它只是在一定程度上降低了“志愿失误”的风险,但前提是你要填得科学、合理、分层清晰。

报志愿,这几个坑千万别踩

❶ 不服从调剂=高风险赌注

每年都有一部分学生因为勾选了“不服从调剂”,导致即便分数够,学校也因专业满额而退档,最终落入下一批次录取。

所以建议:热门专业冲一冲,但务必服从调剂,这样至少不会滑档。

❷ 志愿没有梯度,后果很严重

一些家长和学生太“保守”,从第一志愿到最后一个志愿都填的是“稳妥型”院校,结果分数被浪费;还有些人太“激进”,全冲名校,结果全部滑档。

最理想的做法是:“冲一冲、稳一稳、保一保”三步梯度布局,确保既不浪费分数,也有安全兜底。

❸ 跟风填热门专业,不如选适合自己的

“金融”、“计算机”、“人工智能”这些热门专业,看似就业光明,但适不适合自己才是关键。填报专业时,一定要结合自己的兴趣、学科优势和未来发展方向。

别让盲目跟风,毁了你的四年大学生活。

报志愿不是押宝,是一场信息博弈

很多学生和家长觉得“报志愿不过就是选个学校、挑个专业”,但其实它更像是一场充满变量的博弈:你要看历年分数线、招生人数、冷热专业变化、所在省录取政策、目标学校投档线、报考人数趋势……

信息越全面,判断越准确,决策就越科学。而有些学生和家长因为经验不足、信息闭塞,最终错失机会。

如果自己实在不会填,建议找学校老师、专业的升学指导老师、教育平台数据等做辅助判断,哪怕是请几位靠谱的亲戚朋友帮忙校对一遍,也能避免“650进三本”这样的悲剧重演。

填志愿之前,请先问自己三个问题

我填报的院校和分数是否匹配?

我的志愿梯度是否科学,留足了缓冲空间?

我选的专业,是我真正感兴趣的吗?未来发展怎么样?

这三个问题,没搞清楚,别急着点“提交”。

报志愿,不仅是选学校,也是为人生选方向

填报志愿是一次真正的“人生选项”,不是一时的得失,而是未来三年甚至三十年的起点。

它不像考试那样可以复读、重来,一旦错填、滑档、退档,后果将直接影响大学体验、就业质量、发展路径。

所以别再觉得这只是“考试后的附加题”,它本身就是高考的延续。报志愿,真的不比考试轻松。

【结语】650分考生读三本,到底冤不冤?

如果你问我:“考650分去读三本,到底冤不冤?”

我只能说:冤。不是因为他不够优秀,而是因为他没有被正确的“选择系统”保护。他辛苦得来的分数,本可以铺出更宽广的未来,却被一个错误点击给封死了方向。

所以,不要让“志愿失误”毁掉你的高考成果。在这场人生关键节点上,只有信息对称、选择理性、执行精准,才配得上你一年的拼搏。

高考考得好只是第一步,报好志愿,才是真正赢得这场“人生第一局”的关键所在。