虽然拿到港理工offer,但因为面试官一句话不想去了

众多院校面试中,港理工给我留下的印象最深。

记得是三位男性主持的面试,也是第一次在那么多学校中看到如此高密度的男性教授,理工男气息扑面而来,几乎巩固了对这所学校所持有的的“刻板印象”。

面试问的问题也比较尖锐:

第一个问题,细问问过往的工作内容都有哪些,碰巧其中一位教授玩的游戏就是我参与的策划,有了些加分。

第二个问题,问如果来到港理工,可能成为年龄最大的学生,如何处理和其他年纪较小的学生之间的合作。

那一刻,我心想——港理工,我大概是不会去了。

|本期分享人|

Z同学

汉艺国际教育 24届学员

本科、硕士 上海戏剧学院 戏剧文学专业

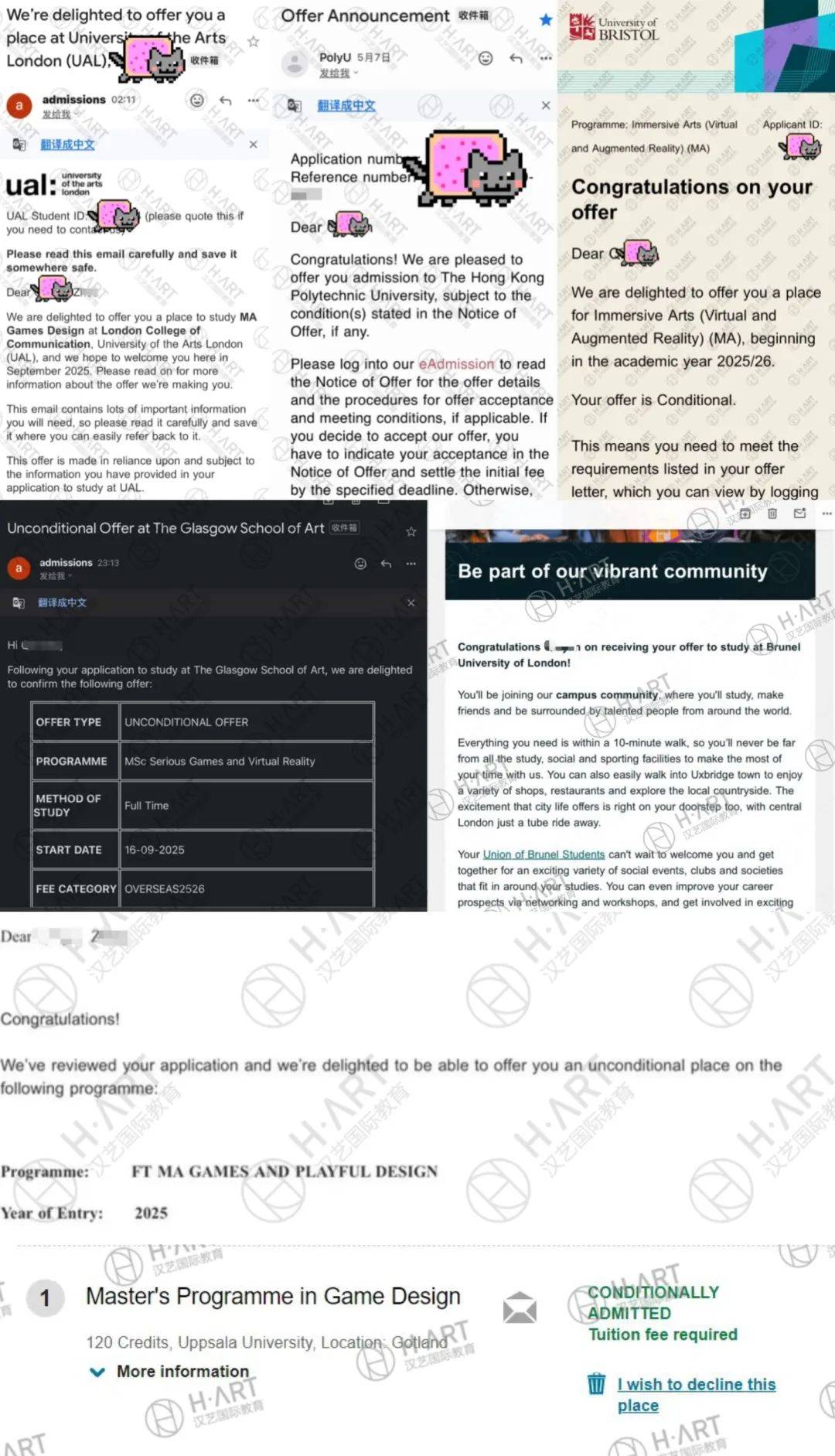

OFFER(截至发稿前)

伦敦艺术大学 游戏设计 MA

香港理工大学 创新多媒体娱乐 MSc

布里斯托大学 沉浸式艺术 MA

乌普萨拉大学 游戏设计 MA

格拉斯哥艺术学院 严肃游戏与VR MSc

布鲁内尔大学 数字游戏理论与设计 MA

伦敦金史密斯学院 游戏:艺术与设计 MA

获奖经历(截至发稿前)

NYX Game Awards 叙事赛道与视觉赛道 双银奖

缪斯设计 银奖

伦敦设计 银奖

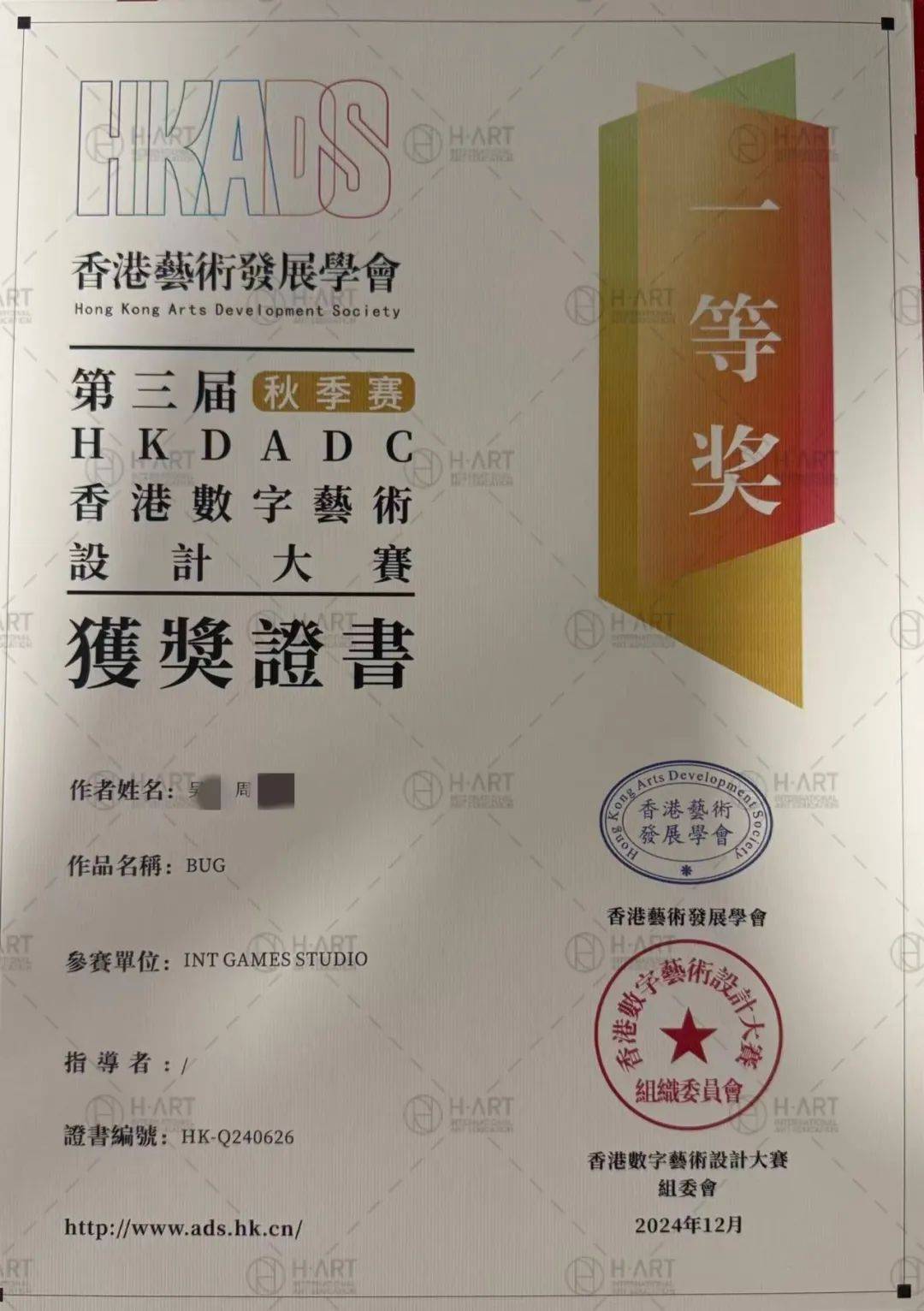

香港当代设计 铜奖

#1

港理工问的问题,不难回,但奇怪。

作为一个有着四年工作经验,在游戏策划领域走到主文案岗位的人,我参与过许多场面试,也曾面试过许多候选人,回答这个问题并不算难。一般会通过这三点进行突破:

首先收回主导权。否定面试官对大龄青年求学的偏见。

其次输出个人优势。过往的工作经验为我带来了有效的项目管理能力,兼顾上下游的沟通也是我的强项,无论面对什么样的合作对象,都需要搞定对方推进合作。

我的核心思路是“就事不就人”,这种态度也会从职业蔓延到求学合作中去,同学年龄小并不是问题。

雅思学累了看武林外传放松一下(考雅思当天)

最后釜底抽薪,事实胜于雄辩。对于游戏这个行业来说,接触新事物,尤其是新的热门游戏是常态,做游戏本身就喜欢和其他群体进行接触。

部门中与我协作的人不少都是00年到03年的同事,并没有发现实际沟通中项目无法推进的情况。

上述回复,面试官给予了肯定,港理工offer便来了。

但放到英国欧洲面试场景中,这类问题几乎不会出现,或许年纪太小会被担心是否想清楚求学的目的,而对于具有一定履历并想向上提升的人,教授们是非常欢迎的。

于是有了如今放弃港理工offer的决定。目前正在格艺与提赛德的offer中犹豫,不知选谁。

#2

放弃港理工的决定,不是意气用事,也不一定适用于所有人。

考虑到本次分享可能会为成为一些同学留学选校的参考,想做些补充。

这些补充来自于拥有一定工作履历,再看留学所拥有的别样视角。毕竟留学过后还是要再次回归职场的,从工作的角度进行分析或许能为大家选取目标提供一些帮助:

第一,对于有工作经验的资深策划岗来说,项目经验和个人作品是否能打,工作中是否做过月流水的破亿的项目,是否写过行业内知名版本活动或项目的剧本,可能是考量的第一项。

学校的排名或许会对应届生更有加分的可能,但对社招的人不太有加成。

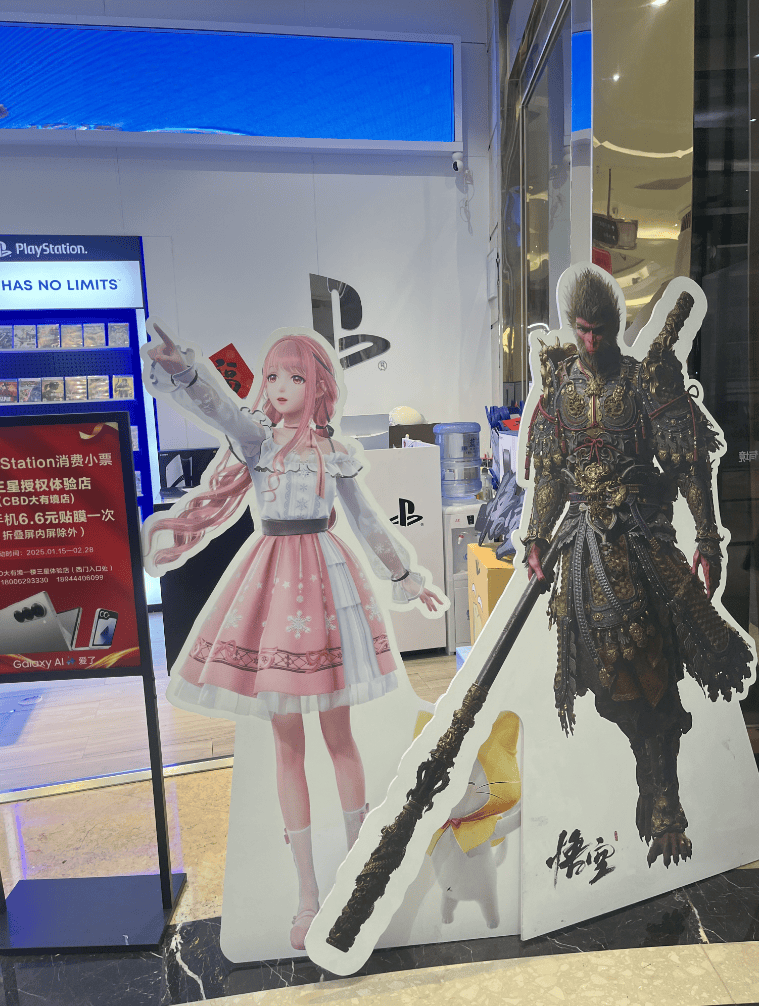

逛街遇到曾经做过的项目和黑神话摆在一起

第二,文案岗如果第一学历不是世界顶级学校的话,可能更吃个人作品。所以未来朝着个人作品不断精进会更加分。这也是我在提赛德与格艺犹豫的原因所在。

第三,让一技之长继续发展,同时学习其他多元化的技术,也能让职业生涯有更多可能。

而关于第三点,我很高兴选择了汉艺。

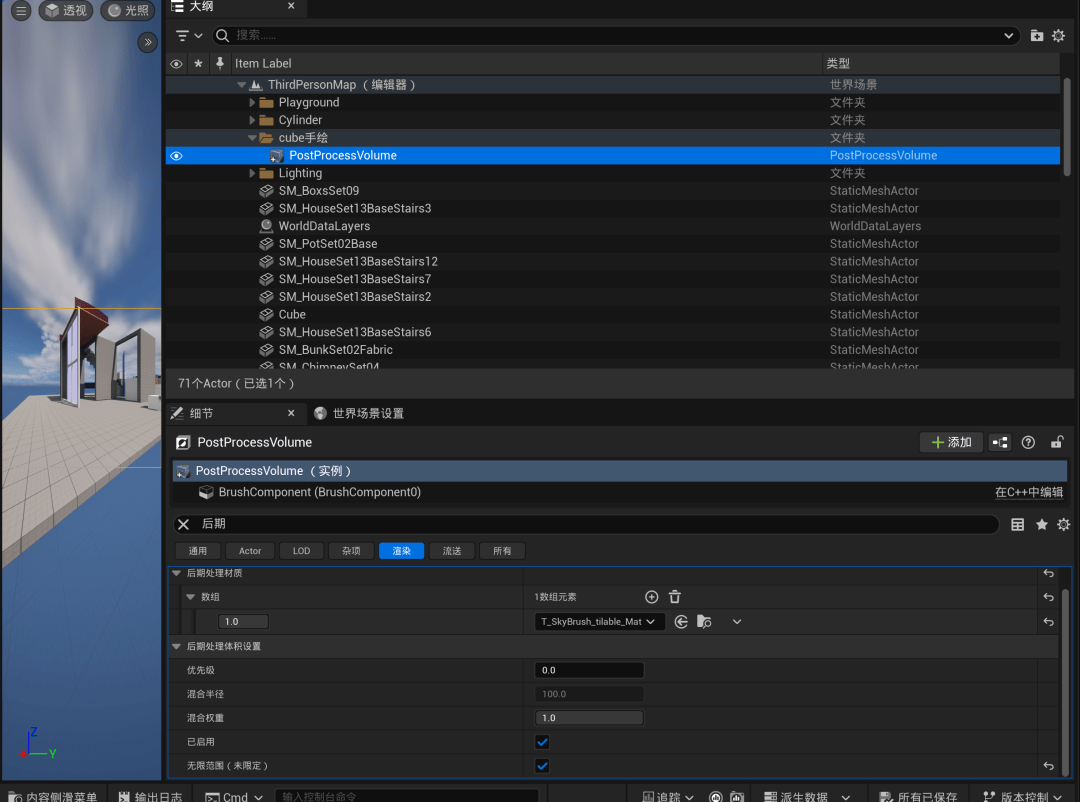

我之前的工作是做文案嘛,转到游戏设计专业免不了还得学许多技术性的知识,助力呈现出完整的游戏项目。

学习UE5

来汉艺前也了解了不少机构,其中不乏同为游戏大厂出来进行授课的朋友,专业度很高。但在做作品集这件事上,比起title,更重要的是合拍。

走在一条稍有些陌生,又需要进行自我突破的路上,一个合拍的引路人能更了解你的短、长板去为你安排学习计划。

比如来到汉艺,从零开始尝试徒手搓场景,要建模要打光,要调试镜头,确实辛苦。

之所以能坚持下来,很大程度上源自于老师会通过不断地沟通,以及从我个人能力出发去定项目侧重点。

每天星巴克

我的优势在策划,于是主带钟老师对我的要求很明确:将擅长的策划部分做到最好,强调长板,补足短板。

同时钟老师是一个思维非常活跃的人,并且能在活跃的同时保持理性和逻辑,对于我这类NT类型的人来说十分适配。

往往在选题开始前,我冒出十几个想法,却无从评估如何落地实现时,钟老师就会凭借经验评估我的想法哪些是适配我目前的能力进行落地的。

这种评估让我在半年时间里,同时兼顾了工作与作品集,一连完成了四个项目,有益与高效不必多说。

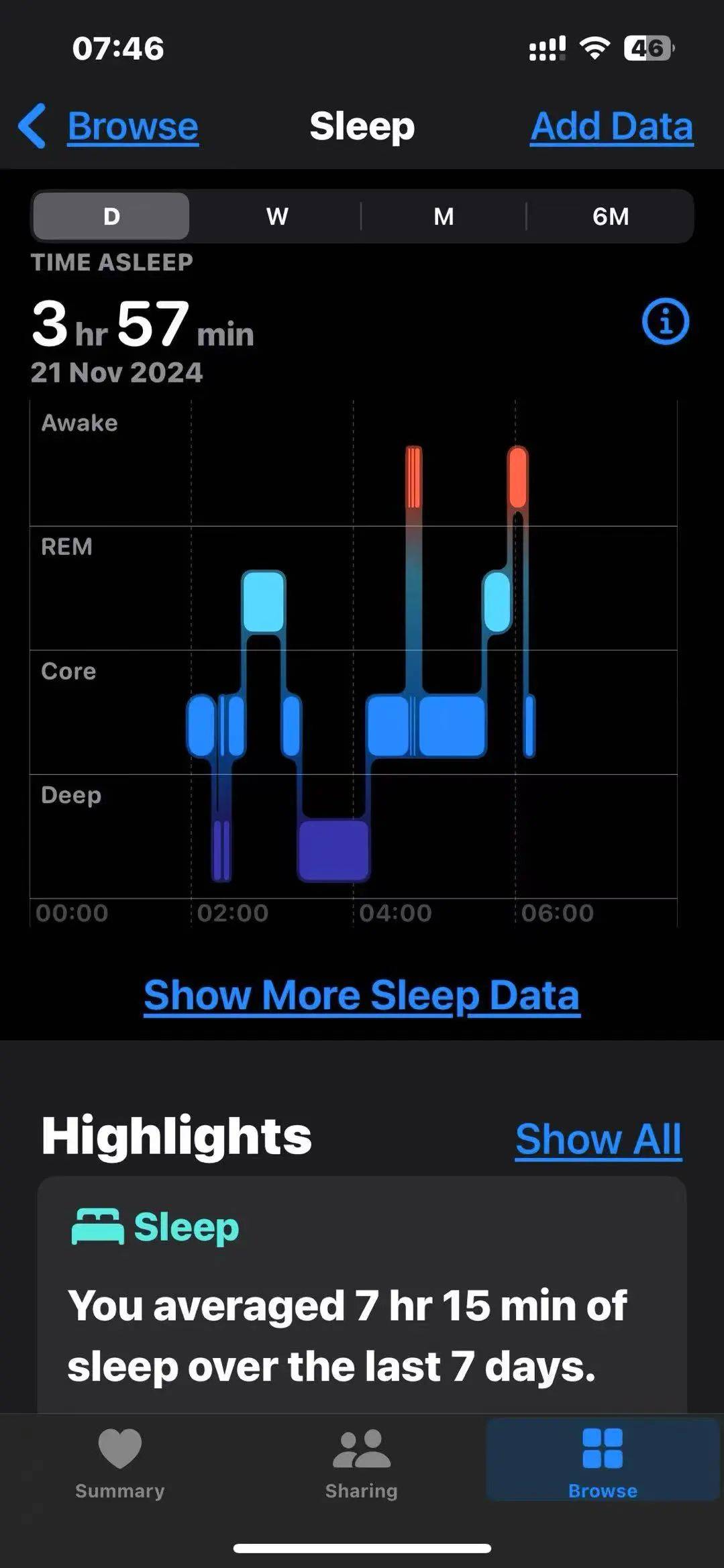

睡眠时长(当然我也有点肝)

另外,对于“偏科”选手来说,汉艺夏令营小组合作,会是很大的帮助。

小组中大家专业不同优势不一样,有人擅长调研、有人擅长游戏机制转化、还有擅长场景设计、建模、后期UI设计、引擎交互等,我们就像不同的木板被拼成水桶,人人都发挥最大的优势让水桶装满了水。

后来项目出来,投奖拿到NYX Game Awards-叙事赛道和视觉赛道双银奖,往年的获奖作品有《黑神话:悟空》《战神:诸神黄昏》《最后生还者2》等,还是挺荣幸的:

最后在汉艺学习这半年,也让我有了跳出商业逻辑的机会。

商业游戏制作非常注重落地性、合作性,以及商业性,虽然没到束手束脚的地步,但确实要考虑很多东西。最后拿出一个很保守的方案也是常事,毕竟“不出错”的决定永远比“做错”要保稳。

但作品集它需要你有个性化表达,更多个人想法、灵感、审美在里面。为什么选择你而不是别人,你和其他申请者的区别在哪,才是是院校看重的。

后来作品还拿了香港的奖项

这种庞大社会体系中生存,不断被要求化作企业工具的过程中,还能拥有这样一个寻找自我的机会;

且作为一个工作多年的人,在钟老师带领下难得有了重回学生的感觉,学到不少设计方面的新知识,难得、喜悦,也获益良多。