学校高考喜报变“爆料”?多名高分考生“拒报清北”!

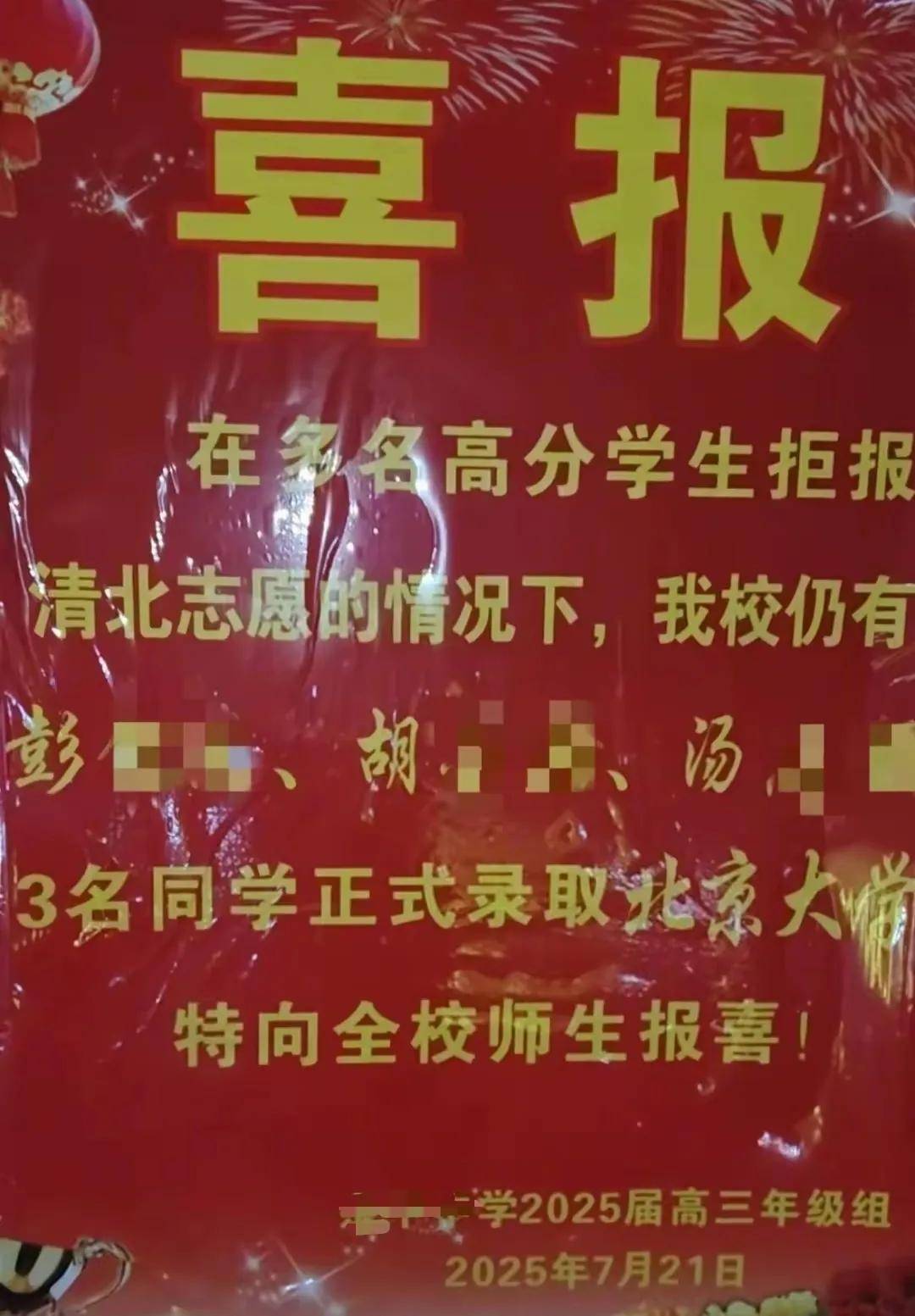

近日,一张高考喜报火速引爆网络——它来自江西一所普通的中学,内容却非比寻常:“在多名高分学生拒报清北志愿的情况下,我校仍有三名同学正式录取北京大学”。

这一则字斟句酌的喜报在深夜群聊中骤然点燃,截图飞速被各类微信群转发着,像火苗一样迅疾而难以控制。当公众捕捉到那句“多名高分学生拒报清北志愿”时,看似平静的网络水面骤然被重石击破,无声之下是无数暗流澎湃汹涌。

“拒报清北”四个字瞬间盖过了“录取北大”的光芒,一场风暴已然无声成形。

风暴之下,喜报文字本身已足够耐人寻味。那句“在……情况下,我校仍……”的表述,字斟句酌间弥漫着隐忍的沮丧与不甘。本应是庆贺金榜题名的高昂赞歌,旋律之间却夹杂一丝尖锐弦音般的遗憾与哀鸣。而当校方迅速回应澄清“拒报系学生个人选择”,恰恰印证了这则“喜报”试图传达的本真信息:原本规划中的胜利被意外打乱,那“多名”选择另途的学子,成为了计划中刺眼的瑕疵。

这瑕疵,不折不扣,恰是一次青年独立意志的集体宣言。

清北的光环何其厚重?它承接着无数父辈的荣光与期许,承担着整个家族光耀门楣的重量,似乎考取了清北才是对十载寒窗的最高褒奖。可为何越来越多的年轻人毅然转头?有人勇敢追慕内心所爱:674分的考生执意奔向顶尖法学院,因为公义的灯火始终在心底燃烧不息;有人务实考量未来图景:对人工智能充满热忱的尖子生,坚定选择了拥有更强大研发平台的专业学府;亦有人清醒洞察个体特质:面对名校激烈的竞争环境,反而不如另择一处更能静心汲取成长的养分。

他们并非年少轻狂,他们用高考分数,实则完成了比高考更为重要的自主答卷。分数诚然是他们的,可人生更是他们自己的。

更值得追问的是,这份喜报引发的广泛震动,为何来得如此汹涌?正因为那份“理应”与“选择”之间惊心的断裂——这些优秀的学子竟然拒绝了那“必由之路”和“天定归宿”,这无疑是对传统认知堡垒一次彻底的冲击。然而这背后,正是一场静默而执拗的觉醒。

这觉醒的核心价值在于选择权被珍视、被尊重、被勇敢行使的过程。它并非对名校价值的否定,而是对“仅此一条路”之迷信的深刻解构。

对他人成功的刻板预期,对梦想单一的强令绑架,本质上何尝不是一种更深、更精致的枷锁?

可喜报风波折射的恰恰是清醒的年轻一代挣脱束缚的坚定身影。他们不盲从长辈构建的“正确未来蓝图”,亦不愿深陷千人一面的拥挤赛道中消磨灵性光芒。他们执着地追问:这真的是我的心之所向、力之所及、魂之归处吗?

当分数揭晓之后,一场真正关乎“自我所有权”的战争,才真正打响。

教育最终要抵达的灯塔,本应如此:一所真正伟大的学府,不在于将所有过硬的分数收归麾下以壮声势,而在于能够真正滋养与激发每一位年轻人灵魂里的火种,让其自在燃烧于自己认定的天空之下。

这些年轻人拒绝被镶嵌进预设的模具里,他们选择了以自己的灵魂浇灌自己的土壤。当社会真正学会尊重那些没有走向顶峰的优秀者,当每一所中学的“喜报”都能为那些奔赴不同方向的笃定身影真心喝彩——

那才是教育本质上最值得庆贺的胜利,因为心灯已经点燃,前路必不昏暗。

当一张普通的喜报瞬间掀起惊涛骇浪,那翻滚的浪花本身就在叩问人心——高分拒绝清北,到底是偏离常轨的“意外损失”,还是新一代灵魂开始掌舵自己命运的勇敢信号?