“从状元聚集地沦为捡漏菜市场”,医学录取线大跳水,北大也难逃

曾几何时,医学院是高考状元云集之地,各省尖子生挤破头都想进入这个被誉为“铁饭碗”的行业,部分高校的医学专业分数甚至能赶超清北,竞争激烈程度可想而知。

可即便如此,也依旧拦不住学生对学医的热情,但是到了今年,情况却发生了天翻地覆的变化,顶尖医学院校录取分数线集体暴跌,甚至连北大医学也难逃录取线大跳水的命运。

从“学霸状元的聚集地”到如今沦为“捡漏的菜市场”,医学专业的录取变化令人猝不及防,但只要深入分析就不难发现,这样的结局其实早有端倪。

医学录取线大跳水,北大也难逃:位次直降300+

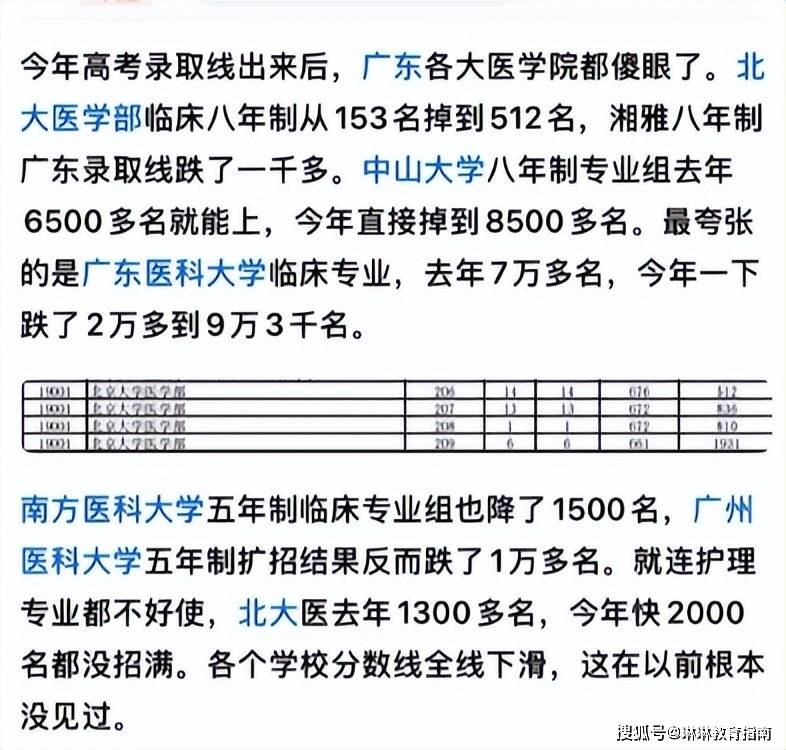

直观的数据最能说明问题:中山大学八年制专业组去年6500多名才能被录取,而到了今年位次直接跌至8500多名;湘雅医学院八年制投档线下滑超过千名;南方医科大学五年制临床降了1500名;广州医科大学五年制专业录取名次更是下滑了超过1万名。

而最令大家意想不到的其实是北大医学,北大医学部临床八年制在广东的录取排名从去年的153名跌至512名,可见医学专业录取的“大跳水”是全范围的,就连北大也难逃宿命。

很多家长都懵了,尤其是去年才给孩子报考了医学专业的家长更是彻底慌了,风向变得太快,医学院怎么突然不香了?怎么如今就连头部医学院都成为了“捡漏的菜市场”,医学生还有未来吗?

单看录取线的情况,一些家长会想当然的认为,医学的“大跳水”是突如其来的变故,可殊不知医学专业今年的招生困境,早在高考之前就已经初见端倪。

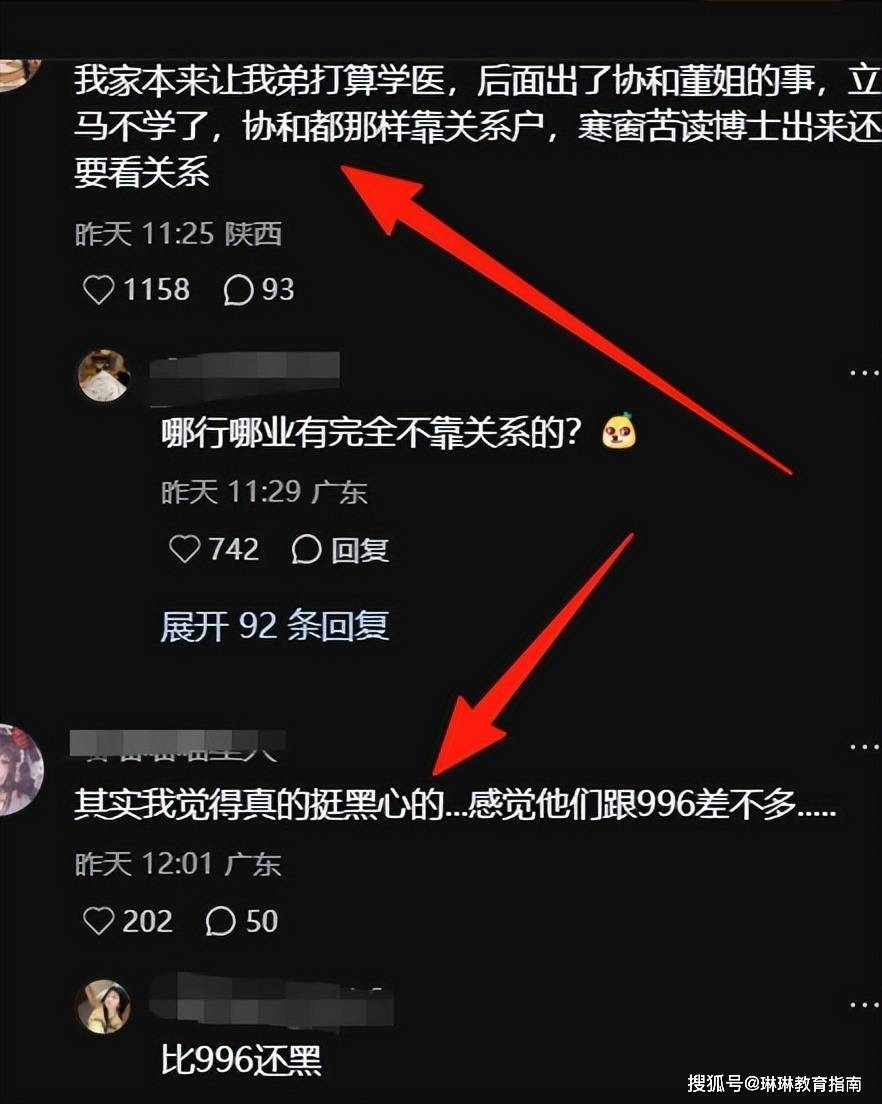

从前半年吵的沸沸扬扬的“董某”事件无疾而终,到高考前一则热搜“学医你后悔了吗?”舆论的导向已经难以控制,无论医学招生宣传做的再好,也难以掩盖真相。

无数个医学生、在职医生的发展,早已暴露了医学领域最真实的现状,细扒医学录取线下滑的原因其实是多种多样的,但最核心的问题主要还是以下几个方面:

医学录取线下滑的原因揭晓:原来00后才是务实的一代

第一点还是学医的投入和回报不成正比。医学本科只是入门,毕业后还要经历规培三年、专培三年,一直到三十岁左右才能真正开始挣钱;同龄人选择计算机等热门专业二十多岁就已经实现高薪了,而医学生却还在医院实习,差距尽显。

而这个实习,就是学医第二个被劝退的点。很多医学生在北上广深等大城市规培,月薪三四千元,连房租都难以支付;不仅如此,工作强度还大得惊人,连续值班36小时是常态,凌晨三点被叫起来处理急诊也不稀奇。

学医这条路,用一个字来形容那就是“熬”,在学校熬完了学历还要去医院熬实习,可试问普通人那么多,谁的家庭有这个能力能撑着孩子在这条路上熬到30岁?

更何况,即便熬到了30岁,也还要面对潜在的不公,就连协和都有“董某”这样的人存在,别的地方更是想都不敢想,不可否认的是,“董某”事件的曝光,对于医学专业的“大跳水”,起到了很大程度上的推波助澜作用。

高等教育与就业市场的互动从来不是单向的,当就业的市场出现各种各样的障碍,甚至是不公现象时,这代表面叛逆、实则务实的00后学生也不会为了所谓的梦想去牺牲自己的未来。

他们反而更愿意做理智的决定,与其花十几年时间换取不确定的编制,不如选择工科专业或搭上数字经济快车,这样的选择是人之常情,毕竟谁也不愿意选择一个投入与回报严重不成比例的专业,即便这个专业曾经是万众瞩目的香饽饽。

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)