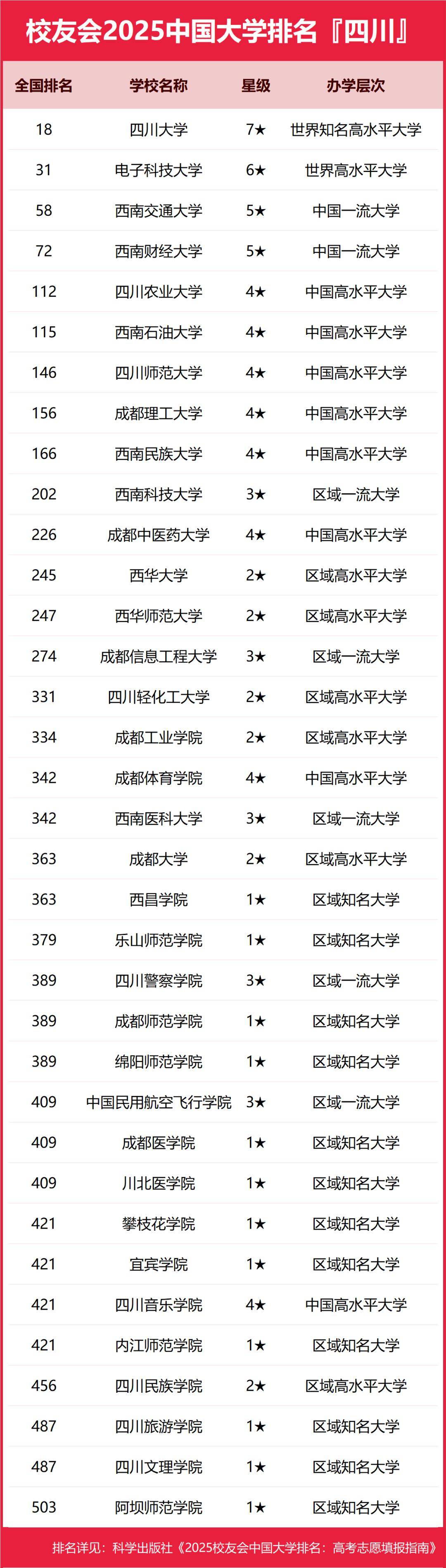

四川高校排名更新:电科大仅31,西南交大第58,川北医学院第409

2025中国大学排名近日揭晓,四川省37所高校榜上有名,展现出蓬勃发展的教育生态。这份排名并非简单的数字游戏,而是高校综合实力的缩影,也为考生提供了重要的参考依据。

排名尾部的川北医学院(409位),虽然位列榜单后段,却在川东北地区扮演着至关重要的角色——作为区域内最重要的医疗人才培养基地,该校临床医学专业通过教育部认证,附属医院承担着区域内83%的基层医师规范化培训任务。 更值得关注的是,在新医科建设的背景下,学校积极创新校地共育模式,近三年为县域医疗机构定向输送了1276名全科医生。这“低排名高贡献”的现象,深刻地体现了区域性高校在优化医疗资源布局中的独特价值和社会责任。

与川北医学院形成鲜明对比的是,四川大学以全国第18名的佳绩领衔四川高校,构筑起以电子科技大学(31位)、西南交通大学(58位)为骨干的办学梯队。紧随其后的西南财经大学(72位)、四川农业大学(112位)、西南石油大学(115位)稳坐前五强。四川师范大学(146位)和成都理工大学(156位)也成功跻身全国前200强。西南民族大学(166位)和成都中医药大学(226位)则凭借在民族文化传承和中医药领域的特色优势,展现出独特的办学魅力。成都信息工程大学(274位)和四川轻化工大学(331位)则以其新兴学科建设的潜力,成为未来高校竞争格局中的重要力量。

值得深入分析的是,作为国家“双一流”建设A类高校,电子科技大学以31名的排名延续了其在电子信息领域的领先地位。学校拥有4个A类学科,并在集成电路、网络安全等方向构建了完整的产学研用闭环,年均科研经费突破40亿元。然而,相比其工程学ESI全球前1‰的卓越学术实力,其综合排名与学科精度的匹配度仍有提升空间。人文社科类学科建设的相对滞后,或许是制约其冲击更高位次的关键因素。

西南交通大学以全国第58名的成绩稳居前列,延续了其“交通为魂”的办学传统。学校在高速铁路、磁浮交通等领域保持着27项国际标准制定权,其轨道交通学科群已成功构建从基础研究到成果转化的完整产业链条。更令人瞩目的是,学校近年来积极实施“智慧学科交叉计划”,将传统工科优势向人工智能、新材料等新兴领域延伸。2024年智能建造专业首批毕业生的就业率高达98.6%,充分展现了该校学科迭代的强大生命力。

省市共建高校成都大学(363位)三年内排名跃升76位,展现了令人振奋的发展势头;西南医科大学(342位)依托国家临床重点专科建设,实现了从学院到大学的跨越式发展。这些高校的进步,以及8所师范类院校(以四川师范大学为首,乐山师范学院等院校共同构成基础教育师资培养矩阵)的集体上榜,共同印证了四川高等教育多点突破、百花齐放的发展格局。

高校排名固然是衡量办学质量的重要参考维度,但并非绝对标准。考生在关注排名的同时,更需结合自身学科特长、职业规划等因素进行综合考量。正如成都信息工程大学在气象领域的不可替代性,以及四川音乐学院(421位)在艺术教育中的独特地位一样,每所高校都在用自己的方式书写着独特的育人篇章。

"