多所高校通知,人事代理人员入编!

高校编制如今可谓“一编难求”,不过学校“临时工”转正的消息仍然不时出现。

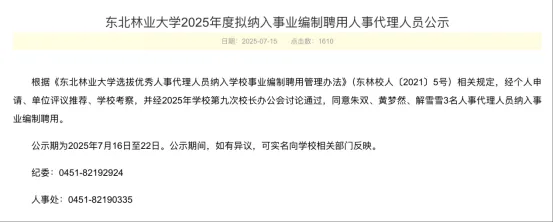

就在7月15日,东北林业大学发布了“2025年度拟纳入事业编制聘用人事代理人员公示”,同意3名人事代理人员纳入事业编制聘用。

6月10日,西安理工大学发布“2025年拟纳入事业编制管理的人事代理学生辅导员人选公示”,拟选拔5名人事代理学生辅导员纳入事业编制管理。同月12日,西北大学发布“人事代理转聘事业编制人员情况公示”,拟同意1名人员由人事代理转聘事业编制。

3月初,西安医学院公示了21名拟入编的人事代理制专职辅导员和7名拟入编的人事代理制专业技术岗人员。更早之前,陕西工业职业技术学院曾一次将41名人事代理人员转入编制管理。

显然,尽管高校事业编缩编是大势所趋,但仍有不少学校保留了从编外到编内的通道,这对吸引招揽人才、稳定教师队伍起到了积极作用。

陕西省教育厅网站曾发文介绍延安大学辅导员队伍建设特色,提到该校逐步解决了人事代理辅导员转事业编问题,确保队伍结构科学、人员稳定,引领辅导员沿着职业化和专业化的方向健康成长。

01

弄懂“人事代理”制度

人事代理通常指与高校签署劳务合同的人员,其人事关系、档案保管、社保缴纳等事务委托第三方服务机构(多为政府人社部门下属人才服务中心)代管。该制度的推行打破了高校传统的终身聘任制和封闭管理模式,构建起自主灵活的用人机制,客观上促进了人才的合理流动。

多数院校对代理人员实行与同类在编职工同等待遇标准。部分高校将人事代理划分为A、B两个类别,分类标准因校而异:有的以劳动合同签署时间为依据,有的结合学历层次、岗位性质等要素。普遍而言,A类待遇高于B类。例如安徽某公立院校规定:A类代理人员薪资福利及社保完全参照在编同级岗位标准执行;B类人员基础薪资按国家及校内标准发放,绩效及校内补贴则按在编同类岗位的70%计发。

陕西某公立高校明确:A、B两类代理人员均享受与在编同岗职工相同的工资待遇,依法参加社会保险并按规定享受对应待遇。相较B类,A类人员纳入校内同类在册人员管理体系,享有职务晋升、职称评定、保险福利等同等权利,并可申请学校住房,子女入学待遇与在编职工一致。

值得注意的是,高校在制定人事代理岗位转入高校事业编管理办法的同时,也配套了相应的退出机制。例如,某师范大学制定的《人事代理工作暂行规定》中,人事代理人员的合同解除情形包括:年度考核不合格的,不能胜任本岗位工作,经培训或调整工作岗位仍不能胜任的,订立合同的客观情况发生重大变化,致使合同无法履行,经双方协商不能就变更合同达成协议或不服从另行安排工作的;旷工或无正当理由逾期不归连续超过15个工作日,或一年累计旷工时间超过30个工作日的;未经用人单位同意,擅自出国或者出国逾期不归的;发生责任事故,或者失职、渎职造成严重后果的等。

某985高校规定,对于人事代理人员:累计考核不合格解聘:聘用合同期内(三年一个聘期),累计二年考核不合格的,按合同规定解除聘用合同,工作关系转回本省人才交流服务中心,进入人才市场,重新择业。

当前众多高校已建立代理人员转编实施细则。如前所述,每年均有部分代理人员通过考核纳入事业编制管理。

02

转入编制,并不容易

无论是专任教师、行政人员、辅导员,还是专业技术岗位,都有机会入编,难度要求视学校情况不同。

部分高校对转编资格设定差异化合格标准:有的学校第三年即可申请,有的则要求副高级职称或博士学位。转编机会较多的高校对人才吸引力显著更强,反之则更多依赖个人机遇。此外,签约即纳入考核体系,合同中通常明确约定:考核未达标者可能面临调岗、降薪甚至解聘。

从具体学校来看:

南京旅游职业学院去年发布的一则“人事代理制聘用人员拟纳入编制管理公示”中提到,根据《南京旅游职业学院校内人才流动配置工作方案》等文件规定:凡学校在岗的人事代理制人员进校工作满3年,具有硕士学位且已取得副高级以上职称,年龄原则上不超过45周岁的,可直接办理调配。

2023年,西北大学制定了《西北大学人事代理工作实施办法》,该《办法》严格规定:教学科研岗位人员须在首个三年聘期内,以学校为申报单位成功获批主持国家自然科学基金、国家社科基金或教育部人文社科项目,或以第一作者身份在人文社科权威期刊发表论文且署名单位为西北大学,同时需满足聘用合同规定的其他高标准要求,方可申请转入事业编制。

开头提到的东北林业大学,在其颁布的《东北林业大学选拔优秀人事代理人员纳入学校事业编制聘用管理办法(2021 年修订)》文件中明确要求,人事代理转编人员需满足如下条件之一:

#博士毕业并获得博士学位,且来校后年度考核达到1次“优秀”等次;

#具有高级专业技术职称并受聘至相应岗位;

#具有中级专业技术职称并受聘至相应岗位满5年,且来校后年度考核达到 2 次“优秀”等次;

#受聘六级职员及以上岗位;

#任正科级职务满 3 年,且来校后年度考核达到2次“优秀”等次;

#受聘七级职员岗位满5 年,且来校后年度考核达到2次“优秀”等次;

#受聘工勤二级岗位满5 年,且来校后年度考核达到2次“优秀”等次。

该校同时要求,此类人员需满足思想政治过硬、师德师风高尚、履职尽责良好、群众普遍公认等条件。

03

高校事业编,收缩

值得注意的是,高校事业编收缩的讨论不绝于耳。

2007年,人事部、教育部印发通知,要求高校在新聘用教职工时积极实行人事代理制度。2012年,中共中央、国务院指出,高校等公益服务单位可部分由市场配置资源,划入公益二类,推进人事制度改革,实行公开招聘、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理。2018年以来,更是着重强调聘期考核,推动准聘与长聘相结合。2020年,教育部等六部门联合发布意见,强调加快高校教师编制岗位管理改革,深入推进岗位聘用改革,实施岗位聘期制管理,探索准聘与长聘相结合的管理方式。

在此背景下,高校为了吸引人才,特别是地处边远地区的学校或者冷门学科等,一些“新型”编制也应运而生:

● 编制“周转池”:指在事业编制总量内调剂一定规模事业编制,供事业单位周转使用。动态调整,周转使用,人编捆绑,人走编收。换句话说,“周转池”编制是真编制,但不再是“铁饭碗”。

● 报备员额制:与传统事业编制的差别在于,员额制也是事业编,但加了期限。在合同存续期间,员额制教师享有事业编制待遇,但是否续聘,要根据教师在合同期限内的考核再做定夺。

● 控制总量管理(备案制编制):与传统事业编制差异在于备案制聘用个人没有事业编制(不纳入机构编制管理范畴),但岗位有编制。即编制到岗,岗位对人。编制属于谁,由高校决定。

高校事业编制收紧趋势下,保留人事代理人员转编通道,成为稳定队伍、激励人才的关键举措。严控的转编标准与“周转池”“员额制”等灵活机制,共同指向在控编前提下优化人力资源配置的核心目标。未来,如何在“控编”与“引才留才”间寻求更优平衡,构建高效人才生态,是高校持续深化人事改革的重要课题。创新用人机制,激发人才潜能,是高校高质量发展的必然选择。

主要参考文献:

[1]东北林业大学、西北大学、西安理工大学、西安医学院等高校以及陕西省教育厅网站.

[2]大学公示!41名人事代理人员拟转事业编制. 麦可思研究公众号,2024-05-28.

[3]官方统计:高校行政人员,在编人数减少!. 麦可思研究公众号,2024-03-02.