高考后才申请英美本科?你已经错过了留学黄金期!

“等高考完再决定出不出国。”

“成绩出来了再看看英国、美国的学校能不能申请。”

如果你现在的想法是这样,那你可能已经在无形中错失了留学最关键的时间窗口。

尤其是打算申请英美本科的学生和家长,如果等到高三甚至高考后才开始规划申请,错失的将不仅是录取机会,还有奖学金名额、专业选择权,甚至是能否顺利入学的资格本身。

英美本科申请是“提前量”游戏,不是“高考后再说”的备选项

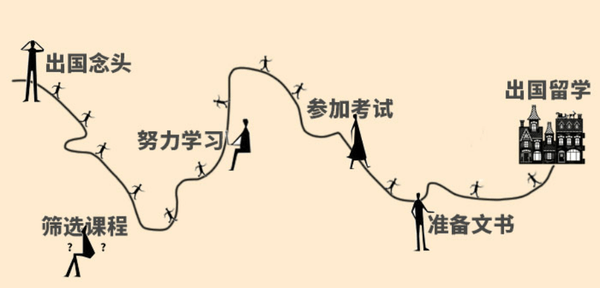

和国内高考一考定终身不同,英美的本科申请流程,看重的是一个学生过去1-2年的“成长轨迹”和“累积成果”。这意味着申请工作要早早启动,而不是等成绩出来再匆匆上阵。

以美国为例,绝大多数大学的早申截止时间是每年11月1日(高三上学期),常规申请截止在1月1日前后。这就要求学生在高二下学期之前就要完成标准化考试(如SAT/ACT/托福)、确定选校名单、完成文书初稿、安排推荐信、准备材料递交。而这些准备内容,绝非两三个月就能仓促完成。

英国申请虽然看似“流程简化”,但实际上,竞争更是靠时间线“卡位”。G5学校的热门专业,如剑桥、牛津的医学、经济、工程类,大多在10月中旬就截止;UCL、帝国理工、LSE等也建议学生在12月前提交。如果等到高考成绩出来再开始准备,连系统都关门了。

在英美本科的申请体系里,没有“高考后申请”这个选项,只有“提早布局”才能拥有真正选择权。

错过高二申请启动期,意味着错失这4样关键资产

很多家长会问:“我孩子成绩不错,就算现在开始准备,是不是还能追得上?”

这就涉及到另一个核心误区:你以为你差的是语言成绩,其实你真正缺的是背景积累。

第一,错失背景提升的黄金期。

大学并不只看成绩,它更看学生在高中阶段是否有稳定且深入的课外参与与学术探索。如社会实践、科研项目、夏校活动、志愿服务、领导力经历……这些都不是短期能完成的。高一高二是打基础的关键期,到了高三就只能“捡漏”,很多优质项目早已结束。

第二,错失语言与标化考试的稳定成绩期。

托福、雅思、SAT这些考试,真正能拿到理想分数的同学,通常都需要反复刷分与时间练习。高三再准备,一方面课业压力爆表,另一方面考试排期紧张、出分时间不稳,极易错过申请截止线。

第三,错失优秀文书与推荐信打磨时间。

不管是Common App还是UCAS,文书都不是“写个作文”那么简单。它要求学生清晰表达动机、过往经历与专业志向,这需要时间去打磨、去反复修改。而且推荐信需要提前找老师约时间、沟通内容、协调提交,越临时准备,质量越低,直接影响录取概率。

第四,错失奖学金与热门专业名额。

大多数英美大学的奖学金、优先评审名额都是先到先审。尤其在美国,不少奖学金只面向ED/EA早申的学生;英国大学的热门专业,如商科、计算机、传媒,往往在UCAS系统开放前2-3个月就已“超额完成录取目标”。后面提交的申请,只能碰运气。

为什么聪明家庭都在高二甚至更早启动留学准备?

真正了解英美申请节奏的家庭,往往会在孩子高一暑假到高二上学期就正式开始准备。他们不会等成绩出来,而是更关注孩子在高中阶段的成长曲线。

这一阶段的准备重点,是为孩子搭建背景框架:选定目标专业方向,参与目标导向的学术活动,逐步提升语言与写作能力,筛选适配大学与课程体系,同时培养孩子的独立思考力与跨文化沟通力。高三上学期,则进入冲刺与递交阶段。

这样的家庭,在面对申请时节奏有序、资料齐全、心态稳健,也更容易获得理想offer。相比之下,那些高三甚至高考后才突然“转向留学”的家庭,只能匆忙应对、极度被动,甚至可能因为材料缺失或时间不够,而与梦校失之交臂。

留学不是“晚点规划也能来得及”,而是“越早准备越能掌控主动权”

英美本科申请从来都不是“高考不理想就出国补救”这么简单。真正的出国留学,是一场长期规划、全局布局的系统性工程。它不是退路,而是一条需要前瞻力与执行力的主动通道。

所以,如果你家孩子正在高二,甚至刚上高三,现在开始规划也许已经略晚,但仍来得及。但如果还在“等成绩、看情况、随缘走”的状态,那就真的是“看着机会从指缝流走”。

想冲藤校,G5,还是Top50世界名校?不在高三“拼一把”,而是在高一高二就已经做好了准备。

真正能被理想大学青睐的学生,从来不是临时起意去申请的,而是提前布局、有条不紊稳扎稳打走到今天的。