AI应用课程上线,短学制成亮点!青岛市老年大学新学期迎来多个变化

秋意初显的9月1日,青岛市老年大学迎来了2025年秋季学期的开学日。

新学期,老年大学也迎来了不少变化:在教学模式上,小班化、短学制成为最大亮点;AI应用、稳定器视频制作等一批“时尚课程”也全新亮相。

小班化+短学制,成新学期亮点

“今年我们开设了36个新班,全部采用小班化教学,单人单桌,控制班额,就是要提升学员的学习体验和教学质量。”学校教务处处长武海燕介绍。

与过去“一个桌两人”的传统模式不同,今年老年大学在所有新班中推行“小班制”,班级规模严格根据教室大小设置,如30人教室就只安排30个座位。武海燕说,“人少了,老师更能关注到每一个学生,互动多了,学的也更扎实。”

除了小班化,“短学制”也成为新学期的亮点。很多课程不再是以“年”为单位漫长进行,而是以学期甚至更短的周期设置,更符合老年人“学得进、用得上、不疲劳”的学习节奏。

“AI应用”炙手可热,一批“潮课”亮相

如果你还以为老年大学只有太极拳、合唱和书法,那就大错特错了。

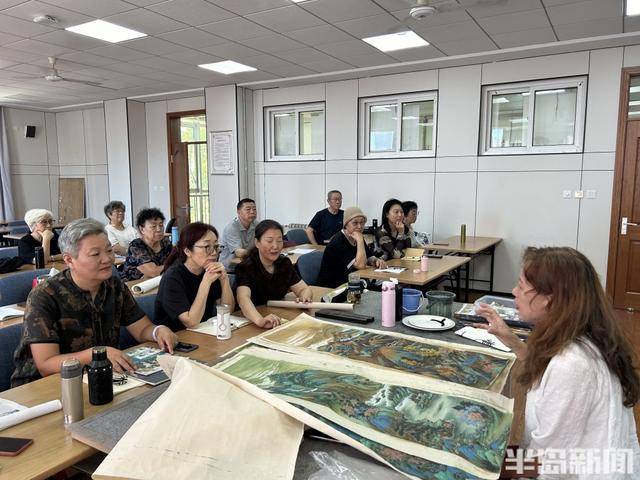

今年的新课程表上,出现了不少令人眼前一亮的内容:“AI应用”成为最炙手可热的科技类课程。“我们现在讲AI,不光讲概念,还要实际操作。比如用AI生成图片、做短视频、甚至写诗。”教AI课程的侯海宁老师笑着说道,“老人们比我们想象中更愿意拥抱新技术。”

电影欣赏、稳定器视频制作、没骨绘画、齐派花鸟等课程也吸引了大量学员报名。

在电脑应用二年级班的教室,于先生告诉记者,他今年63岁,已经是电脑班的“老生”。

“我报了电脑应用班,是二年级。一年级的时候学了文档、网盘、电脑基本操作,今年继续学更深的内容。”他说,“电脑现在和我们生活密不可分,学了之后能在网上自学很多东西,非常实用。”

退休了有时间了,儿时梦想老来圆

除了电脑班,于先生还报了“文化之旅班”,一边学习地理历史知识,一边实地旅游考察。“退休了才有时间真正去了解祖国的大好河山。”

像于先生这样的学员不在少数。他们或许头发花白,但眼神明亮、思维敏捷,谈起课程设置、学习内容毫不含糊,言语之间逻辑清晰、充满热情。

63岁的张慧玲每天坚持作画4小时以上,早晨1小时、中午1小时、下午晚上再各安排一段时间.“分阶段来,天天如此。”她笑着说,自从学了工笔画,精神世界丰富了很多。“人老了更要活得有价值,不管到什么年龄都要有价值。”

“老了以后有很多梦想没有实现,这是我儿时的一个梦想。”正在学习工笔画的学员张慧玲说。她用了不到3个月的时间完成了《春》《夏》《秋》《冬》4幅图,笔触精细、设色雅致,丝毫不逊专业作品。

在书画教室,她的作品正被老师指点。“这是我们优等生的作品,能看出来用心了。”

“工笔画是非常耗时耗精力的,我们老师经常说,要‘三矾九染’。”张慧玲向我们解释,“不是上一遍颜色就行,要一层一层渲染、打底、矾水固定,反复叠加九次甚至更多,才能出来那种有底蕴的颜色。”

最动人的风景:不再年轻,却从未停止成长

据工作人员介绍,2025年秋季学期,青岛老年大学在校学员达7200余人次,其中新学员1140人次,共开设234个班级,涵盖16个专业、78门课程,拥有130名专职与兼职教师。

这些数字背后,是一个蓬勃发展的老年教育体系,更是一座城市对“老有所学、老有所乐”的真诚践行。

在一间教室里,一位刚下课的老人一边收拾画具一边说:“我总是想着怎么把画画好,没有时间去胡思乱想。家里人支持,自己也开心。”这句话或许道出了很多人的心声。

在这里,学习不再是为了考试、为了就业,而是为了充实自己、实现价值、寻找快乐。

从AI软件到工笔画绘制,从短视频制作到山水游览,青岛老年大学的课程表,仿佛是一面镜子,映照出当代老年人丰富而广阔的精神世界。

开学日的走廊上,学员们陆续走出教室,有人讨论着下午的课要不要带三脚架,有人约着周末一起去写生。他们或许不再年轻,但从未停止成长。而这,正是老年大学最动人的风景。

(半岛全媒体记者 陈亚梅)