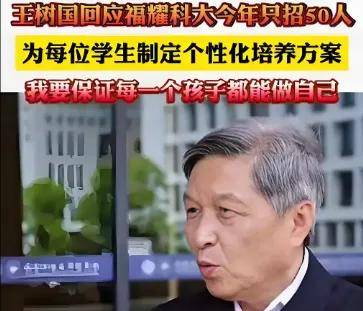

王树国:福耀科大不培养 “乖孩子”,而是培养出更多 “梁文峰”

“福耀科大不想培养出又一批“乖孩子”。实际上,这场新技术革命特别适合年轻人。我不相信中国只有一个梁文锋,只是过去受到传统教育体制的束缚,没有更多的梁文锋被发掘出来。”

在福耀科技大学(简称 “福耀科大”)首届新生报到后,校长王树国的这句话,戳中了很多人对传统教育的遗憾。

这所 2025 年首次招生就吸引 683 分高分考生报考的新型研究型大学,从诞生起就带着 “反传统” 的基因 —— 不搞 “填鸭式” 教学,不把学生培养成循规蹈矩的 “乖孩子”,而是要打破束缚,让更多像梁文峰一样有创新潜质的年轻人,成为引领技术革命的 “拓荒者”。

一、高分考生 “反套路” 报考,藏着对新型教育的渴望

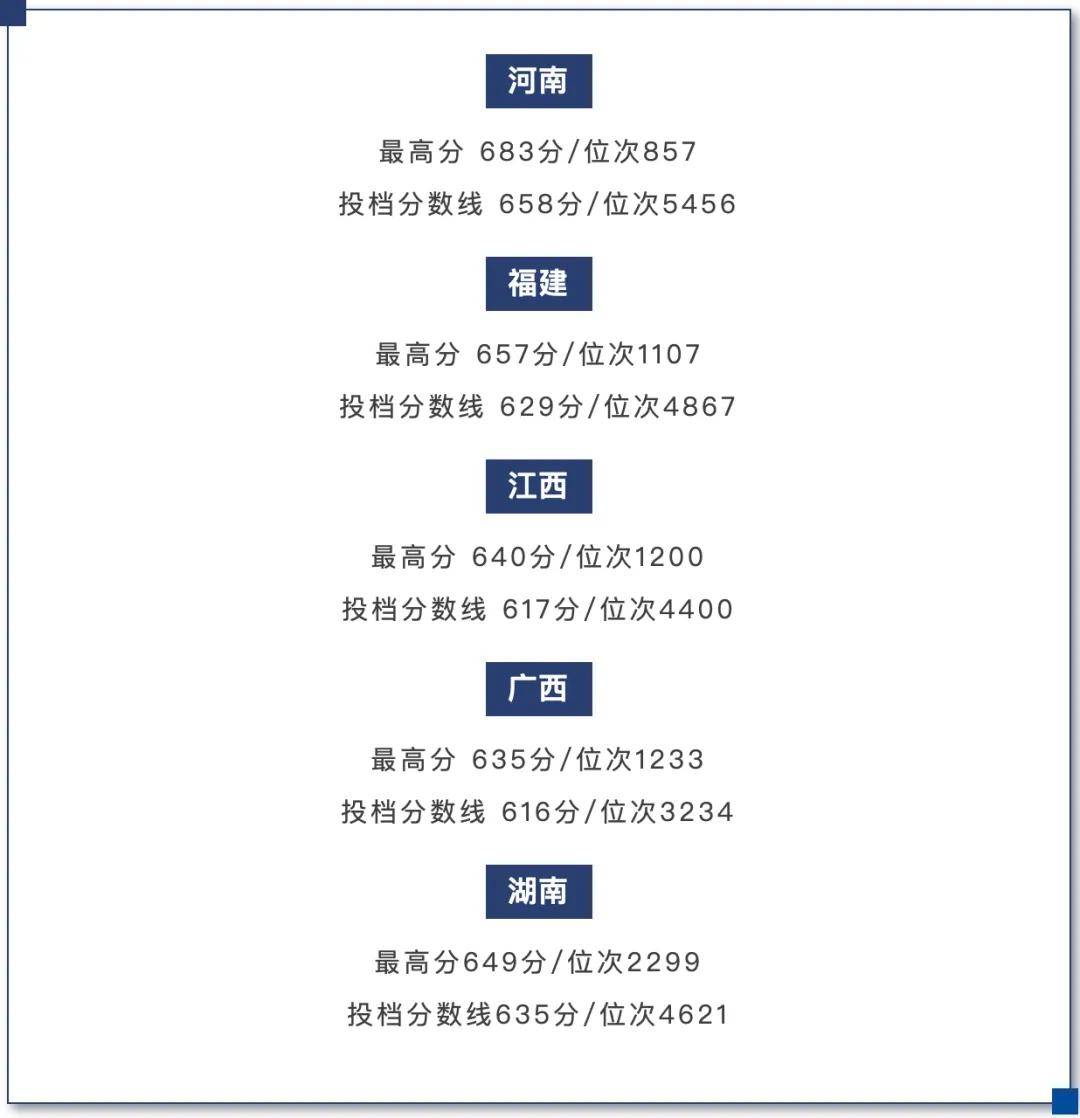

2025 年福耀科大首次招生,只在 5 个省份招 50 名本科生,却创下了 “各省投档线均超 610 分” 的成绩。

更让人意外的是,河南有位 683 分的考生,放着顶尖 985 不选,偏偏选择了这所刚成立的学校;各省录取的 “最高分”,大多不在招生组最初关注的名单里。

这些考生的选择,不是 “一时冲动”,而是看透了当下教育的痛点。

王树国说,这背后是时代的变化 —— 第四次工业革命窗口期只有 10-20 年,2035 年前如果人才培养跟不上,我们可能错过发展机遇。传统大学的知识体系陈旧,学科壁垒森严,培养出的学生擅长 “刷题应试”,却难有突破创新的勇气。

而福耀科大这类新型研究型大学,瞄准的是 “重构知识体系”,用多学科交叉融合培养能走在技术变革前面的人。

考生和家长选的不是 “热门专业”,而是 “能跟上未来的教育模式”,他们知道,在技术迭代飞快的时代,“适应力” 比 “名校光环” 更重要。

上图:在新生报到处,宇树机器人与来自湖南的学生及家长互相打招呼:“你好哇!”

下图:曹德旺理事长、王树国校长等校领导与50名新生及家长合影留念。图/福耀科大供

二、不培养 “乖孩子”,要的是 “敢闯敢试的拓荒者”

“我最怕学生被高中三年刷题‘刷没了’创新思维。” 王树国的担忧,说出了传统教育的通病 —— 很多学生习惯了 “老师给答案、按步骤解题”,进入大学后不敢质疑、不会试错,成了别人眼中的 “乖孩子”,却失去了突破的可能。而福耀科大要培养的 “拓荒者”,恰恰要打破这种惯性。

成为 “拓荒者” 有两个核心:

一是有创新思维。学校里有位从国外回来的数学老师,最初按国内 “讲步骤、给结论” 的方式上课,却被提醒 “毁掉了学生的创造力”。

在这里,课堂不是 “单向灌输”,而是鼓励学生提出 “奇怪的问题”,哪怕推翻教材结论也没关系。

比如讨论 “智能汽车玻璃的未来”,学生可以跨界结合材料、计算机、设计等多个领域,提出 “玻璃当显示屏 + 脑机接口控制” 的大胆想法,老师会带着他们找企业实验室验证,而不是说 “这不现实”。

图/福耀科技大学校长王树国

二是有抗挫折能力。

新赛道上的问题没有 “标准答案”,必然会经历失败。学校里有个小组研发 “新能源汽车轻量化材料”,半年内做了 20 多次实验都失败了,有人想放弃,导师却带着他们分析每次失败的原因,最后发现是 “材料配比忽略了极端温度影响”。这种 “置之死地而后生” 的经历,比 “一次成功” 更能教会学生 “如何面对不确定性”。

王树国说,梁文峰之所以让人印象深刻,不是因为他有多 “完美”,而是他敢在没人走过的路上坚持,这正是福耀科大学生要有的特质。

三、自由选专业、四位导师,让每个学生 “找到自己的节奏”

传统大学里,“转专业难” 是很多学生的遗憾 —— 录取时选错专业,可能就意味着 “四年学不喜欢的东西”。

但在福耀科大,没有 “转专业” 的说法:学生先学两年通识课,大二下学期再选专业,就算选了之后觉得不合适,随时能调整;只要修完某个专业 36 学分的核心课,就能拿该专业学位,精力够的话还能拿双学位。

比如有人先选了 “智能制造”,后来发现对 “数字经济” 更感兴趣,同时修完两个专业的核心课,毕业时既能去车企做技术,也能去互联网公司做产业分析。

这种 “自由” 不是 “放任不管”,而是让学生在试错中 “学会选择”。

学校给每个学生配了四位导师:学业导师帮着补基础,科研导师带做项目,企业导师教 “市场需要什么”,生涯导师聊 “未来想成为什么样的人”。有个学生一开始对 “材料科学” 感兴趣,跟着科研导师做了半年实验,发现自己更擅长 “把技术转化成产品”,企业导师就带他去福耀集团的生产线,看如何把实验室的材料变成能量产的汽车玻璃,最后他确定了 “技术商业化” 的方向。

这种 “个性化引导”,比 “一刀切” 的培养模式更能让学生找到自己的节奏 —— 毕竟,未来的竞争不是 “谁更听话”,而是 “谁更清楚自己要什么”。

图/福耀科技大学智造与未来技术学院院长沈卫明

四、本硕博贯通 + 深度产教融合,让创新 “落地生根”

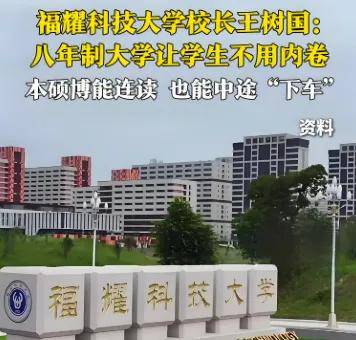

“25-35 岁是创新黄金期,不能让学生在‘考研考博’中浪费时间。” 王树国发现,传统学制 “本科 4 年 + 硕士 3 年 + 博士 5 年”,学生毕业时可能已经 30 多岁,早就没了 “敢闯的锐气”。

所以福耀科大搞 “本硕博贯通培养”,打通学历壁垒,让学生在 20 多岁的黄金期专注做研究;同时允许 “中途下车”,不想读博的话,读完本科或硕士就能毕业,拿相应学位,避免 “为了学历硬熬”。

更关键的是,学校让学生的创新 “不只是停留在论文里”。

和传统大学 “企业出钱、学校出成果” 的浅层合作不同,福耀科大和企业搞 “命运共同体”—— 比如和福耀集团共建 “智能汽车玻璃实验室”,不只是 “企业提需求、学校来解决”,而是双方联合成立公司,学生从研发、试产到市场推广全程参与,甚至能按贡献拿股权。

五、打破学科壁垒,在 “交叉” 中找到新赛道

“旧的院系架构,已经跟不上技术革命的节奏。” 王树国说,现在的前沿技术,比如脑机接口、自动驾驶,都需要跨学科合作,传统大学 “按系划分专业” 的模式,很容易让学生 “困在自己的小圈子里”。

所以福耀科大取消了 “系” 的设置,成立的六个学院都自带 “交叉属性”:比如 “智造与未来技术学院”,既有机械工程,也有人工智能、机器人;“新材料与新能源学院”,能结合化学、环境、计算机等多个领域。

学院之间还搞 “跨学科实验室”,比如 “智慧交通实验室”,就有计算机专业的学生做算法、材料专业的学生搞电池、运载专业的学生设计车辆,一起研发 “全场景自动驾驶系统”。

这种 “没有边界” 的学科设置,让学生能跳出 “单一专业思维”,在交叉领域找到别人没发现的新赛道 —— 这正是未来引领者需要的 “系统思维”。

福耀科大的野心,是让 “梁文峰们” 不再稀缺

王树国说 “不相信中国只有一个梁文峰”,其实是在说:每个年轻人都可能成为 “拓荒者”,只是传统教育的条条框框,把很多人的潜力困住了。

福耀科大做的,不是 “培养天才”,而是搭建一个 “不压抑、不设限” 的平台 —— 在这里,“乖孩子” 不会被表扬,“敢试错” 不会被批评,每个人都能按自己的节奏成长,找到属于自己的 “创新赛道”。

福耀科大校园大门。图/福耀科大供

未来的竞争,拼的不是 “谁更会考试”,而是 “谁更能创造新可能”。福耀科大的探索,或许能给中国教育提个醒:少一些 “标准化培养”,多一些 “个性化支持”;少一些 “听话的乖孩子”,多一些 “敢闯的拓荒者”。

当越来越多的学校能做到这一点,“梁文峰们” 自然会源源不断地出现,这才是教育应对技术革命的最好方式。