新校长上任,牢记“三先三后”

为避免急功近利和“新官上任三把火”可能带来的混乱,新校长到任应遵循“先做人,后做事”“先固本,后培元”“先整体,后拔尖”的内在逻辑。

先凝人心后聚人气

“人心”指的是学校内部核心群体,特别是学校班子、中层干部、骨干教师等的认同感、归属感和向心力。新校长初来乍到,首要任务是深入了解校情、倾听各方声音、展现尊重和诚意、建立信任关系。这需要时间、耐心和真诚地沟通。

如果内部人心不稳,任何改革都难以推进。教师是学校发展的核心动力,赢得他们的理解和支持是开展一切工作的前提。关注教师关切,解决实际问题,营造公平、公正、和谐的内部环境至关重要。

“人气”指的是学校的外部形象、社会声誉、家长和学生的认可度、吸引力等。这建立在内部稳定和初步成效的基础上。

内部凝聚了,大家心往一处想、劲往一处使,自然能展现出积极向上的精神风貌和工作状态,教育教学质量提升、学生良好发展等成果也会逐渐显现,外部口碑自然就会积累起来。刻意追求外部宣传而忽视内部建设,如同“沙上建塔”,根基不稳。

管理的核心是人。没有稳固的内部基础,任何外在的辉煌都难以持久。因此,新校长应把大量精力放在“凝人心”上,通过走访、座谈、关心教师发展、尊重学校传统等方式,逐步赢得信任和支持。

先抓德育后抓教学

德育解决的是“培养什么人”“为谁培养人”的根本问题,关系到学生的思想品德、行为习惯、价值观、责任感和心理健康。良好的校风、学风、纪律是高效教学的前提和保障。

一所纪律涣散、风气不正的学校,教师再努力,教学效果也会大打折扣。德育抓好了,学生有了良好的行为规范、积极的学习态度和明确的人生目标,教学才能事半功倍。它塑造的是学校的“灵魂”和整体氛围。

教学是学校的中心工作,是提升学生知识能力、实现育人目标的主要途径。

德育为教学创设了稳定、积极、专注的环境和动力源泉。没有良好的德育基础,教学如同在流沙上建高楼。当学生有了规矩意识、学习动力和目标感,教学质量的提升才具备坚实土壤和内在驱动力。

德育为先,并非否定教学的重要性,而是指出了德育是教学有效开展的先决条件和必要保障。新校长到任后,应首先整肃校风校纪,明确行为规范,加强班主任和德育队伍建设,营造积极向上的育人氛围。在德育步入正轨后,再大力推动教学改革和提升,会更顺畅、更有效。

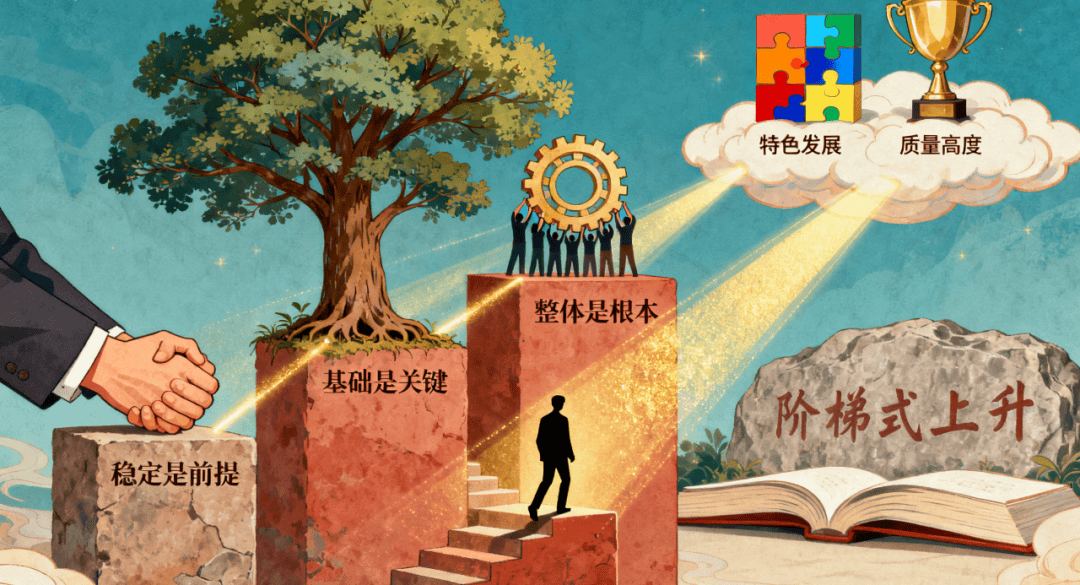

先造“高原”再造“高峰”

“高原”比喻的是学校整体教育教学质量的提升、学生整体素质的普遍提高、教师队伍整体水平的进步。它强调的是均衡发展、基础夯实。

一个学校真正的实力体现在整体水平上。只有大面积提高教学质量,让大多数学生受益,才能体现教育的公平性和普惠性。这也是学校可持续发展的基础。高原是高峰的底座。

“高峰”比喻的是在某些方面取得的突出成就、拔尖人才的培养、特色项目的建设,例如学科竞赛、艺体特长、创新教育等。它是学校品牌和影响力的重要体现。毫无疑问,没有广阔坚实的高原作为基础,孤立的“高峰”难以持续,也缺乏说服力。只有在整体水平提升的基础上,选拔和培养尖子生、打造特色项目才能更有底气、更有资源、更能形成良性循环。整体水平的提升也为“高峰”的出现提供了更大的可能性。

新校长应首先致力于提高课堂教学效率、加强教研、关注学困生转化、提升教师整体素养,把学校的平均水平和底部水平抬高。在整体质量稳固提升后,再集中资源培育特色、打造品牌、培养拔尖人才,这样的“高峰”才更稳固、更亮眼,也更能得到广泛认可。避免只抓少数尖子而忽视大多数,导致两极分化。

“三先三后”深刻体现的是学校发展的内在规律:稳定是前提,基础是关键,整体是根本,然后才是追求特色和高度。

尝试为新校长提供清晰的工作路径图,避免盲目冒进和决策失误。强调“先”做什么,就是要求新校长沉下心来打基础。

当然了,在教育内卷的时代,新任校长还需要注意:

“先”与“后”并非截然分开,在实际工作中需要动态把握。比如在“凝人心”的同时,可以开始梳理教学问题、规划特色方向;在抓德育时,教学常规管理必须同步进行,只是侧重点不同。关键是分清主次和优先级。

“后”做的事情往往是显性指标,容易被外界,特别是上级和家长的急切期待。新校长需要顶住压力,坚定执行“先”的步骤,同时做好沟通解释工作。

校情有差异,对于不同基础、不同问题的学校,在具体落实时侧重点和节奏应有所调整。

来源|明眼看看看,版权归原创作者所有。