2025秋新教材冀教版二年级数学上册电子课本(最高清下载打印)

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新冀教版二年级数学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

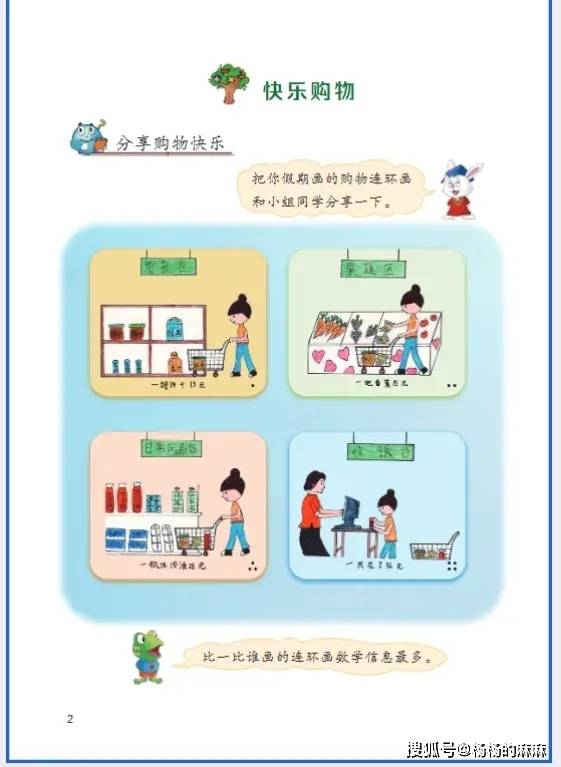

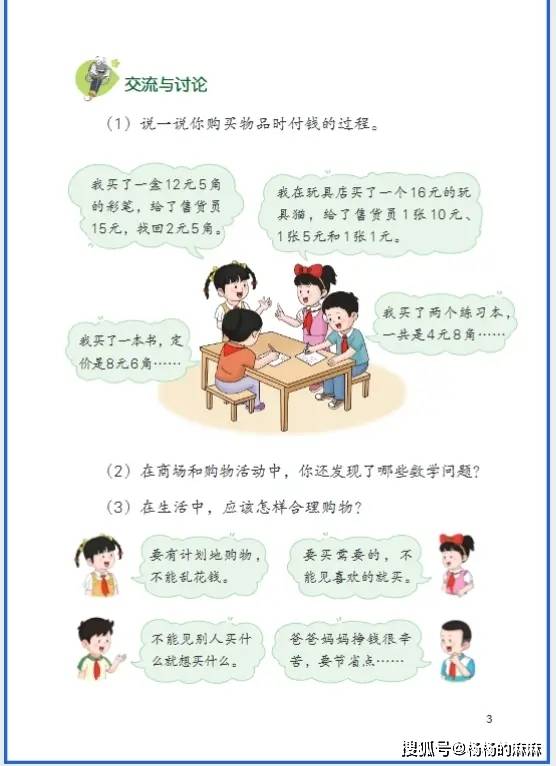

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

一、针对 “粗心马虎型”:用 “标准化流程” 规避失误,培养严谨习惯

粗心并非 “性格缺陷”,而是可通过固定步骤矫正的习惯问题。核心是建立 “审题→书写→验证” 的标准化流程,让每一步都有明确要求,减少随意性导致的错误。

1. 审题:“三标法” 锁定关键信息,避免漏看误解

教孩子读题时用 “圈、划、注” 三种标记,把抽象题目转化为 “可视化重点”:

- 圈数字:将题目中的关键数字(如 “15 个苹果”“8 元 / 支”)用圆圈标出,防止抄题时写错(如把 “18” 抄成 “81”);

- 划关键词:用横线划出表示数量关系的词语(如 “一共”“还剩”“平均分给”“比…… 多”),明确解题方向(如看到 “平均” 就想到用除法);

- 注疑问点:遇到不理解的表述(如 “往返一次”“半价”),在旁边用 “?” 标注,先解决疑问再解题,避免凭猜测做题。

示例:“学校买来 24 本故事书,分给 6 个班,每个班分 3 本后,还剩多少本?”

孩子需圈出 “24”“6”“3”,划出 “分给”“还剩”,若对 “分给 6 个班,每个班分 3 本” 有疑问,可标注 “?”,先确认 “分出去的总数是 6×3=18 本”,再计算剩余。

2. 书写:“分区草稿 + 规范格式”,减少视觉混淆

很多孩子因草稿混乱、书写潦草导致计算错误,需建立清晰的书写规则:

- 草稿纸分区:将草稿纸对折成 4-6 个小方格,每道题的草稿写在一个方格内,标上题号(如 “第 3 题”),避免不同题目草稿重叠;

- 书写有要求:数字书写要工整(如 “9” 的竖线要直,“0” 要封口,“+”“×” 符号区分清晰);列竖式时,严格做到 “相同数位对齐”(如两位数乘一位数 “23×4”,4 要与 3 对齐),进退位用小数字标注在对应数位上方(如加法进位写 “1”,减法退位写 “・”);

- 过程不省略:即使是简单计算(如 “15-7+6”),也不要在脑海里 “跳步”,在草稿上按顺序写出 “15-7=8,8+6=14”,避免因记忆偏差出错。

3. 验证:“三阶反向检查法”,比 “重算一遍” 更高效

单纯重复计算易陷入 “重复错误”,教孩子用 “反向逻辑” 验证结果:

- 第一阶:题意匹配度检查:对照题目,确认算式是否符合要求(如题目问 “小明比小红多几支笔”,若列的是加法算式 “12+8”,则明显与 “求差” 的题意不符,需立即修正);

- 第二阶:步骤完整性检查:翻看草稿,确认计算步骤是否完整(如乘法竖式是否算完每一位,除法是否除到余数小于除数,进退位标记是否正确使用);

- 第三阶:结果合理性检查:用 “逆运算” 或 “生活常识” 验证结果(如 “36÷4=9”,用 “4×9=36” 逆算;“买 5 支笔,每支 7 元,共花 35 元”,结合生活常识 “5×7=35”,确认结果合理)。

二、针对 “理解薄弱型”:用 “具象化工具” 搭建逻辑,吃透数学本质

小学生(尤其 1-3 年级)以具象思维为主,直接理解抽象概念易 “卡壳”。核心是通过 “生活场景、直观图形、逻辑追问”,帮孩子把抽象知识与实际认知关联,而非死记硬背。

1. 用 “生活模拟” 还原题意,建立直观认知

遇到孩子读题后 “没思路”,先把题目场景 “搬进生活”,让孩子通过 “动手操作” 理解数量关系:

- 示例 1:错题 “一根绳子长 20 米,第一次剪去 5 米,第二次剪去 8 米,还剩多少米?” 孩子写成 “20-5+8=23”

解决:找一根 20 厘米长的纸条(代表绳子),让孩子亲手 “剪去 5 厘米”(第一次)、“再剪去 8 厘米”(第二次),观察剩下的纸条长度,引导孩子发现 “剪去要用减法”,正确算式应为 “20-5-8=7”;

- 示例 2:错题 “商店里有 15 个玩具车,卖出 7 个后,又进货 9 个,现在有多少个?” 孩子写成 “15-7-9= -1”

解决:用 15 个积木当玩具车,让孩子 “拿走 7 个(卖出)”,再 “添上 9 个(进货)”,数出最终积木数量(17 个),理解 “卖出用减、进货用加” 的逻辑,纠正错误。

2. 用 “图形建模” 拆解关系,简化复杂问题

教孩子用 “线段图、示意图” 把题目中的数量关系 “画出来”,将抽象文字转化为直观图形,尤其适合 “倍数、比多比少、两步应用题”:

- 示例 1:错题 “小丽有 8 朵花,小华的花是小丽的 2 倍,两人一共有多少朵花?” 孩子只算 “8×2=16”

解决:画两条线段 —— 先画 1 段代表小丽的 8 朵花,标注 “小丽:8 朵”;再画 2 段与小丽同样长的线段代表小华的花,标注 “小华:8×2=16 朵”;最后用大括号将两条线段整体圈住,提问 “要算‘一共’,需要把哪两部分加起来?”(8+16=24),让孩子直观看到 “总数 = 小丽的花 + 小华的花”;

- 示例 2:错题 “书架上有 3 层书,每层 12 本,借走 15 本后,还剩多少本?” 孩子写成 “3×12=36”

解决:画 3 个并排的长方形代表 3 层书架,每个长方形里写 “12 本”,用大括号标 “一共:3×12=36 本”;再在旁边画一个 “划掉的长方形” 代表借走的 15 本,标注 “借走 15 本”,引导孩子思考 “剩下的本数 = 总数 - 借走的数”(36-15=21)。

3. 用 “追问引导” 理解本质,拒绝机械记忆

学习新概念或公式时,不直接让孩子 “背结论”,而是通过连续追问,让孩子自己推导逻辑,理解 “为什么这么算”:

- 学 “乘法” 时:不直接教 “乘数 × 乘数 = 积”,而是用 “分小组” 场景提问 ——“班里有 5 个小组,每个小组 4 人,一共有多少人?”→“怎么算更简单?”(4+4+4+4+4=20)→“5 个 4 相加,有没有更快捷的写法?”(5×4=20)→“这里的 5 和 4 分别代表什么?”(5 是小组数,4 是每组人数),让孩子明白 “乘法是相同加数相加的简便运算”;

- 学 “长方形面积” 时:不直接教 “面积 = 长 × 宽”,而是用 “小正方形铺长方形” 实验 ——“用边长 1 厘米的小正方形铺长 5 厘米、宽 3 厘米的长方形,一共需要多少个小正方形?”(15 个)→“小正方形的个数怎么算出来的?”(5×3=15)→“小正方形的个数和长方形的面积有什么关系?”(个数 = 面积,单位是平方厘米),让孩子理解 “面积公式的由来”,后续遇到 “长 6 厘米、宽 4 厘米的长方形面积”,自然会用 “6×4=24” 计算。

三、针对 “基础不牢型”:用 “高频低负” 强化基本功,构建稳固知识地基

计算是小学数学的 “核心地基”,若 20 以内加减法、乘法口诀等基础不熟练,后续多位数计算、应用题会频繁出错。核心是通过 “低强度、高频次” 的针对性训练,形成稳定的计算能力,而非盲目刷题。

1. 每日 10 分钟 “靶向口算训练”,精准巩固薄弱点

不搞 “海量刷题”,而是根据孩子的基础情况,每天设计 10 分钟专项训练,聚焦 “核心基础”:

- 1-2 年级:重点练 “20 以内进退位加减” 和 “乘法口诀灵活应用”

- 进退位加减:用 “随机抽卡” 方式(如抽 “14-6”“8+5” 卡片,让孩子脱口而出答案),或 “亲子接龙”(家长说 “13 减 8”,孩子答 “5”);

- 乘法口诀:打乱顺序提问(如 “几乘 6 得 30”“7 乘几得 28”),而非按顺序背诵,避免孩子依赖 “顺序记忆”;

- 3-4 年级:重点练 “两位数基础运算” 和 “简单四则混合”

- 两位数运算:练 “25+18”“42-15”“16×3”“48÷6” 等,可结合 “生活场景提问”(如 “买一本 25 元的书和一支 18 元的笔,一共要花多少元”);

- 四则混合:练 “3×4+7”“20-12÷3” 等,重点强化 “先乘除后加减” 的运算顺序,避免步骤错误。

2. 建立 “个人易错题库”,集中突破高频错误

每个孩子的计算薄弱点不同,需针对性找出并强化:

- 第一步:收集错误 —— 每次作业、测试后,把计算错题按 “错误类型” 分类记录(如 “20 以内加减易错”“乘法口诀混淆”“两位数退位减失误”),比如孩子常错 “16-9=6”“7×8=49”,就记录在 “易错题库” 中;

- 第二步:专项突破 —— 每天从 “易错题库” 中选 5-8 道题集中练习,比如针对 “16-9”,可让孩子用 “破十法” 重新推导(16-10=6,6+1=7),并反复练习 “15-8”“17-9” 等同类题目,强化正确思路;

- 第三步:定期复盘 —— 每周日花 15 分钟,重做 “易错题库” 中本周记录的题目,若全部做对,就将题目从题库中移除;若仍有错,重新分析错误原因(如 “还是记错 7×8”),再补充 3 道同类题练习,直到完全掌握。

3. 用 “游戏化场景” 降低抵触,保持训练兴趣

基础薄弱的孩子往往对 “计算训练” 有抵触情绪,可通过 “游戏化设计” 让练习更有趣:

- “乘法口诀大转盘”:制作两个圆形转盘,一个标 1-9,一个标 1-9,转动转盘后,快速说出两个数字的乘积(如转到 3 和 8,答 24),家长和孩子比赛,看谁答得又快又准;

- “超市购物小掌柜”:用玩具纸币模拟购物,家长当顾客,孩子当掌柜,比如 “买 3 支铅笔,每支 2 元,一共多少钱?”“付 10 元,应找多少元?”,让孩子在模拟场景中练习 “乘法” 和 “减法”,同时感受数学的实用性;

- “20 以内加减闯关”:设置 3 关,每关 5 题(第一关基础题如 “10-3”,第二关进阶题如 “14-6”,第三关挑战题如 “9+8-5”),孩子闯过一关就贴一颗星星,集满 10 颗星星兑换小奖励(如 30 分钟动画片时间),用成就感驱动持续练习。