靠“神仙团队”招生,转头却把他们炒了?这所国际学校操作惹怒家长

最近,国内某民办国际化学校内部,掀起了一场不小的“宫廷政变”风波。

事情的起因是学校的投资方想要踢走原来的北京××管理团队,而这所学校当初之所以能吸引众多重视教育品质的家庭,正是得益于与北京名校的合作背景。如今“灵魂”被踢出局,不少家长对此感到非常不满。

据悉,早在去年3月,投资方就曾试图换掉北京团队,当时在家长的强烈反对下,事情暂时平息,团队得以保留。

没想到,投资方最近又来这一套。有家长透露,投资方在开学收完学费之后,突然单方面向北京团队发出了解约律师函,试图彻底“自立门户”。

事情闹大之后,校方一方面发布声明否认“分家”传闻,另一方面却实行“老生老办法,新生新办法”的双轨管理制度。

这种做法无异于火上浇油。目前,不少家长都在维权,希望将北京团队留下来。

(PS:究竟是哪所学校,感兴趣的家长可以根据关键信息自行搜索一下

投资方欲“废黜”功勋团队,

家长在评论区炸了!

事情发生之后,大多数家长明确表示只认可北京××教育管理团队模式,其他一概不信!

为此,家长们还联合向校方提出了“六连问”,句句直指核心:

1.入学前再三确认无隐患,转校仅半年就再生风波,校方的承诺究竟算什么?

2.一年近10万的高额费用压得普通家庭喘不过气,资方却只顾利益背弃教育初心,教育何时成了赚钱工具?

3.多数家长明确反对仍一意孤行,校方如此强硬的底气究竟来自哪里?

4.九月学费刚交就曝出变动,是早有预谋拿捏困境中的家庭吗?

5.若师资课程大变影响孩子成长,谁能真正为孩子的未来负责?

6.好不容易为孩子找到适合的成长窗口,如今是谁要亲手关上这扇门、熄灭他们的希望?

一位家长动情地说:“五年来,孩子在这里被关爱、被鼓励。××的教育环境让他们心怀世界、眼中有光、自信阳光。我们不想一味的卷分数,不想让孩子成为流水线上的机器人。我们普通家庭倾尽所有,就是希望孩子能在这里快乐成长!”

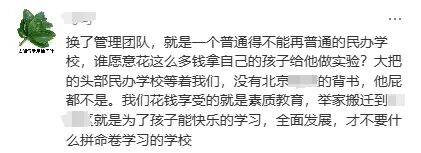

也有家长直言:“换了管理团队,就成了一个普通得不能再普通的民办学校。谁愿意花这么多钱,拿自己孩子给他们做实验?直接选那些头部民办学校不好吗?把一个好好的、搞综合素质教育的私立学校,大换血改成‘××市衡水中学’那样的应试教育工厂,问过几千个家庭的意见吗?”

更有家长直指背后动机:“资方根本就是欺诈!他们利用北京××的名声,把家长骗进来,等学校发展好了,不想交管理费,想自己捞钱,就把××团队赶走……”

一位家长的比喻更是形象:“我要吃的是海底捞,你非让我吃河底捞,还说我不识抬举?”

投资方与管理方“撕破脸”,

全盘皆输,没有赢家……

除了前面提到的学校,近期也有不少国际学校因为投资方与管理方“闹掰”而陷入纠纷。

比如,北京某民办学校的两家合作方因资金问题积怨已久。学校曾因资金不到位停发教师工资,后来其中一方给自己管理的部分老师发了工资,结果惹怒了另一方。被激怒的一方干脆下令锁上校门,不让对方进校园,导致对方和助理只能在校门外拍门叫骂。

更早些时候,谢霆锋、陈冠希的母校——香港国际学校(HKIS)也曾卷入管理纠纷。学校的创办方美国路德会向香港高等法院提起诉讼,控告负责运营的HKISAL违反合作协议,并索赔约1300万港元。

校门紧锁、拖欠工资、对簿公堂……这些冲突表面上看是投资方和管理团队之间的利益矛盾,但究其根源,其实是教育理念与资本逐利之间的本质冲突。

对投资方来说,办学是一项需要回报的投资。他们更关注财务报表、入学率、利润率,希望用最小成本获得最大收益。

管理团队大多则由教育专业人士组成,他们主要负责教学质量、师资培养和课程开发。

看似双赢,可是问题的关键在于,这种合作本质上是“一方出钱,一方出力”。也就是说,投资方出钱请管理团队来运营教学,管理团队名气越大,费用自然越高。

有些投资方在建校初期,会借助知名管理团队打响名气、吸引生源;等到学校运营稳定后,为了节省开支,就“过河拆桥”,把原来的管理团队一脚踢开。

而当投资方和管理方争执不休时,真正承受后果的,却是学生、家长和老师。

就像每次国际学校爆雷,在网络上讨说法的永远是被欠薪的老师或者担心孩子学业的家长,二者最为无辜。

教育毕竟不是普通的商业投资,孩子们需要的是稳定的学习环境,经不起各式各样的折腾。投资方和管理团队之间的利益分配,绝不能、也不应该以牺牲孩子的教育为代价!

关于国际学校的各种爆料,其实类似的情况年年都有,只不过今年似乎格外集中,事件一桩接一桩。

究其原因,主要还是跟生源减少有关。学生数量下滑,直接影响到学校的收入和各方利益分配。一旦利益空间被压缩,合作方之间就容易产生矛盾,甚至“撕破脸”,把内部问题暴露到公众视野中。

对于正在为孩子考察国际学校的家长来说,这些事件其实是一个提醒:选学校不能只看名校光环和高升学率,更要关注学校的教育理念和管理团队的背景。

具体来说,可以优先考虑那些建校时间长、口碑稳定的“老牌”学校。另外,也要仔细了解学校的创办模式:是品牌直接运营,比如某些海外名校在中国设立的分校?还是品牌授权、由本地机构合作办学?后一种模式因牵涉多方合作,管理上更容易出现分歧,发生“内斗”的几率也相对更高。

此外,建议家长多留心学校的舆论风向,尤其是那些关于管理混乱、教师频繁流动的“小道消息”。俗话说“无风不起浪”,这些信息虽然不一定完全准确,但往往能反映出学校内部可能存在的问题。

内容来自阿莫说择校